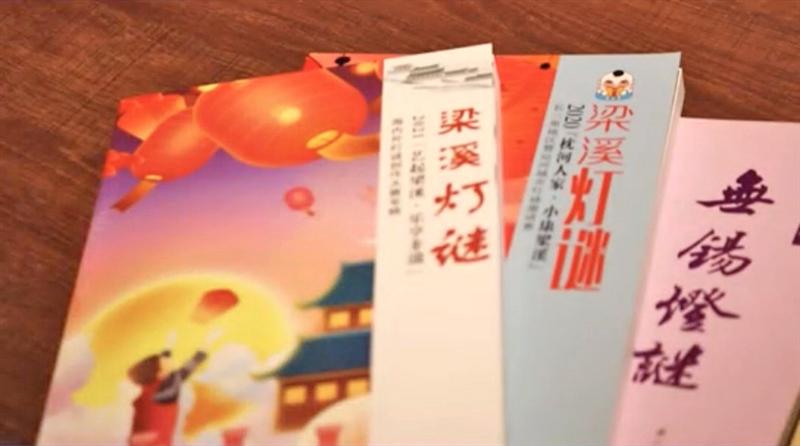

无锡人元宵猜灯谜的习俗最早是从宋代开始的,盛行于清代,清代江阴的县志中就有元宵赏灯以及热闹景象的明确记载。灯谜,这个每个人都玩过、体验过的休闲活动,已成为无锡的一项省级非物质文化遗产。昨天,记者走进无锡谜语的非遗传承基地之一的百草园书店,在这里,谜语已是整个阅读空间的一种常态化的装饰。记者从中挑选了一部分尝试解出谜底,几番尝试均未成功。

“谜语创作和解题其实都是有迹可循的,不能盲目地瞎猜,方法主要有离合法、会意法、象形法和拟声法等。”无锡谜语的传承人项行表示,几乎每一条灯谜都可以用这四种方法找到答案,以“汉宫日丽花似锦”猜一音乐家为例,这个谜面就是采用了借代法(会意法的一种),汉宫指代刘姓,日丽指代天,由此就可以联想到无锡有个音乐家名叫刘天华。

目前,无锡谜语的传承人包括项行在内总共有三位,其中年纪最大的已有80多岁了。无锡谜社是谜语爱好者的聚集地,虽然规模不大,但各个都是猜谜和写谜的好手。无锡谜社曾多次举办无锡当地甚至是全国的谜语比赛,无锡的谜语文化也在全国范围内崭露头角。

春节和元宵期间,光是项行一个人,就为新华书店、百草园书店和新吴区文化馆等五六个活动场所创作了近千条灯谜。在热闹的氛围和市民猜谜的热情下,很多人都会把制作谜语看作一个不错的行当,但项行坦言了他的担忧:“灯谜想要入门是极难的,一般都是前辈带后辈,起码经过五堂专业课的培训才能了解其中的皮毛,现在谜社中,70后都算是小辈了,只有一个90后,年轻人的力量很是不足。”

手机搜答案是现在猜谜现场最常见的一种现象。这是最不可取,也是最忌讳的一种行为。谜语实际上考验的是每个人的知识储备和思维能力,而不是大家比拼手机网速。如何更好地将谜语做成喜闻乐见的形式,项行一直都在探索。除了非遗进校园、线上猜灯谜等尝试外,他认为,只有不断做出原创且优质的灯谜内容,才是灯谜延续下去的原动力。这次元宵节,项行制作了冬奥主题和无锡本土元素的谜语,无锡名胜、冬奥选手等原创谜面纷纷亮相,应景又新颖的谜面让人眼前一亮。

(晚报记者 殷婉婷)

链接

关于无锡谜语相关的记载最早可以追溯到唐代。全唐诗记载了宜兴太尉许岳重修碑刻的故事,当时,许岳重修碑刻时发现碑阴(碑之背面)镌有“谈马砺毕王田数七”八字。一时间无人知晓这是什么意思,惟独乾符年间进士、当时的宜兴县令徐延休见了,当即参详出这八个字是隐语,并从中解释出“许碑重立”四个字。

此后“许碑重立”的故事在无锡地区广为流传,这也成了无锡灯谜最早的起源。