龙砂女科特色鲜明,医家众多,出现了较早期的女医生,并有女科专著流传于世,他们既恪守龙砂底蕴,又汇聚百家、返本开新,渐成专科。

元代以来,无锡魏氏家族精于妇科,魏叔皋为本州医学学录,业妇人科。逮至明代,其后人魏思敬及子魏公哲、孙魏宗美,皆事祖业。

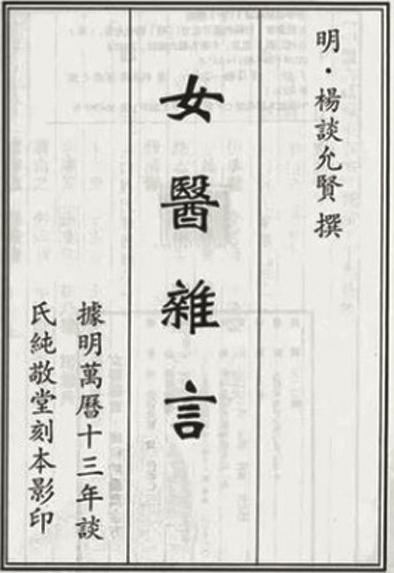

明代无锡徐孟容医士之妻徐陆氏,善医,名闻朝中,永乐年间奉诏入宫,成为宫廷女医,及老赏赐归无锡家中。稍晚时出生无锡小娄巷江南名门谈氏望族的谈允贤,专事妇人病,临床上善用灸法、内外并治,著《女医杂言》。庄履严(字若暘)著《妇科百辨》,明确提出月经与十二经脉关系,探析女性不孕病因,对早产有明确认识,论述交骨不开等各种难产处理方式。周铉(字月窗),工医,兼精疡、疹、妇人诸科,“三吴抱疾求治者填塞街巷”。

清代无锡周莘农,博览前贤著述,结合临床经验著《临产须知》,阐发《达生篇》临产“六字真言”,对受胎摄生、临产宜忌、难产治要及产后调摄论述颇详。其子周镇(字小农),秉承家学,先后师事邓羹和、张聿青,对妇人病多有心得,善用“内病外治”法,《周小农医案》载有妇科专篇。

宜兴许廷哲《保产要旨》对难产病因剖析详尽,记载保胎、催生、产后调摄、乃至保婴要则,并载验效方。周清南尤长妇人科,年七十余,手卷不辍。

沈金鳌著《妇科玉尺》,治妇科以四制香附丸为基灵活化裁,强调生育关系到男女双方,重视基础疾病诊疗。沈氏治经带病重视脾胃,认为气血依赖于脾胃的运化,如论带下病,一因气虚,脾精不能上升而下陷也;一因胃中湿热及痰流注于带脉,溢于膀胱,故下浊液也; 明确提出带下病 “总要健脾燥湿、升提胃气”。论月经病认为:“然亦有因脾胃伤损者,不可尽作血凝经闭治也,只宜调养脾胃,脾气旺则能生血而经自通。亦有因饮食停滞致伤脾胃者,宜消食健脾”。

黄堂《黄氏纪效新书》卷三十至卷三十四为“女科”调经、带下、崩漏、胎前、产后诸案。《张聿青医案》卷十七,详载张氏调经、带下、崩漏、胎前、产后、乳症治验,女科其善用血肉有情并灵活运用丸散膏丹剂。柳宝诒治带下,善调脾气以升清,不一味以苦寒燥湿,而在养阴健脾中以行束带之法;经带同病,当以调气为先,“舒肝和气,为治血之本”;临证施药对,贵和协通调,泻热化瘀大黄配红花,温经化瘀牛膝配桂枝,理气化瘀旋覆花配红花,养血化瘀阿胶配蒲黄。薛文元认为“女子之病,虽以血为主,但气为血帅,血随气行,故调气尤关重要”“无论经带胎产,尤须以培土为基础,标本兼顾 ”,产后理虚,常嘱江阴土产米制黑酒食疗,颇具地域特色。

周吉人著《吉人集验方》,收录汪朴斋《产科心法》,增入周氏经验方百余。丁福保翻译出版《生殖谭》《胎生学》等著作,促进现代生殖医学传播。时逸人编著《中国妇科病学》。章巨膺整理出版恽铁樵《妇科大略》结合中西医论述妇女生理、病理,详于临床运用。承淡安运用针灸治疗经带胎产疾病。

江阴朱莘农、朱少鸿兄弟,治伤寒外,妇科皆有心得。江苏省非遗项目“周氏妇科”,倡导“湿热致病说”,在“气火”致病说上亦多新义。国医大师夏桂成率先提出了“经间期学说”,结合《周易》、五运六气学说,阐发女性生殖节律,夏氏调周法卓然成派。

龙砂针灸,饮誉海内

龙砂地区针灸发展,百花齐放,术有专攻,体系相对完备,并逐步与推拿、灸法、内科外科融合,针药并用,针灸同施。近现代以来亦有结合五运六气、开阖枢理论阐发子午流注、创新运气针法。

明代无锡人孙贞(字恒心),曾遇异人授针诀,收效神奇。潘克诚,永乐中召为太医院医士,其子潘韫辉,尤妙针灸,官医学训科。明代江阴人钱时用,“善度金针,残废立起”。

“金针拔障术”最早见于唐代王焘《外台秘要》,历代文人多有传咏,白居易诗言“人间方药应无益,争得金篦试刮看”,杜甫言“金篦空刮眼,镜像未离铨”。最晚至清代,龙砂医家已熟练运用“金针拨障术”,治疗相当于现代医学之白内障类手术。《江苏历代医人志》载清代无锡人许叶熊(字太古),能以金针开瞽,宜兴杨巷人陈父,善医目疾,有金篦刮膜之技。

此外,龙砂医家逐步将针灸与推拿相结合,胡最良(字大祥)世居无锡北门外长安桥以针灸为业,后有鉴于小儿多畏惧针刺、艾灼,有碍操技,又结合推拿,以指代针,施之于儿科诸病,声名远播。其子伯涛,孙云谷,门人沈养卿、吴耀明、马效良等传其术。

张再梁早年得鲍雨香传授,掌握针灸秘传,取穴、手法均有独特。在锡、沪两地行医五十年,习用金针,有“神针”之誉。弟子有无锡“金针王家”创始人王荫堂等。杜晓山“杜氏金针”一脉,均为其再传。

龙砂医家还注重兼收并蓄,无锡黄鸿舫(字伊莘)师从吴中针灸名家虞觉海,后悬壶沪上,并执教于包识生创立神州医药专门学校针灸科,治学多宗经旨,化裁前贤诸家经验,善用切、卧、循、压、徐疾、提插等法。

针灸学科方面,龙砂医派著名医家承淡安,秉承家学,融汇精华,创立“澄江针灸学派”,在苏州、无锡创办中国针灸学研究社、中国针灸医学专门学校、针灸疗养院,编著《中国针灸治疗学》《中国针灸学讲义》《子午流注针法》,编辑出版《针灸杂志》等。在针灸被逐出清太医院百余年后,承淡安将针灸只是存于民间的一种手艺,再次发展成一门重要学科。作为同乡弟子赵尔康,1932年起在无锡随承淡安学习,并参与相关办学活动,任中国针灸学研究社代理总务,临床主张针灸并重,编著有《中华针灸学》《金针治验录》等。

“龙砂医学诊疗方法”代表性传承人顾植山临证针药并举,结合五运六气、开阖枢理论创新针法,易简效宏,海内弟子广为传播。

小儿推拿,独辟蹊径

龙砂小儿推拿由女医马君淑创立。马君淑(字玉书),锡山人,自号耕心斋主人,生于1889年,父母早亡,12岁被同族长辈时任苏州太守马颐之夫妇收养,马颐之先世均精于医道,14岁随马颐之迁官北上,患病四载,多医不效,后经青溪名医张静莲推拿获愈,遂拜其为师,学习推拿。后在上海法租界开设马氏儿科诊疗所,主攻小儿推拿,声誉渐隆。

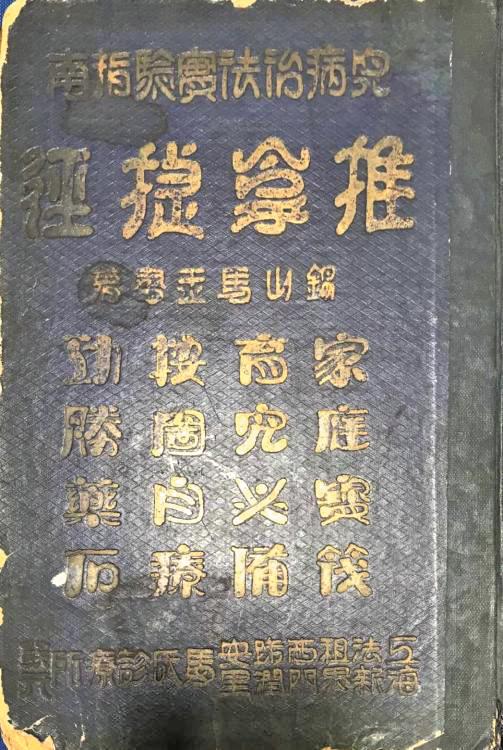

马玉书在多年临床实践中发现,幼儿为药石所误,或被庸医推拿所伤的情况时有发生,因此准备编写一本儿科推拿治疗方法指南,并希望将小儿推拿普及到家庭,于是她以家藏明版周于蕃《推拿全书》为蓝本,参之以诸先哲成案,证之以20余年临证心得,汇编《推拿捷径》一书。

马玉书倡导小儿应少吃药,可以推拿代药,《推拿捷径》阐明了20种常用操作手法的功效,并由具体药味扩展为药性,扩大了推拿适用范围。她进一步详细阐发小儿推拿八法,以便推广普及,如论述推法“推者,推动向前也。必期如直线之直,毋得斜曲,恐伤别经也。其法以四指握定,以大指侧蘸水着力推之,向前三次,向后一次。往上推为清,往下推为补。有直其指者,有曲其指者。是摩中之手法最重者。故推必蘸水,以防伤及皮肤也。”此外,在小儿推拿八法运用方面,马玉书认为要以推拿特定穴为主,但不必拘于单法,可广泛运用复式手法操作。

《推拿捷径》又称《儿病治法实验指南》,言简意赅,以图明示,歌赋易记,为“家庭宝筏,育儿必备,按图自疗,功胜药石”,对推广普及小儿推拿阙功甚伟,诚如孙勉圻在《推拿捷径》序言中说“吾锡自金陵龙盘虎踞之势蜿蜒而来,南蹲太湖、北枕长江,龙山、锡山,崇峰峻岭……此人杰所以应运而生欤。有女医士者吾锡产,与余同壤,马其姓、玉书其名……泽流于千古,功垂于万世。”

(陆曙 陶国水)