|沙无垢 文|

1912年,由中国近代民族工商业先驱之一、爱国实业家荣德生(名宗铨,号乐农)创建的梅园,是享有盛誉的无锡近代园林的先声、典型和样板。而且该园的规划设计,均出自荣德生和两位能工巧匠即当地的泥水匠朱梅春和大木匠贾茂青的精心擘画。由于荣德生自幼受中国优秀传统文化的熏陶,以及两位工匠熟谙园址所在环境的风土人情和地形地貌等,所以整座园子的规划设计思路,与中国造园艺术“道法自然”“天人合一”的理念无不一一吻合。中国园林归入建筑大类。而梅园的景色,诚如行家所言,好的建筑就像从地上长出来的一样,达到了“虽由人作,宛自天开”的境界。诵豳堂便堪称梅园这个典型中的典型,是那样地耐看、耐读、耐品,有动人的故事可听。

◆相地合宜,建筑得体◆

在恰当的地点,建造恰当的房子,这房子就会像“从地下长出来的”那样自然、熨帖、稳当。如果将此作为“标准”去考量,诵豳堂是不是达标了呢?

无锡西部的东山,是惠山山脉一个南低北高的支脉,“山不在高,有仙则名”,而这仙气,得自其作为造就一代名园——梅园的发祥地。梅园的园景,就是顺着东山的山脊线渐次向上,一路展开的。坐北朝南的诵豳堂,便坐落在山之正脉、地气旺相的高阜之上。古人说:“堂者,当也。谓当正向阳之屋,以取堂堂高显之义。”以此观照诵豳堂的选址,可谓得地利而合宜。按中国传统做法,诵豳堂作为主建筑,又必须具有前后拥簇、左右拱辅的气势。由此,在堂之前以1914年建造的香海轩(原名梅香屋)为朱雀,堂之后以1915年建造的招鹤亭为玄武,左右各以树木、山石或建筑物为青龙、白虎,果然衬托出诵豳堂的不凡气势,并与山势相得益彰。

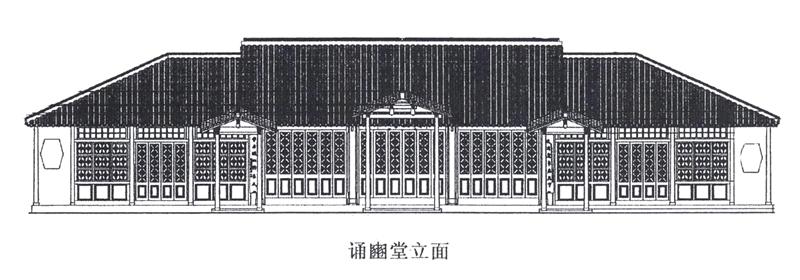

至于诵豳堂本身,原是本地胡埭镇西溪大厅上秦广生家的旧物,一幢保存着明代江南建筑风格的清早期三间体砖木结构建筑。因其中若干木构件采用上等楠木,原称“楠木厅”。荣德生于1915年购得,当年迁建上梁,翌年建成并向两侧接着东西厢房。其命名据《乐农自订行年纪事》即荣德生自撰年谱所载:“正厅名诵豳堂,取《诗经·豳风·七月》章,余自拟也。”

建筑落成后,于正厅内摆放一色红木家具和精雅摆件,墙上悬挂名家书题的匾额、楹联、挂屏,其中包括清代书法家时乃风所书《豳风》条屏,说出堂名的缘起。家具摆设俗称“屋肚肠”,从中可看出主人品味的高下和鉴赏能力。诵豳堂则在沉稳中蕴含着书卷气。从这点出发,东山的自然之脉,又与堂之文脉消息相通。

建成后的诵豳堂,是荣家举办重大活动和接待贵客嘉宾的主要场所。亦曾举办过花展,其卓有声誉者如1928年4月27、28日在此举办的“兰花比赛大会”。据当时报纸所载,参赛的兰花“均以红木花架盛之……异香扑鼻,沁人心脾”。其发起人之一,为无锡数一数二的艺兰名家、家住留芳声巷的杨干卿先生,即荣德生哲嗣荣毅仁的岳父“漱兰老人杨道枢”。当然,荣、杨成为亲家已是1936年的事;而当时的荣毅仁尚在梅园读书处学习中学课程,但他吃、住均在园中的“乐农别墅”,与诵豳堂近在咫尺,所以梅兰次第芬芳的盛况必定亲见。与这自然界“梅兰芳”机缘巧合的是:1933年3月20日,京剧艺术大师梅兰芳先生造访梅园赏花。其场景据《新无锡》报道称:“梅氏头戴折边丝绒帽,身御西装,手携摄影机一具……载言载笑,为状至乐……一般游客见梅氏,尾随不舍,大有欲献殷勤,思与梅氏一谈为荣者”。与现在的追星族无异。

◆人文溯源,以农为本◆

那么荣德生先生为什么要“自拟”诵豳堂的堂名呢?

先说“豳”。豳是地名,今在陕西省旬邑西南,是“吴文化”创始人泰伯的祖先长期生活过的地方。并由此可追溯至最高始祖、中国“农业之神”后稷。据司马迁《史记·周本纪》记载:后稷,“名弃”。“好耕农……民皆法则之……帝尧闻之,举为农师,天下得其利,有功”。为此封后稷于邰(今陕西省武功西南),“别姓姬氏”。其儿子因“失官而奔戎狄之间”。传至后稷的曾孙公刘时,他“虽在戎狄之间,修复后稷之业,务耕种,行地宜”。后迁至豳地,“百姓怀之,多徙而保归焉”。《诗经·公刘》对他在豳地所作贡献,作颂扬。公刘卒,他继位的儿子庆节“国于豳”。

再说“诵”。自公刘又过九世,传位至古公亶父(周太王)时,因仍不断受到相邻的戎狄的侵犯、劫掠,遂“去豳……止于岐下”,即今陕西省扶风一带。由于古父亶公在离开豳地前“修复后稷、公刘之业,积德行义,国人皆戴之”。所以在他带着“私属”由豳迁移至岐下时,“豳人举国扶老携弱,尽复归古公于岐下”。古公有三个儿子:泰伯、仲雍、季历。季历的夫人太任出身于商王朝的贵族家庭,与商王沾亲带故,“生昌,有圣瑞”。泰伯、仲雍“知古父欲立季历以传昌”,于是便有了泰伯“三以天下让”的故事传颂天下。姬昌就是后来的周文王。他的儿子武王接位后,拜姜太公为师,弟弟周公旦为辅。后来,战于牧野,灭商纣王,建立了周朝。武王病逝,年少的“太子诵代立,是为成王”;周公旦摄政。相传他追述后稷、公刘的事迹,陈《豳风·七月》,以教育告诫成王。而在此之前南奔“荆蛮”的泰伯和弟弟仲雍,后来在“梅里”(今无锡梅村)建立“勾吴”,开创了“吴文化”新纪元。如按无锡方言去解读,“梅里”应该就是“梅花盛开的地方”。

三千年岁月斗转星移。荣氏兄弟当年开创的近代民族工业以面粉、纺织为主,其主要原料均产自农村。从某种意义讲,同样需要“以农为本”。而联系以上追述的历史故事,荣德生以《豳风·七月》之义,为梅园“诵豳堂”拟名,可说是历史和现实,“心有灵犀一点通”。从中也可看出荣氏家风的历史渊源。

◆匾额楹联,助胜增辉◆

在中国四大名著《红楼梦》中,作者曹雪芹借书中人物贾宝玉父亲贾政之口,对园林中匾额、楹联的作用,有一段生动的诠释:“偌大景致,若干亭榭,无字标题,也觉寥落无趣,任有花柳山水,也断不能生色。”这话是从反面说;如从正面理解,那就是匾额、楹联是园林赏景的最好说明书,借此可点化园景内涵,得景中、景外之情,包括这景致有什么历史典故,好在什么地方等等。以此观照诵豳堂的五匾五联,就不难看出其中的高妙之处。

匾之一,为诵豳堂与香海轩之联廊中悬挂的“一生低首拜梅花”匾。在中国人的心目中,梅花有坚强、坚毅、坚贞、坚守的高尚品格;有谦逊、友谊、守信、诚信、清高、清远、清廉、清雅的君子之风,又象征着“万花敢向雪中出,一树独先天下春”的创新、进取、笃行、务实的精神。所以此匾以特定角度,诠解了荣文化和梅文化的内在联系,说出了“梅文化就是荣文化”的真谛。

匾之二,为悬挂在诵豳堂门楣之上由前清两广总督岑春煊题书的“湖山第一”匾。1922年3月,岑氏游览无锡,住在梅园,以他的亲身体会,题此匾以点化梅园造园艺术崇尚自然,拥抱自然的意境之美。

匾之三,为“诵豳堂”的堂名匾。此匾的原匾,请著名书法家、张大千先生的业师李梅庵(名瑞清)书写,因他是前清遗老,故落款时间写成了“宣统三年”,表示他是大清的臣民,只知皇帝年号。原匾毁于1966年,现匾为当代书画家吴作人1979年补书。

匾之四,在堂名匾东首,由李泽民手书的“清香远布”匾,言梅园对梅文化之弘扬。

匾之五,为堂名匾西侧由荣德生亲书的“妙笔天然”匾,1949年春,荣德生的忘年交周怀民绘《梅园主人赏梅园》送给荣德生;3月2日,荣德生亲自将此画悬挂于诵豳堂的中堂;4月5日又手书“妙笔天然”条幅回赠周怀民,现匾则是按此手迹所制。故此匾既是对友人的怀念,又不啻是梅园的如画风景,就像《画论》所言:绘画要“师法造化,中发心源”那样,与自然达成默契。

在诵豳堂廊庑的廊柱上,挂有两联:一为无锡书法家秦歧农录明代苏州才子祝枝山的联句:“四面有山皆入画;一年无日不看花”。另一为1929年钱以振赠、唐肯书联“使有粟帛盈天下;常与浒山作主人”。此两联写出了梅园风景的卓尔不群,园主人实业救国,为民造福和尊重自然,善待环境的宽阔胸襟和高尚情操。

诵豳堂内挂有三联:堂匾两侧悬挂本邑书法家陆松笙(陆定一同志的叔父)于1948年夏书赠荣德生的“为天地布芳馨,栽梅花万树;与众人同游乐,开园囿空山”抱柱联。所言为梅园倚山植梅,与众同乐的造园主题和宗旨,言简意赅,读来令人触景生情。堂之东西两壁悬挂的两联,一为大书法家伊秉绶在清嘉庆丙辰(1796年)仲冬为梅花衲子所书联“晴日醉,雨日睡,福简简,吁可媿;短歌强,长歌狂,诗平平,乐未央”。所言表面看似草野逸隐,实际内有禅机可作参悟。另一联为“发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行”。此联不简单,有故事可讲:其联句系清末一代名臣左宗棠所拟;而诵豳堂内所悬该联,系钱塘(今杭州境内)人沈兆霖书于清咸丰壬子年(1852年),原挂在其书房“静香斋”内。沈氏历官陕甘总督,与左宗棠同朝为臣,亦支持洋务运动。1862年8月,他自甘肃碾伯(今乐都)回西安任所途中,遭山洪遇难。荣德生得沈氏墨宝后,制联悬挂于诵豳堂内,不啻是荣德生毕生追求和为人处世的生动写照。据说,他晚年还把该联挂在寓所,视作座右铭。

此外,在“诵豳堂”匾之下,挂有周怀民先生于1979年夏,冒着酷暑,历时20天,所创作的巨幅国画《梅园全景图》,画上有无锡籍诗人严辰的题诗:“漫山红雾花枝俏,渔帆千涨逐早潮;春光万斛浓胜源,泻入丹青意气豪”。为诵豳堂乃至整座梅园,增添了充盈着诗情画意、浓墨重彩的生动一笔。