| 高仲泰 文 |

走进位于无锡山水城的702所,在办公楼前的广场上,赫然入目的,是三个完全按照原型尺寸复制的载人潜水器模型:4500米级的“深海勇士”号、7000米级的“蛟龙”号、11000米级的“奋斗者”号。

人们戏称它们为“三兄弟”,这“三兄弟”已交付使用,在不同海域的深处进行科学考察和探索。在世界同类型载人潜水器中,它们都处在领先位置,尤其是万米级的“奋斗者”号,是目前全世界性能最优良的载人潜水器之一。

“三兄弟”已多次载人潜入深邃、黑暗、寒冷的海底世界,包括地球最深处——马里亚纳海沟,考察、探索深海蕴藏的奥秘。

国之重器的“三兄弟”,使得中国在落后国际水平50年的差距下,从一个跟跑者变为领跑者,走在了深海探索的前列,叩响了深海这扇沉重古老大门的锈迹斑斑的门环,创造了使世界震惊的奇迹。

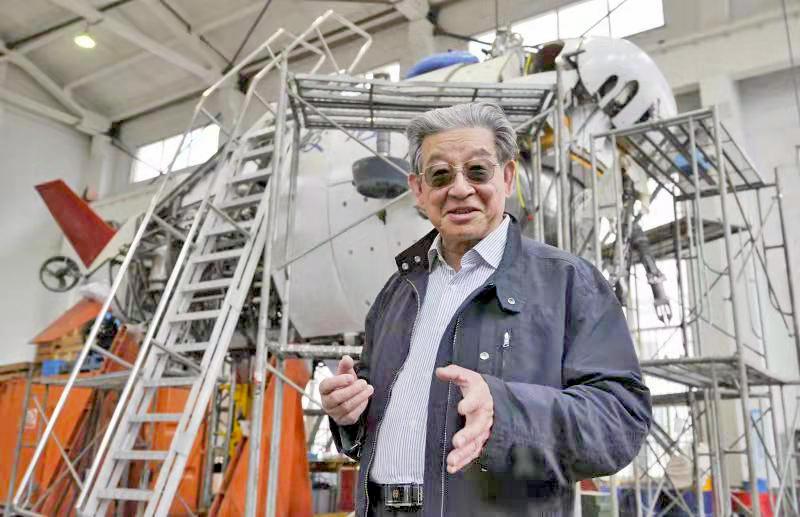

在这奇迹的背后,站着为之奋斗了一辈子的一个人。他,就是中国工程院院士、702所深潜器技术专家徐芑南。

徐芑南为潜水器奉献了毕生的心血和精力,晚年更迸发出惊人的爆发力,为铸就三台载人潜水器倾心竭力。功成名就之下,他说了一句耐人寻味的话:我一辈子就做了一件事,就是研制无人的、载人的潜水器。我觉得这辈子没有什么可遗憾的了。

从舰务兵

到潜水器专家

徐芑南是我国第一批为深海研发培养的人才,他是宁波镇海人。镇海,有镇守、镇住大海的意思,这似乎注定他一生以大海为伴。1958年从上海交通大学毕业后,他成为我国第一批海军舰船装备研发设计人员。当徐芑南来到中国船舶702所报到后,原本设计水面舰船的他,被派去做潜艇模型的水动力试验。由此,他的事业从水上“潜入”水下。

在某潜艇基地,徐芑南当上了一名舰务兵,每天的活就是管潜艇上的几个阀门和一个水泵。他在潜艇上跑来跑去,把潜艇各个舱段的构造摸得一清二楚。一个月后,他又要求去潜艇修理厂实习。这段时间不长,共三个月,却显示了他“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的宝贵精神,这种精神贯穿了他一生。

从潜艇基地回来后,徐芑南便开始主持“深海模拟设备及系统”(简称压力筒设备)的设计和建造任务。这一设备是潜艇耐压壳结构强度稳定性设计研究必不可少的实验装备。

有人说,我们搞这些东西,就像婴儿没有长牙齿就啃核桃。不错,这个形容十分形象。徐芑南凡事喜欢较真见底,他日夜埋首于图纸之中,付出了巨大的精力和劳力,和课题组成员一起求索,硬是用三年时间,就自行研制出我国第一台压力筒设备。1959年起,他首次主持了卡箍联接可拆式深海模拟设备及系统的设计和建造,这是中国20世纪60年代初自行研制的第一台国际先进结构形式的压力筒设备。

从最初一名普通的舰务兵,到潜艇技术专家,他参与、见证了新中国潜艇科学从无到有的发展过程。

20世纪80年代,随着我国海洋工程的发展,对潜水器的需求迫切,徐芑南担任了四项水下潜器的总设计师,创造性地研制了多种潜水器和水下机器人,深度有300米、600米、1000米等;其类型有载人、无人,有缆、无缆;其控制方式有载人手控、带缆遥控,再到无缆自主智能控制。

20世纪90年代,徐芑南担任了6000米自治水下机器人的总设计师,这是具有国际高新技术含量的项目,它可到达地球94%的海域进行考察。

无人、载人,有缆、无缆……徐芑南说:“几乎所有种类的潜水器,我都做过了。”

这段经历,成为徐芑南人生中非常重要的时光,留下了鲜明的历史印记。

1991年,中国大洋矿产资源开发研究协会(“大洋协会”)依据《联合国海洋法公约》被核准为深海采矿先驱投资者,获得特定太平洋矿区的专属勘探权和优先开采权,而那个矿区在5000多米深的海底。渤海湾同时发现了大油田。可是,载人深潜器并没有呼之欲出,既是受到技术条件的限制,观念上也认为暂时不会去开采海底矿物,对载人深潜器的研制要求并不强烈。

事实上,上世纪后期以来,随着人类对资源的消耗需求与日俱增,越来越多的国家把目光投向辽阔深邃的海洋。深海技术被认为与航天技术、核能利用技术并列的高新领域,而载人深潜器是探索海洋奥秘,进行海洋开发的重要手段。

集结号已吹响

我要归队了

载人深潜项目研发成了徐芑南一个放不下的梦。美国、俄罗斯、法国、日本等海洋大国,在大深度载人潜水器项目中都取得了新的技术成就。1989年8月,日本“深海6500”号载人潜水器完成了6527米的下潜试验。作为一名中国潜水器专家,徐芑南有一种无形的紧迫感,同时也激起了他的豪情跃动。

1992年,702所向国家科委(现科技部)提出研制6000米级大深度载人潜水器的建议,当时,他已56岁,他愿意在退休前的这段时间里,再作努力。

遗憾的是,他翘首以待有关深潜项目立项的消息没有下文。1996年,徐芑南到龄了,多种疾病缠身,便办理了退休手续。1998年1月,他和夫人带着落寞的情绪,移居美国旧金山,调养身体,与儿孙共享天伦之乐。他以为自己为之奋斗了一辈子的潜水器事业从此画上了句号。

然而,历史并没有放弃这位一辈子痴迷潜水器的老人。

退休6年,2001年1月下旬的一天,在美国旧金山家中,徐芑南接到来自中国无锡的越洋电话。电话是中国工程院院士、原702所所长吴有生打来的。

他告诉徐芑南:“老徐,7000米载人潜水器要正式立项了,已论证了好多次,我想来想去,决定请你回来,这个总设计师非你莫属。”

“真的吗?这太好了。”徐芑南激动不已。他在电话里说,“总设计师当不当无所谓,只要让我参加就行。老吴,你知道,为了这事,我憋了好多年了。”

“知道、知道。我怎么会不知道呢?这可是你一生的追求。”

徐芑南的夫人方之芬后来回忆说:“当时搁下电话,老徐一个劲地说,来不及了,要赶快回所里去。”急切得恨不得连夜要订机票。可是,他没有想到的是家人全部反对。他们有他们的理由,当时老徐身患心脏病、高血压、偏头痛、眼疾等多种疾病,回国担任这么大项目的总设计师,身体健康的人恐怕都扛不住那些压力,更何况一个疾病缠身的老人。

徐芑南对素来最懂得自己的老母亲说:“你是知道的,我一辈子的梦想,就是为国家造出最好的潜水器。只要思考潜水器的问题,我的头就不痛了,不思考就痛。现在国家需要我,我如果推辞了,我这辈子最后的日子会在懊恼中度过的,你让我回去吧,我要接下这个任务,这是我最后的机会了。”

年近九旬的老母亲同意了,说:“你把话讲到这样,我晓得八头牛都拉不住你了,你去做吧,不让你去做,你会生病的。”

儿子儿媳让他过了春节再返回,可他等不及,他说:“集结号已吹响,我要归队了!”于是,带着创造“中国深度”的梦想和情怀,徐芑南回到了他日思夜想的祖国,回到了702所,一同归来的,还有他的夫人方之芬。到家第二天,他就去研究所报到了。

夫妇俩把家安在了702所陈旧狭小的老宿舍楼里,一住就是10年。

2002年6月,科技部高新技术司破例任命徐芑南为“蛟龙”号潜水器总设计师,负责中国自行设计、自主集成研制的7000米载人潜水器项目。

一条没有路标的

探索之路

2002年7月10日,即正式立项后的第二天,7000米载人潜水器总体组在北京就总体及各分系统的主要技术分工,进行了认真讨论。明确中国船舶重工集团公司第702所为技术抓总单位,其他参与的各承研单位共同协作,分头行动。

徐芑南正式就任7000米载人潜水器总设计师,他遇到的第一个问题,就是人才断层、青黄不接。徐芑南和所领导商量后,大胆起用年轻大学生。他选择了12位大学生作为团队的中坚力量。他不拘一格选择刚毕业两年的助理工程师叶聪,担任这个项目的分系统之一——总布置分系统的主任设计师。这项工作要编写大量设计报告、计算书、说明书和设计图纸,并参与总布置以外的潜水器结构、推进、观通导航和控制、水声、水面支持等分系统的设计工作。

设计拉开了帷幕,但面临的挑战是巨大的。没有谁见过大深度潜水器是什么样子的。徐芑南坦言,大深度载人潜水器超出了他的经验范围。

这是一条没有路标、人迹罕至的探索之路。

徐芑南提出来,7000米深潜器从外形到内部技术结构,和以前的潜水器迥异,过去的经验只能拿起来热热身、打打底。团队要大胆设想,打破条条框框,自主研发、设计,同时吸收和引进国外先进技术。叶聪后来回忆说,没有可以参考的资料,我们只有从一些外国的影像资料中学习。所谓影像资料就是卡梅隆导演的电影《泰坦尼克号》,卡梅隆在拍摄这部冰海沉船的电影时,曾动用深潜器到达大海深处,拍了些镜头。叶聪希望从中得到借鉴。

慢慢地,7000米级深潜器的轮廓在徐芑南团队中逐渐清晰起来。徐芑南是这样设想的:它像一条鲸鱼,流线体型,既要能直航稳定,又要机动灵活,它要沉得下去,浮得上来,需要它能够航行,有灯光和玻璃窗,在漆黑一团的深海能有一双明亮的眼睛,以观察深海奇异的景观,它要有机械臂,进行作业,捞取深海生物和矿物。

无数个日日夜夜的探索,很累很苦,徐芑南的身体变得更加糟糕,本来仅有光感的右眼又发生了视网膜剥离。治疗后,不能过多看电脑了,整天戴着墨镜,左眼视力也不好,要走得特别近,才能看清来者是谁,和熟人打招呼全靠辨认对方轮廓。工作时,夫人方之芬将数据读给他听,他用笔记下来,或默记在心。徐芑南心脏病时常要复发,他成了上海华山医院的常客。每次住院,医生都要求他至少住两个星期,可每次病情稍有好转,他就悄悄地溜出医院。

这个团队仅仅花了一年时间,就克服重重难关,拿下了7000米载人潜水器本体系统的设计图纸,专家组和项目组为他们的高效率感到惊叹。

接下来,徐芑南带领攻关队伍,按照图纸进行制造。这是一项艰巨的系统工程,7000米载人潜水器涉及耐压结构和密封技术设计、高强度合金材料的加工成形技术、航行性能优化、水下定位、水下通讯、自动控制、应急安全保障等多个领域的最前沿技术,需联合国内上百家科研机构集智攻克。

从最初的设计到最终的海试,由徐芑南团队及其相关部门通力合作完成。当然也引进了一部分很重要的部件。后来的事实证明,这条路是走对了,自己设路标,划刻度,自己制造配件,某些暂时做不了的部件,进行国际合作解决。702所时任所长翁震平说:“技术空白很多,每个部件、每个环节都要进行无数次试验,一年完成总体方案设计到潜水器设计,仅用5年时间就完成了设计组装,这本身就是一个奇迹。”

深海载人潜水器从无到有的旅程,就好比一个生命的孕育和诞生过程。

徐芑南在谈到成功时归纳说,一是团队力量,二是发挥体制优势,三是工匠精神。他本人有太太的帮助,他感慨地说:“夫人带给我的不仅仅是家庭的温暖,还有研究过程中的扶持和协助。”方之芬则说:“他这个人,没有什么爱好,只喜欢自己的专业,其他的他都不在乎,只要为国家做出潜水器,他这辈子就感到欣慰了,不管病有多重、人有多累,只要一提到潜水器,他就会精神抖擞。要是离开了潜水器,他就像丢了魂一样。”

他拖着一拉杆箱药

上母船

7000米载人潜水器研制出来了,进入海试阶段。这是非常重要的环节,这个环节过关,才能证实这台达到世界领先水平的潜水器的成功。潜水器先取名“和谐”号,后更名为“蛟龙”号。

2009年,“蛟龙”号第一次海试。已73岁的徐芑南毅然登上了“向阳红09”工作母船。有人劝他不要出海了,他表示,这怎么可能呢?这么重要的事,我这个总设计师怎么能不到场呢?上船时,他所携带的花花绿绿的药品和氧气机、血压计等必备器械装满了一个拉杆箱,“吃药和吃饭一样”,让人看了心疼。除了因病不得不上岸休息了10天,两个多月时间,徐芑南和年轻人一样,坚守在船上。

第一次海试,叶聪任首位主驾驶,在下潜过程中,声学系统出现了问题,潜水器和母船失联。徐芑南镇静自若,发动大家分头行动,寻找原因。发现首先需要克服母船噪音的干扰,仅一周时间,就把问题解决了。

海试现场,处处活跃着徐芑南忙碌的身影。检查设备、研究交流技术问题、推敲下潜步骤等,不放过任何可能出现的隐患。每次潜水器下水,他总是一连几小时值守在水面控制室里,倾听水声通信传回来的每一个语音。

后续的3000米、5000米和7000米级海试,由于试验海区比较远,徐芑南的身体状况已不适合远渡重洋,亲临现场,但他一直坚守在海试陆基保障中心的直播大屏幕前,第一时间了解海试情况,遥控指挥、指导。由于时差因素,海试常常在半夜或凌晨进行,但无论什么时间段,徐芑南从未缺席,全神贯注地注视着现场的一举一动,接收船上同事的电子邮件,以自己特有的方式参与“蛟龙”号海试。

此后,“蛟龙”号海试一年一个新深度,3000米、5000米、7000米,逐步深入,每一步都是新的台阶,都为“蛟龙”号带来新的技术改进。

“蛟龙”号目睹了有着勃勃生机的海洋生物,还有冒着黑烟的热液喷口,几百度沸腾的海水中竟然有生命在跃动,国际科学界基本肯定,那是生命包括人类的源头和母体。那股热液是深藏在海底的琼浆玉液。

到2012年6月24日,“蛟龙”号已在马里亚纳海沟所在海域海试了48次,这一天是向“蛟龙”号下潜极限7000米发起冲刺,这是第49次下潜。

叶聪担任主驾驶员,同时下潜的还有两位科学家。这一次,下潜到达7020米的深度!

在海底,叶聪与国家海洋局局长通了话,接受了中央电视台的现场连线采访。与此同时,“蛟龙”号总设计师徐芑南和大洋协会办公室主任金建才做客中央电视台演播室,进行现场直播。

徐芑南看着画面进行解释。叶聪驾驶着“蛟龙”号,在雄浑、幽静、黑暗的深海里潜行,舷窗外闪烁着一颗颗“流莺”,那是各种发光的海洋生物发出的荧光。这么幽深的海底,竟是一个活跃着多种生物的五彩斑斓的世界。

正在太空中的航天员祝贺“蛟龙”号深潜7000米成功,并和7000米海底的“蛟龙”号通话。空海连线,揽月者和捉鳖者通话,来自天宇的声音和来自大洋深处的声音,神奇地在人们耳边盘旋,涤荡人们的心灵。

“神州九号”正在像飞梭般地划过苍穹,飞行乘组指令长景海鹏说:喜闻“蛟龙”号创造了中国载人深潜的新纪录,我们向三位潜航员致以崇高的敬意!

潜水器在海底徐行,灯光打破了沉沉黑暗。

潜航员兼工程师叶聪说:我们三位潜航员,祝愿三位航天员与天宫一号对接顺利!

海底“蛟龙”号的潜航员和外太空“神州九号”航天员的图像出现在央视现场直播中,观众沸腾了。正在直播讲解的徐芑南热泪盈眶,他控制着自己的情绪,笑着说,“蛟龙”号冲刺7000多米的深度成功了,意味着“蛟龙”号达到了世界深潜器的领先水平,它的下潜深度可覆盖99.8%的世界海域。中国跻身于海洋大国了,实现了几代人的梦想。

历史刻下了中国人抵达7000米深海的一幕。

历史记录了盘古开天辟地以来,从未有过的简单而又伟大的一次通话。

生活的激流

是不会停止的

“我知道生活的激流是不会停止的,且看它把我载到什么地方去!”

“神舟十三号”升空一个月后,地球上的人们听到了这段来自太空的意味深长的话。宇航员王亚平、叶光富和翟志刚,深情朗读了巴金《激流三部曲》的总序。在漂浮失重的太空中,巴金的文字配上宇航员们铿锵有力的声音缓缓传来。宇航员翟志刚在朗读完后还来了一个后空翻,让人感慨这是中国在航空事业上的“大翻身”。

宇航员在太空朗诵的巴金《激流三部曲》的总序,不仅透露了他们在太空漫游的心声,同时也更适合深海潜水器的研制者和深潜者的心声。

“我知道生活的激流是不会停止的,且看它把我载到什么地方去!”徐芑南、叶聪等研制海洋潜水器的人,都会这么发自肺腑地表达:生活的激流不会停止,他们在海流中的探索脚步也不会停止,他们会循着大海的呼唤,继续走下去。

在“蛟龙”号研制成功后,科技部、大洋协会对徐芑南说,你的功劳在于不仅设计了一个大深度的潜水器,更是铸造了一支拉得出、打得响的队伍,使得断层的潜水器研制团队后继有人,血脉绵长。徐芑南多次获无锡市、江苏省劳动模范称号,2013年被评为十佳全国优秀科技工作者,当选为中国工程院院士,2014年获全国五一劳动奖章。

“蛟龙”号研制成功后,科技部下达了研制一台4500米级载人潜水器的指令。徐芑南理解,这是深蹲一下,目的是为了更好地跃起。徐芑南推荐702所研究员胡震任这台潜水器的总设计师,叶聪为副总设计师和总质量师,徐芑南任顾问。他把年轻人直接推到第一线,让他们独当一面。一个人才济济、年富力强的设计团队已经崛起,他们完全有能力研制新的、作业能力更强的潜水器。

在几年时间里,在全国上百家科研单位集体攻关下,他们成功地将载人球舱和主要设备国产化,徐芑南认为,这是最为宝贵的收获,说明中国的载人潜水器技术已走向成熟。

接下来,研制万米级深潜器提到了议事日程,在徐芑南和702所领导力荐下,叶聪担任了万米级载人深潜器的总设计师。这让叶聪吃惊不小,万米是一个全新的概念,球舱容量要求3个人,水下作业为6小时,这将是超越全球主要海洋强国的载人潜水器,成为最为先进的深海潜水器中的翘首。

叶聪有顾虑有压力是正常的。徐芑南和叶聪聊天,鼓励他说,你已有了参与两台潜水器的经验,你干得很好,况且,你不是独自上场,有整个团队、有上百个科研单位在支撑你。叶聪有了底气。2016年9月的某一天,各方专家讨论万米级球舱直径定为1.8米,可容纳3人,大家要叶聪表态,叶聪一咬牙,定了1.8米,将这个压力揽下来,这是需要有足够勇气的。徐芑南投以赞许的眼光,拍了拍叶聪的肩膀。

叶聪果然没有辜负期望,不辱使命,他像徐芑南示范的那样,做好顶层设计,全国范围内不停穿梭,到负责不同设计、制造的单位现场办公。先后攻克了球壳金属材料、声呐系统、上浮材料等几个关键技术问题,研制成了“奋斗者”号载人潜水器。叶聪在702所一干就是20年,把生命中最好的时光献给了载人潜水器的研究。当叶聪驾驶着“奋斗者”号触底马里亚纳海沟时,他看到了一个宁静、神秘、生物多样性的陌生世界,那里不是贫瘠荒芜之地,有着它特有的美丽,叶聪用盎然诗意的话来概括自己的感受:妙不可言。

是的,这是一个有待人类去探索的恢宏疆域。

生活的激流是不会停止的,中国潜水器三兄弟已经广泛应用于科考。中国不仅有研发潜水器的强大团队,还拥有一支专职驾驶潜水器的队伍,其中还有两名女驾驶,叶聪曾当过这支队伍的教头。

现在,85岁的徐院士和夫人方之芬仍旧每天在702所准时上班、下班。有时还要延长工作时间或者加班出差。这最后一班岗,他已站了20年,研制完成了三台世界一流的深海载人潜水器,但他依然肩负责任,坚守岗位。他似乎忘记了时间的坐标。