|陈永跃 文|

东吴孙皓天玺元年(公元276),地处东南的吴郡之地,接二连三出现了异常的地理现象:先是临平湖(今浙江余杭县东南)久淤塞而开通,并有“吴真皇帝”玉玺出,再有建业岩山(今南京江宁岩山)出现了天发神谶石刻,再有鄱阳历阳山(今安徽和县历阳山)出现石印“楚九州渚,吴九州都。扬州士,作天子,四世治,太平始”字样,再有吴兴(今浙江长兴)阳羡(今江苏宜兴)山有空石长达十余丈,名为石室。如此所谓“祥瑞”不断,孙皓遂派人至阳羡,以礼禅国山,并著文勒石。孙皓为什么选择在阳羡封禅?而不是在亦有祥瑞的临平、历阳呢?

孙氏家族与宜兴的渊源

根据西晋史学家陈寿所著《三国志》和唐朝许嵩所著《建康实录》所载,东吴孙氏乃战国孙武之后,世居吴郡富春(今浙江富春县)。中平三年,汉室为褒奖讨董卓、平黄巾军之功,封太祖孙坚为乌程侯(今与宜兴相邻浙江长兴县)。孙坚育有四子,即孙策、孙权、孙翊、孙匡。初平三年,袁术使孙坚征讨荆州时,被黄祖军士射杀,时年三十七岁。

孙坚死后,孙策接续父亲权力。建安五年,孙策在官渡之战中被故吴郡太守许贡的门客所杀。之后,其弟孙权,即孙皓的祖父承续其权力。孙权以十五岁为阳羡侯。建安二十五年孙权立孙登为太子,后被废,又立孙亮为太子,黄龙元年春称帝。秋九月,迁都建业。太元二年夏四月孙权薨,时年七十一岁。孙权死后,他的小儿子孙亮即位。太平三年,孙亮因欲清君侧事败,被贬黜为会稽王,时年十六岁。孙亮被废后,孙权的第六子孙休承继吴国大统。永安七年,孙休患急疾不能言语,后薨,时年三十岁。孙休死时,吴属交阯(今五岭以南、越南北部红河流域)出现叛乱,举国惊恐。其时左典军万彧、丞相濮阳兴、左将军张布游说孙休妻子朱太后,遂立吴国前废太子孙和的儿子孙皓为吴主。

根据《建康实录》所载,孙权立废太子反复随意,遂造成新立皇子根基不稳。而孙皓即位则更是仓促上阵,其不是积极修政治国,而是为稳固个人权力而党同伐异,更迷信于真假难辨的“祥瑞”。以二十二岁即位,三十八岁为晋所灭虏入为侯,五年后薨于洛阳。后来陈寿在《吴书·吴主传》说:“孙权横废无罪之子,虽为兆乱,然国之倾覆,自由暴(孙)皓。”

从中国古代历史皇位继承“立长、立贤”的血统论上说,孙皓父亲孙和曾是名正言顺的吴国皇太子,其以王权起始的神圣性有天命兴,必有地理应的角度出发,选择禅国山正符合这一传统。

魏晋时期宜兴交通路线

封禅国山,孙皓除了强调自己继承皇位的正当合理性之外,另外一个现实问题,是要能使封禅相关官员顺利到达目的地,这就不能不考虑交通的便利性。较之临平湖、建业岩山、历阳山,阳羡自然是最佳选择。从地理位置上说,临平湖较阳羡为远,历阳山虽离建业较近,但此与孙室却无任何半点联系,而此时吴国国都已迁武昌。故孙皓决定封禅宜兴国山时,交通上的考虑亦可说是从实际出发。

三国鼎立之时,阳羡南接浙皖,东临太湖,西连毗陵(今常州),北牵无锡。作为特殊的地理要冲,扼建康而阻余杭,拒会稽,而制江北,战略地位突出。阳羡与外界的主要交通水路,是为荆溪。宋朝乐史在其所著《太平寰宇记》中说:“荆溪在(宜兴)县南二十步。汉志云:‘中江(指长江中游)首受芜湖,东至阳羡入海。’即此溪。刘穆之云:‘船从义(宜)兴通江至芜湖,分水北溢为丹阳湖,东北为洮湖(长荡湖),又东入震泽。’”有意思的是,这个阳羡之名则是由荆溪而来。南陈学者顾野王在其所著《舆地志》说:“阳羡:吴越之间,谓荆为楚。秦以子楚改为阳羡。其地本名小震居,在荆溪之北,故云阳羡。”水北为阳,水多为羡,故名阳羡。

清朝顾祖禹在《读史方舆纪要》说:“荆溪,在城南。其在城西者曰西溪,在城东者曰东溪,凡广德、溧阳、金坛并县西诸山涧水,俱流汇于西溪,乃贯城绕郭为东溪以下太湖。旧志:荆溪上承百渎,兼受数郡之水是也……盖溪上承诸川委流,下注震泽(太湖)达松江以入大海,江以南大川也。又有荆溪,发源荆南山,合众流而南出云。”

对于这条历史上的水上路线,历史学家钱穆先生曾有:“太伯奔荆蛮,岂由荆溪哉?”钱穆先生所问,即春秋战国之时,太伯奔荆蛮的路线,即由芜湖、马鞍山长江转入丹阳湖(又名石臼湖)至丹阳古城(今安徽当涂小丹阳镇,丹阳郡为汉立,秦为鄣郡,此处为治所),再由丹阳湖至溧水洮湖(长荡湖)再至滆湖而向东入太湖至梅里,左转即为宜兴。史载,秦始皇三十七年过丹阳至钱塘所走即是此条路线,这也间接证实秦以前北方南下水路要道也是由芜湖、马鞍山一带过长江后入丹阳湖、洮湖,至宜兴后进入太湖。

魏晋之时,水上交通便捷迅速,一则是较陆路更快,二则船舶载人载物灵活,比陆上马车更有优势。而此时,已迁都湖北武昌孙皓派人封禅国山选择走水上路线优势明显。

孙皓封禅国山

封禅之礼,是古代帝王祭祀天地的典礼。登泰山筑坛祭天为封,在山南的梁父山上辟基祭地为禅。按照《白虎通·封禅》的礼法,“封”一定是要在泰山进行的,而“禅”的地点并不固定。那么当时吴主孙皓仅偏安东南一隅,是什么原因促使其行“禅”之礼呢?

东汉末年后,诸侯称霸,社会动荡不安。“天反时为灾,地反物为妖,民反德为乱,乱则妖灾生。”这些或天然、或人为的异常现象本没有太大意义,可一旦被人神乎其神地操弄来欺上而蒙下,其必然是贻害无穷。据《建康实录·废帝》所载,远在孙皓当国前,即吴废帝孙亮当国的建兴二年的“秋七月,阳羡黑山石(离里山)自立。曰:‘当有庶人称帝之祥。’”以今天的资料分析,此或为地质灾害所致。而到了孙皓称帝的第二年,其便以其祖父孙权所葬钟山南麓的蒋陵有甘露降下为由,改年号为甘露。一年后,因言得大鼎,又改年号为大鼎。元兴二年,孙皓迁都武昌。而迁都的主要原因是“望气者云,荆州有天子气,破扬州而建业宫不利,故后主(孙皓)迁武昌,乃使掘破荆州界大臣各塚断其山岗”。建衡三年,丹杨刁玄出使西蜀时,得到了司马徽与刘廙论运命历数事之书,刁玄遂诈增其文字以诳国人:“黄旗紫盖见于东南,终有天下者,荆、扬之君乎!”后来东吴又得中原降归之人,说寿春(今安徽寿县)下有童谣:“吴天子当上。”孙皓闻之喜之,以为“此天命也”,即车载其母亲妻子及后宫数千人,从牛渚(今安徽马鞍山采石矶)陆路道西上,说青盖将入洛阳,自己要去顺应天命。在前进途中遭遇大雪,道路不通,兵士都被甲持仗,上百人共同牵引一车,寒冻殆死。乃还。三年后,吴郡之地又说在地下挖掘出银子,长一尺,厚三分,银子上刻有年月字样,于是大赦,再改年号为天册。一年未毕,吴郡临平湖得以开通。这个湖自汉末以后,一直草秽雍塞。当地老人相传说:此湖塞,天下乱;此湖开,天下平。其时又在此湖边寻得一石函,函中有一块小石,青白色,长四寸,厚二寸余,上刻有“上作皇帝”字样,于是孙皓又改年,大赦。秋八月后,又有言历阳山石头文理成字,共二十个,说“楚九州渚,吴九州都,扬州士,作天子,四世治。”之后,吴兴阳羡山有空石,长达十余丈,名曰石室,其时人所上表奏称之为“大瑞”,于是孙皓遂派遣司徒董朝等到阳羡县,封禅国山。改明年为(天玺)元年,大赦,以协石文。

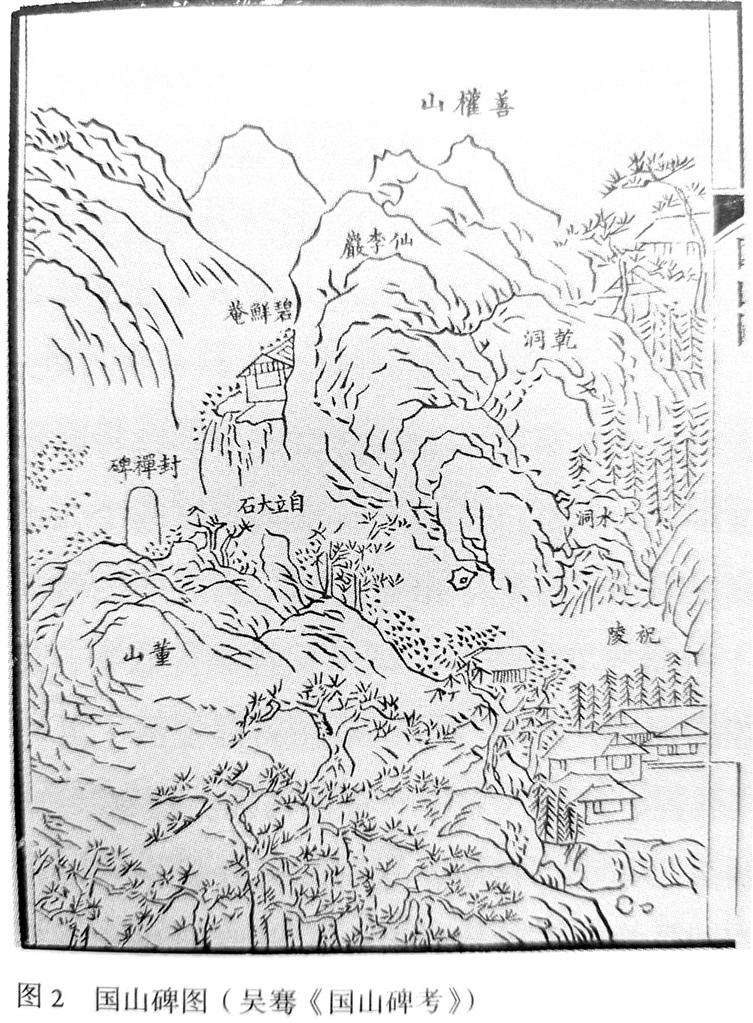

孙皓在天玺元年(公元276)封禅国山的石碑,现存于江苏宜兴张渚镇祝陵村国山顶上。据宜兴市文体广电旅游局编纂的《宜兴碑刻集》所载:该石碑高约230厘米,周长约340厘米。苏建书,殷政、何赦刻。在这块八百余字的碑文中,竟先后开列出近千项的所谓“祥瑞”清单,碑文的最后说:“今众瑞毕至,四表纳贡,幽荒百蛮,浮海慕化,九垓八埏,罔不补泽,率按典繇,宜先禅礼,纪勒天命。遂于吴兴国山之阴,告祭刊石,以对扬乾命,广报坤德,副慰天下喁喁之望焉。”

孙皓禅国山后五年,东吴被晋灭。对此宋朝欧阳修在《集古录·跋国山碑》中说:“孙皓天册元年禅于国山,改元天玺,因纪其所获瑞物,刊石于山阴。是岁晋咸宁元年,后五年,晋遂灭吴。以(孙)皓昏虐,其国将亡,以众瑞并出,不可胜数,后世之言禅瑞者,可以鉴矣。”

殷鉴不远,来者可追。后人哀之不鉴之,亦使后人而复哀后人也。史上孙皓以“祥瑞”之名禅国山,虽为政治闹剧而结束,而此后王朝更替演进,其间以所谓“祥瑞”谄上诈下者却是始终未能绝迹。