宋坤儒自己也没想到,他一个拍惯了酒瓶、豪车的广告导演,会拍一个注定赔钱的纪录片。

最初他踏进四川荣军院,只是拍一个公益广告,尽快完成工作。一名抗美援朝老兵站得最直、军装上挂满奖章,宋坤儒拍摄完才发现,他的腿是假腿。当宋坤儒跟着老人走进40多平方米的家,发现墙上挂着一张被折叠的合照,战友被他折了过去,一只手却搭在他的肩上。他的战友牺牲在了朝鲜。

“如果是我,要么撕两半,要么干脆不挂,我从没见过这种把照片折过去。是纪念,也是逃避心中的伤痛。”他很好奇。起初,他只是业余听故事,很少发问,老人慢慢说,他就慢慢听。但当素材像滚雪球一样越滚越大,他发现很多故事连家属都不知道,老兵对他打开话匣子,“有种托付终身的感觉”。

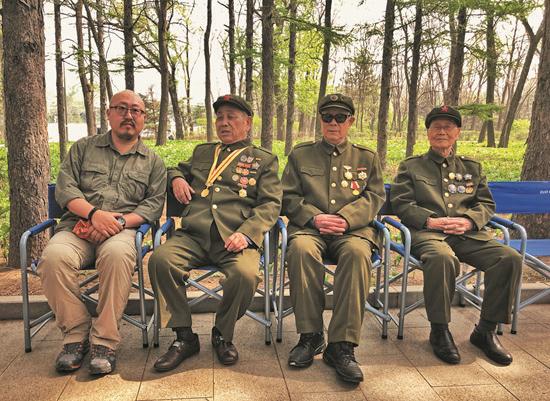

在朋友眼中,这位留着山羊胡子、“没心没肺”的中年男人,连着四年不挣钱,跑到全国各地的干休所、疗养院,坐在石阶上、病床前,“把自己当孙子”,耐心地把老人们折起的记忆展开、抚平,摊到大银幕上。

这些老兵年纪最小的86岁、年纪最大的98岁。一位老人说,“你来得正是好时候,你要是再晚来几天,我可能就没有了”。影片结尾,她的名字真的加了框。

他给影片取名《1950他们正年轻》,希望这些老兵的讲述能“戳到”当下年轻人。

“战争结束以后,我还存不存在?”

在宋坤儒的镜头里,有的老人侃侃而谈,有的老人选择沉默。90岁的王贯三曾是一名医疗员,面对镜头,他的嘴缓慢地张开又合上,长达10秒的沉默被保留到了影片里。

但讲到自己的职责时,老人突然激动起来。他想起自己会趴在伤员身上挡子弹,“我趴他身上能挡住机关炮吗?挡不住的!但是对他们的一个安慰嘛!”

92岁的刘素谦当时是一个“长得像周冬雨”的瘦小女孩,为了保护机密文件,曾经抱着文件从三楼跳下来,立了功。但在镜头前,她却怎么也想不起来这事儿,连进朝鲜的时间都忘了。

在女儿眼中,刘素谦很少讲战场上的事。从战场下来后,她就变身“女强人”,干过党委委员、工会主席、科长,就连上山下乡时期也是知青的带队指导员,“净替别人考虑了”。

去年5月,老人去世了。在生命最后的时光,她像回到年轻的时候,不敢看镜子,半夜惊醒,裤腰带一扎就想出门,嘴里念叨“部队要出发了”。

对大部分老兵来说,宋坤儒是第一次采访他们的人。70多年过去,他们身上抗美援朝的痕迹已经很难看出,奖章在孩子们的摆弄中丢了,老照片也被尘封在抽屉深处,刘素谦说,“照片留给我没有用,我还能活几年啊,早晚给撕了。”

文艺兵任红举和战友的照片里,4个小孩堆着笑脸,嘴咧到耳根。那时他17岁,像个小猴子一样好动。当时是在一个庙里宣布入朝名单,他跳上点名的人身后的条案,当听到自己的名字,“兴奋得几乎瘫在条几上”。

在镜头前,89岁的他像个孩子一样挥舞着双手,像是回到了17岁。

士兵们把年轻的身体全押在战争上。在防空洞里躲避轰炸,或者一动不动趴在雪地上执行任务时,他们也会闲聊,“战争结束以后,我还存不存在?”

宋坤儒也是把老兵们的话当作遗言来听,很少提问,多是倾听,“那种感觉,好像是死之前要把他这一生做的最有意义、有价值的事,告诉一个陌生人。”

“从朝鲜回来,每天都是赚的。”

宋坤儒在四川荣军院采访,看着伤残老兵一人一个轮椅,围在大榕树下聊天、吵嘴,脑子里冒出疑问,“他们在战场上不害怕吗?”

“不能想,一想腿都迈不动。”他们对死亡的恐惧体现在生理上。一位老兵讲自己第一次碰上炸弹,跳下车的时候发现腿软了,“还是要往前走”。战场上新发的衣服、罐头,他们马上就用,留不到第二天。

“活着干,死了算”,一位老兵牙齿都掉光,手不受控制地抖,但讲起自己十多岁在朝鲜,每天晚上拿刀潜入朝鲜的钟毛谷,眼里放光。他们知道国家7斤粮食才造一颗子弹,舍不得费子弹,直接拿刀。

“我采访的大部分老兵当时都是15岁到24岁之间,正是价值观形成的时候。”宋坤儒接触了这么多老兵,发现他们身上有着相似的平静和豁达,“他们觉得从朝鲜回来每天都是赚的”。宋坤儒形容战场是“更高级的锻炼”,当脱下军装,放下枪,生活里的苦都不算苦。

89岁的周有春是孤儿,参军前在上海的钟表店当学徒,当时他鼓动工会147个人参军,只有3个人活着回来,一个胳膊没了,一个腿没了,他是最完整的一个。

老人在镜头前说起这件事,嘴角颤抖得厉害,“我是在替战友活着”。从军队退休后,他就没闲过。拿了两个大专学位,哲学和无线电;学了三门外语,英语、德语和法语。他去涉外酒店扫过地、刷了6年马桶,在冰棍厂管过库房,在外贸公司的门卫室收发过信件。

现在他有糖尿病、冠心病,五节腰椎坏了三节,身体里有6根钉子和一块钢板,还因为肾癌摘掉了一个肾。但他很高兴自己耳朵不聋,思维也清晰,“我已经很幸运喽”。

“他要敢来,那我还干他!”

在拍摄刘素谦时,刘素谦突然什么也记不起来,但仍能一个音不跑地唱出“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”。她的战友碰巧是下一个接受采访,两人多年没见,两只皱巴巴的手攥在一起。就算不是一个军的战友,在拍摄间隙,老人们碰到一起,总会就谁的部队更英勇开玩笑,临走前还会互相敬礼。

这些镜头外的情感,宋坤儒无法全部装进影片。每当镜头转向手舞足蹈的任红举,画面就变得生动,因为他把故事讲得“特热闹”,讲逃命的经历还不忘开玩笑,“但其实你仔细去听每一个故事,你都会感觉到他热闹背后的悲伤。”他记得每一个牺牲战友的名字,把牺牲场景描述得像照片一样清晰,但镜头一合,停止讲述,老人就垂下头,耷拉下脸。

93岁的农民孙德山自己建了一个抗美援朝纪念馆。他从10多年前就开始筹备,靠种地、卖废品攒钱,把退伍补助都花在布置展馆上。

这个在自家院子里建的纪念馆,摆着地图、老物件和老照片。灯光、红毯一应俱全,抗美援朝时期的10名元帅、57名上将、177名中将、1360名少校的照片排列整齐,只不过他们背后是发霉的墙壁,头顶是破旧的塑料布。

孙德山节俭,时常去集市上淘没人要的旧相框,宁愿少吃一顿饭,也要多洗两张照片。家里人都反对,村里人喊他“孙疯子”,他也不吱声。

这两年,他终于被媒体看到,被送了20多面锦旗,家里厚厚一摞来自天南海北的报纸,都是关于他的报道。他上了央视的舞台,陈凯歌推着他的轮椅迎接观众的掌声,他黝黑皱缩的脸上笑出一朵花。但是他的屋子现在下雨还会漏水,展馆的照片常常被水浇湿。

宋坤儒好奇,如果中国老兵再碰见美国老兵,70多年后他们会对彼此说什么。他真的找到了一位参加过朝鲜战争的美国老兵,那位老兵说,如果现在碰到中国志愿军,他会拥抱对方,感叹在上帝的庇佑下我们都还活着。

他拿同样的问题问中国老兵,得到了更简短的答案,“他要敢来,那我还干他!”

宋坤儒希望这部影片,能把老兵们年轻时面对困难的勇气传递下去,“每个人的青春都有一场仗要打,从某种意义上讲,我们的一生都在和自己的生命轨迹做斗争。”

197653,是抗美援朝牺牲烈士的数量。影片票房达到这个数字的那天,位于全国各地的年轻观众打开手机定位,来了一张覆盖960万平方公里的大合照。橘黄色的荧光小点汇聚在一起,每个箭头都指向朝鲜半岛,把身体和灵魂安放在那里的老兵,永远年轻。 (中青报)