是日绿阴清昼,庭无杂宾,新茶初熟,尽阅所藏法书名画,恍然不知有身外事。昔东坡谓:静坐一日如两日。不知今日这适,当作几日也。

——文彭跋真赏斋藏《淳化阁帖》

1

陋居东北向,是鹅肫荡边经过拆迁后一览无遗的田野。

这一览无遗的所在,其间有个叫“沙泾里”的村庄,拆迁之前,村庄的名字就立在村口。还有一个平日无声无息、一到初一月半总能旺起香火的旧庙。好奇心曾诱使我近前查看,只见墙上赫然写着“水月庵”三个字。这一切都在提醒我,这里应该就是周围名贤“相与徘徊,眺望于白沙翠竹、波光云影间”的东沙泾、水月庵遗址。

这不由人不想起华夏、文徵明的一斋一帖和一画。

2

回到明朝,有个叫华夏的收藏家,从他的书斋一路向东到鹅肫荡畔,铺设起一条沙石小径,并自号东沙居士。而他的书斋,取了宋人米芾“平生真赏”之“真赏”二字,命名为“真赏斋”。

据《鹅湖华氏通四兴二支宗谱》记载:

“夏,字中甫,号东沙,国学生。师事阳明先生,有声南雍。遘疾辍业,建真赏斋以藏三代鼎彝、魏晋法书。本书有传。寿七十四,葬胶山。”

华夏(1494—1567),字中甫,号东沙,嗜好收藏。他用于收藏书画鼎彝的真赏斋内,收藏了钟繇《荐季直表》、王羲之《袁生帖》、虞永兴《汝南公主墓铭》、唐摹《万岁通天帖》、周穆王《坛山古刻》、蔡中郎《石经》残本,《黄庭》《乐毅》《洛神》诸帖及颜真卿、蔡襄、黄庭坚、赵孟頫等大家之笔,还有其他珍贵图书、金石器物,数以百计。这些藏品在今日看来,无一不是国宝。当时的吏部尚书、华盖殿大学士李东阳为华夏题写了“真赏斋”匾额。

从古至今,大概所有文人心中都藏有一个隐居避世的梦想。在华夏生活的时代,流行的趋势便是辟一间书屋,享闲隐之乐事。荡口与苏州接壤,鹅肫荡东西两岸分别连接苏州北桥和无锡荡口,真赏斋建在鹅肫荡边上,极大方便了华夏与吴中名贤的交往。因此,真赏斋对于华夏,与其说是避世之所,不如说是同道相聚之会所。又因为存放法书、古画、金石、典籍等无所不包的珍贵藏品,真赏斋更大程度上,是一间闻名于江南民间的博物馆,吸引着周边名士纷纷前往鉴赏。

文徵明在他的《真赏斋铭》里这样描述:

“真赏斋者,吾友华中父藏图书之室也。中父端靖喜学,尤喜古法书图画,古金石刻及鼎彝器物。家本温裕,葘畲(zī shē,指耕耘)所入可以裕欲,而于声色服用,一不留意。惟图史之癖,精鉴博识,得之心而寓于目。”

可以说,华夏和朋友们的斋中聚会,都是建立在鉴赏收藏的基础之上。吴中才子祝允明,为华夏书写前后《出师表》于其收藏的武侯图上。而年长华夏十六岁的文徵明,更是其一生的忘年之交。

那些年,文徵明携子常来常往于吴中、荡口,在真赏斋中与华夏焚香品茗、读书燕谈。他说:

“余雅同所好,岁辄过之。室庐靓深,度阁精好,燕谈之余,焚香设茗。手发所藏,玉轴锦幖,烂然溢目。”

文徵明之子文彭在《华氏阁帖合璧诸跋》里也说:

“余每造其真赏斋,必焚香盥手,尽出以阅,终日忘倦。盖余与中甫恭为书画友,每一见必各出所得所见,辄相较量。自谓不在海岳、仲永、巨济之下,所谓功名皆一戏,未觉负生平者也。”

文徵明为华夏撰《真赏斋铭》、著《东沙集》,嘉靖元年刻《真赏斋帖》三卷。也许,让鲜有志籍记载的华夏留名后世的,很大程度上就是因为文氏父子与一帖一画。

3

嘉靖元年(1522年),华夏即将迎来而立之年。为了给自己前半生的事业做一番注脚,他邀请好友文徵明、文彭父子钩摹,章简甫勒石,将其所藏魏晋法书经典钟繇《荐季直表》、王羲之《袁生帖》和唐摹《万岁通天帖》,制成了《真赏斋帖》三卷。这在文徵明年谱中亦有明确记载。

文徵明的名声,自不必说。而刻石的章简甫,承家学,精摹拓,也有着很深的书法造诣。当时的书家如祝允明、王宠等人的书迹,都是由章简甫镌刻上石,而其中又以文徵明最看重章简甫的镌刻。

摹勒、镌刻都是当时大家名手,《真赏斋帖》便以绝对上乘的质量,成为明代首屈一指的法帖,流传后世。华夏和他的真赏斋,也因此名噪一时。

这样的精品,后来却不幸遭火而毁,只有少量拓片在世,人称“火前本”。后另勒新石,谓之“火后本”,但“火后本”也是少见痕迹。清乾嘉年间,有心人士重新翻刻,称为“清刻本”。然而,这一版本也未能逃脱厄运,在某个特殊时期被人为损毁,仅剩八块残缺原石,另有三块佚失。清刻本《真赏斋帖》现存于惠山古镇华孝子祠。

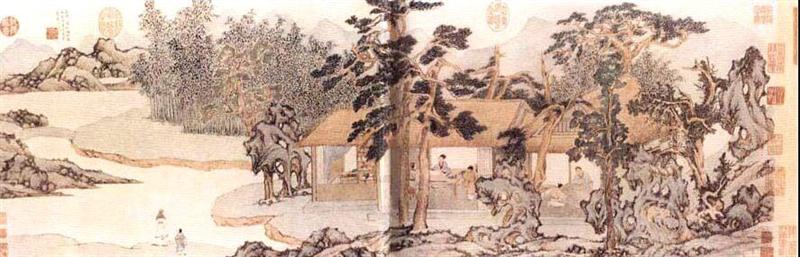

《真赏斋帖》代表了华夏收藏事业的巅峰。《真赏斋图》,则是他和友人回归生活的心境写照。

4

嘉靖二十八年(1549年),早已过了知天命年纪的收藏家华夏,打算要为自己作点人生记录了。

于是就有了年过八十的文徵明,为其书斋所作的《真赏斋图》,但这只是第一版。

文徵明在图卷后亲题真赏斋铭有叙。华夏的另一位好友,书法家、篆刻家、藏书家丰坊,也为此写下数千字的真赏斋赋并序。

三年后,如前文所述,真赏斋遭火劫,《真赏斋帖》原石被毁。又过了五年,也就是嘉靖三十六年(1557年),文徵明以八十八岁高龄,再次为真赏斋作画,那便是另一版的《真赏斋图》。

在当时的文人之间,流行请名家绘制“别业图”,都是呈现山水书斋和文人闲隐主题。文徵明的《真赏斋图》也一样,屋外山水林泉,斋中焚香品茗,这是当时文人贤士普遍向往的诗意生活。

真则心目俱洞,赏则神境双融。同样的题材,文徵明分别于八十、八十八两次作画,可见其与华夏之间的深厚情谊。

嘉靖二十八年本《真赏斋图》中,有茅屋三间——茶寮、收藏室和会客厅。客厅里,主人手握卷帙,与来客谈笑;茶房中书僮生火煮茶;收藏室书卷满架,桌案上摆放古琴。

就像文徵明曾孙、文彭孙文震亨,在他的代表作《长物志》里所说的那样——

“构一斗室相傍山斋,内设茶具。教一童专主茶役,以供长日清谈,寒宵兀坐。幽人首务,不可少废者。”

“琴为古乐,虽不能操,亦须壁悬一床。”

茶和古琴,一般都是象征隐居文人的身份;满藏的书架,则暗示主人的收藏趣味。相较于琴、茶这类文人生活的共同追求,收藏更是华夏的私人标签。所以到了嘉靖三十六年的《真赏斋图》,文徵明隐去了琴与茶,而让收藏的书籍图卷成为主角,另外书桌上还多了金石鼎彝之器,这是不是绘者要有意强调好友的收藏家身份呢?

5

相比《真赏斋帖》,《真赏斋图》则要幸运得多,流传路上竟未有重创,图绘和卷后的铭、赋一起,以非常完整的姿态,呈现给了世人。其中二十八年的《真赏斋图》,收藏于上海博物馆,图卷引首便是李东阳题隶书“真赏斋”三字,图末题有“嘉靖己酉秋,徴明为华君中甫写《真赏斋图》,时年八十”并钤“文徴明印”。三十六年的《真赏斋图》,收藏于中国国家博物馆,图中楷书题有“嘉靖丁巳,徴明为中甫华君写《真赏斋图》,时年八十有八”。

值得一提的是,在二十八年的《真赏斋图》后面,还有书法家、篆刻家、藏书家丰坊为华夏所作的长篇巨制《真赏斋赋》。在1549年文徵明第一次画真赏斋图之际,丰坊曾在华夏家中停留了较长时间,为其考证藏品并写下了《真赏斋赋》。在这篇《真赏斋赋》里,丰坊在陈述华夏收藏情况的同时,还花费了很大篇幅介绍华氏源流,指出华夏收藏的背后有一个以孝悌、仁义为传统美德的家族,这使华夏“志乎古而不同乎今”。丰坊的《真赏斋赋》是了解华夏藏品的重要资料。

史籍有关华夏的记载很少,《明清江苏文人年表》记录有华夏著《东沙集》,却不见流传。据传“真赏斋”在清咸丰年间毁于战乱,从此再无华夏真赏。但文献又确凿记载了苏州文家与无锡华家的亲密往来。文氏曾在华孝子祠修葺完成后,为《孝祖祠岁祀祝文》作《跋语》,同时也为华氏家族撰写了大量的碑铭、墓志,包括华夏父母、祖父母的墓铭,均为文徵明执笔。

文徵明、文彭父子和华夏的交往,在留存的文集和信札中可见一二。

“拙文比已稿就,未及修改。偶夺于他事,逸迹至今。再勤使人,益深惶恐。望尊慈更展一限,月半左侧课成,送龙泉处转上,不敢后也。嘉馈珍重,领次多感,但河豚不敢尝耳。征明顿首中甫契家。初七日。”——文徵明集·致华夏信选。

“彭顿首书奉东沙契兄先生侍史。奉别以来,几易寒暑,思念之心未尝少置。追想嵩序,足下今年政七十邪?且闻有弄璋之庆,所谓无官一身轻,有子万事足,乐当何如。……询知动静安好,深慰远怀。近日此间一友用钱二百收得柳公权书兰亭诗,……亦可以见天地奇物流传无间,但有造化者乃得之也。盛使一面即归,诸不能一一。若余溪家有人入京,不惜片楮,以慰悬悬。切恳切恳。六月廿日彭顿首。”——文彭致华夏信札选。

6

文徵明在《真赏斋铭》中说:“江南收藏之家,岂无富于君者?然而真赝杂出,精驳间存,不过夸视文物,取悦俗目耳。”“江东巨眼”华夏和他的真赏斋已消失在历史的长河里,也许终将彻底消失在荡口人的记忆里。但坚守“初心”为“真赏”,是华夏和他的友人留给后人的精神遗泽,能让我们借以回到那个一眼望不穿的地方、那个繁华璀璨的时代,去看那些依然鲜活的面孔。和华夏密切相关的《真赏斋帖》和《真赏斋图》,是生长于天地间的,长久的生命。