文旅热潮正席卷全国,无锡各大景点在网络接力走红,网友挖掘的无锡特色游览攻略热度持续上升,江南文化相关元素流量增长可观。近日,网友秋若枫整理了一段无锡旧书史料:105年前,第一本系统介绍无锡的导游刊物《无锡指南》诞生,当时已经成为向全国乃至世界展示城市魅力的重要窗口。作为“百年工商名城”,无锡文旅市场早在民国时期就已初现蓬勃姿态。

中山先生为《无锡指南》题名

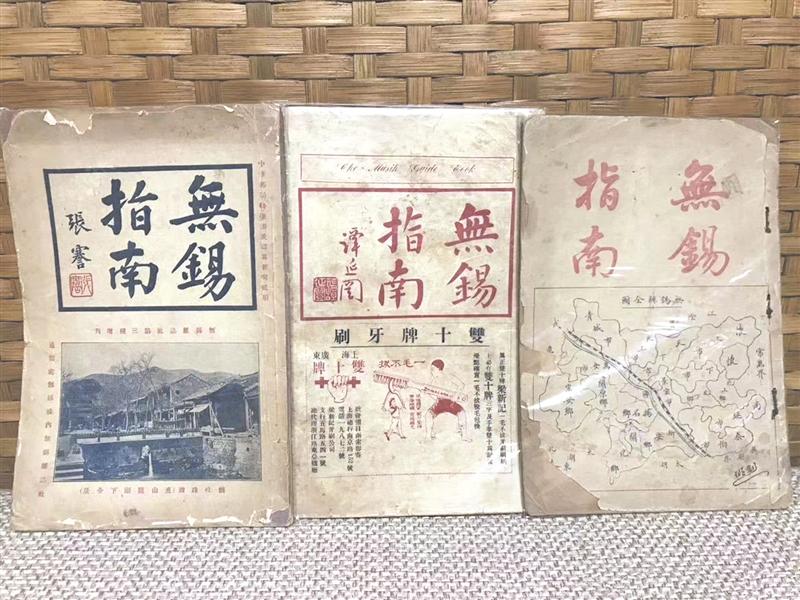

《无锡指南》初版于1919年7月,书中关于无锡的导览分地图风景、沿革形势、交通、食宿游览、名胜、古迹等13个专栏。到20世纪20年代,鉴于来锡旅行的东西洋人增多,杂志特别增加了英文、日文说明。民国时期,无锡已被誉为“模范县”,又因地理位置优越,成为备受国人青睐的旅游城市。清末沪宁铁路开通,无锡站作为中枢站,成为甲等站,并凭借山水文化、江南文脉、运河文化深厚底蕴,以及较早的公共花园建设,让城市吸引力与吸金力在沪宁线上崭露头角。

孙中山先生为《无锡指南》题写书名,使其名气大幅提升,创办者薛明剑由此开始遍邀名人为杂志题签(为书籍、卷册封面题写的标签)、题诗。国学大师钱基博于1927年7月为之作序。其余参与《无锡指南》的编撰者、校正的,都是无锡城大名鼎鼎的人物:荣鄂生、荣德生、杨翰西、孙鹤卿等共计40余人。1924年,《无锡指南》曾获江苏第三届地方物品展览会颁发的奖状和奖章。

“变”与“不变”中的无锡名胜

杂志图文并茂地展示所收录的景点,百年来,其中的名胜古迹仍然是无锡人文魅力的代表。《无锡指南》记录了百年前鼋头渚的横云石壁,现已为江苏省不可移动文物。1891年,无锡县令廖纶与友人乘船来到这里,见此情此景,于是题写了“横云”和“包孕吴越”六字,寓意太湖像母亲般地孕育着这一带的百姓。今年樱花季,中国外交部部长助理、发言人华春莹在Twitter平台发文,点赞无锡太湖鼋头渚景区的自然风光。

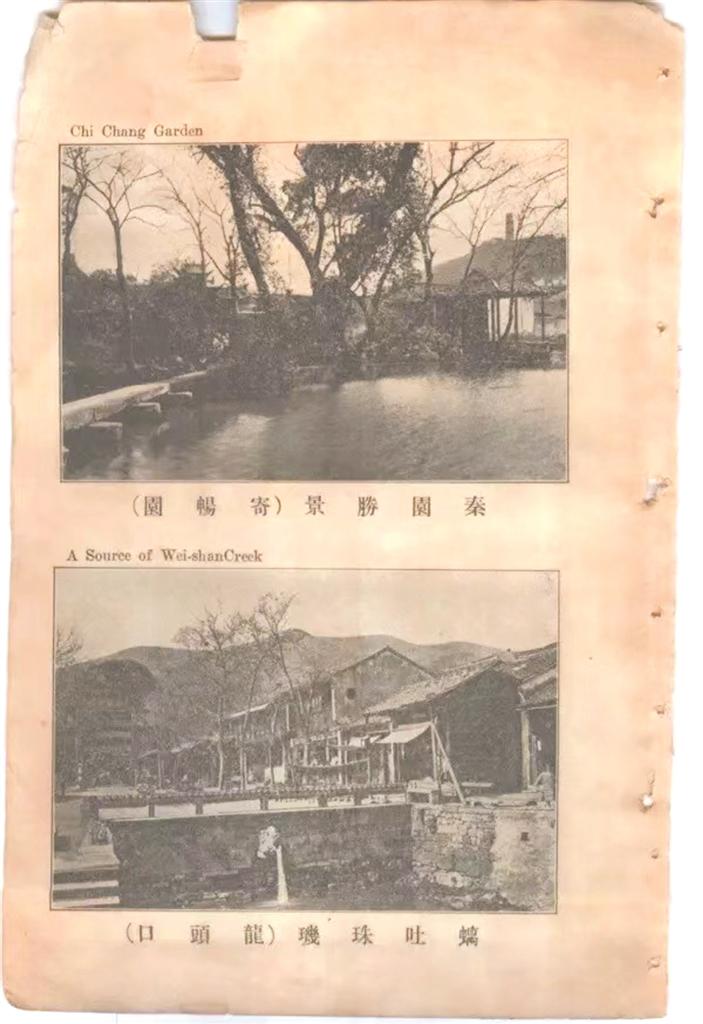

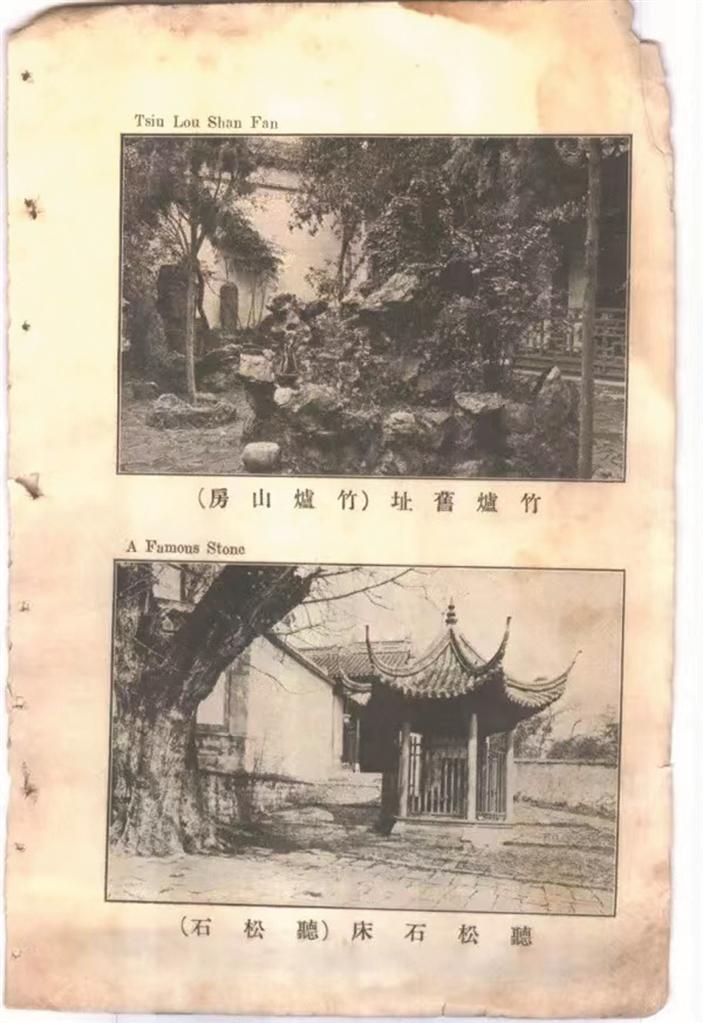

老无锡每逢雨季,必去“游大水”的春申涧,今年春天提前在网络走红。网友将春申涧仲春花开的场景,形容为无锡人自己的“莫奈花园”。《无锡指南》除将春申涧(又名黄公涧)的“春申瀑布”列为一景之外,还收录了惠山古镇景区“二泉名胜”“秦园胜景”“听松石床”“竹墟旧址”等景色,如今在景区,仍然可见与百年前几乎别无二致的古韵。

世界文化遗产大运河穿无锡城而过,在大运河中矗立2400多年的黄埠墩,呈现在《无锡指南》中的图像,与我们现在看到的景观有较大差异。在民国年间的1921年,黄埠墩突发火情遭到焚烧,按照相似形制重建后,1958年又因建筑破旧拆除重修。黄埠墩得名与春申涧相似,都与春申君黄歇有关。相传春申君在此疏浚芙蓉湖,它因此得名“黄埠墩”,曾经见证了无锡为中国四大米市之一的漕运盛况,现已成为全国重点文物保护单位。

作为后起之秀的《无锡杂志》

《无锡指南》受到市场热捧后,薛明剑、李钟瑞夫妇等人又于民国十二年(1923)创办无锡杂志社,编撰《无锡杂志》,在全国范围颇有影响。上海《申报》称《无锡杂志》“内容丰富,于地方市政教育实业多裨益。”;香港文学研究社社刊认为《无锡杂志》“洵为雅俗共赏之出版物,凡我同学允宜人手一篇。”

《无锡杂志》和《无锡指南》,为后人解读民国时期无锡社会风貌、人文历史留下了重要史料,也足以印证在无锡这一百余年发展历程中,文化与经济发展相辅相成,人文经济学的百年实践在无锡熠熠生辉。

(孙妍雯)