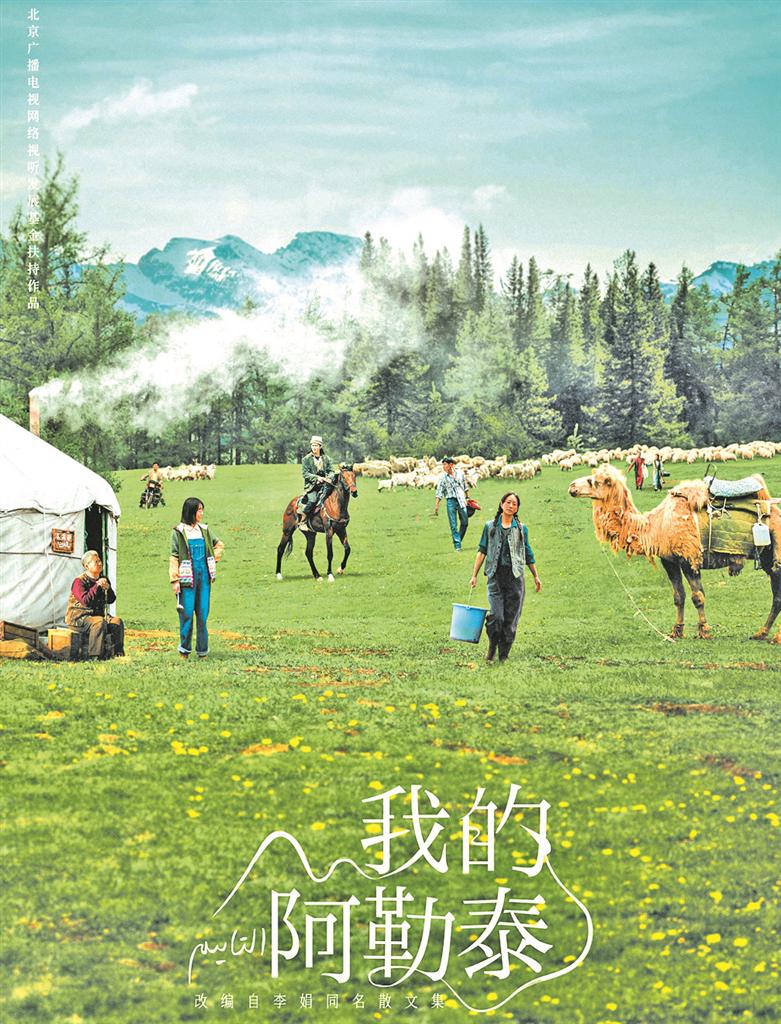

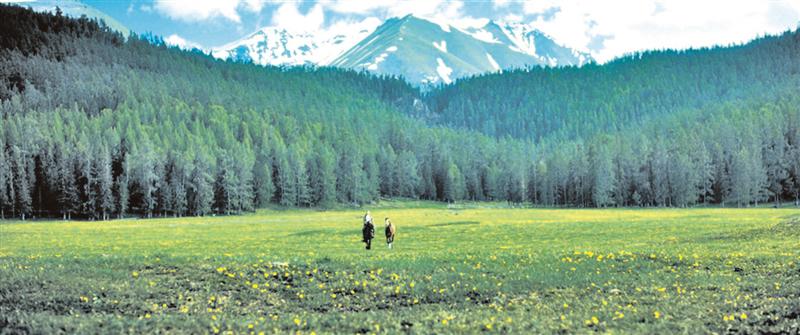

直入云端的雪山、茂密的森林、成群结队的羊、肆意奔跑的马……明净纯粹的生命力透过影像画面跃然而出。

5月7日,电视剧《我的阿勒泰》在CCTV-1黄金档播出,并于爱奇艺同步上线网播。该剧改编自作家李娟的同名散文集,以生长在新疆阿勒泰地区的汉族少女李文秀和开小卖部的母亲张凤侠的生活轨迹为主线,生动讲述了她们与当地哈萨克族牧民相处过程中,逐渐发现自然之美、心灵之美的故事。通过质朴疗愈的影像、轻喜的故事风格,剧集用8集微短剧的体量向观众表达民族交融下的普通人敬畏自然、找寻真我的内涵。

全新视听展现北疆风土人情

《我的阿勒泰》在新疆阿勒泰地区取景拍摄,当地如诗如画的自然风光成为这部作品的独特标签。央视新闻联播报道:剧集《我的阿勒泰》真实再现牧场上“人与自然和谐共处,新疆各族人民交往交融,守望相助。风格质朴清新,人物鲜活,生活气息浓郁”。

导演滕丛丛曾执导过电影《送我上青云》,《我的阿勒泰》是她执导的第一部剧集。提起拍摄这部剧的初衷,滕丛丛表示:“广袤的中国土地上有各式各样的故事发生,有很多精彩的题材可以去开发,这是创作者应有的责任和担当。时代一直在往前走,有时观众的思想甚至会走在创作者前面,我们应该走得稍微比观众远一点。”

对于这次拍摄,演员马伊琍感叹道:“在阿勒泰的两个月像做了一场美梦,希望大家有机会都可以远离尘嚣,去那边做梦。”

为了真实呈现阿勒泰的自然风光和真实风貌,《我的阿勒泰》采用4K超高清拍摄、HDR监看控制画面曝光与色彩、杜比全景声音效设计。摄影指导刘懿增介绍:“新疆有很多美景是无法用镜头去涵盖的,但在4K画质下能够最大程度还原真实,也能捕捉到演员眼中含泪等细腻的情绪,以及亮部、暗部的画面差异等。”

不仅如此,《我的阿勒泰》的音乐也展现出强烈的民族融合风格,让流淌的旋律与美丽的风景共同为观众编织一段独特的阿勒泰记忆。作曲高小阳是土生土长的新疆人:“音乐主题的前半部分是典型的电影音乐的旋律,温暖坚定,后半部分是哈萨克特点的回旋式旋律。剧集呈现了一个新疆人想说的关于新疆的一切,希望观众能够在剧中体味到这种力量。”

散文改编剧的首度尝试

《我的阿勒泰》根据新疆作家李娟的同名散文集改编。作为一部长销十余年的经典散文作品,《我的阿勒泰》自影视化以来备受各界关注:它是首部将散文改编成电视剧的作品;首部入围戛纳电视剧节的长篇华语剧集;首部登陆央视综合频道黄金档的网络剧作品;北京国际电影节史上第一部展映的剧集作品……

朴实、明亮、治愈、清新、幽默,是李娟创作风格的关键词。在这部作品中,李娟用诗歌一样的语言讲故事,又用讲故事的形式写散文,写出了北疆大自然的秀丽,也写出了生活的静谧。文字诗意、直白、宽广、绵长,即使未曾亲身游历,也早已在心里留下了印记,吸引读者为之深深共情。

近年来,影视行业文学IP改编已成创作常态,“文学之美”成为当下影视作品艺术性的重要支撑。越来越多的影视创作者借鉴文学的叙事手法和创意策略,除了小说及纪实文学之外,他们也把改编对象瞄准了散文这一文体。

散文作为一种古老的文学形式,在我国有着悠久的历史和传统,它用优美的文字带给人深刻的思想启迪,被广泛应用于文学领域。国内不少优秀的散文作品被改编成影视作品,如电影《人在囧途》改编自马伯庸的散文。此前,电影《永生羊》也是根据新疆作家叶尔克西·胡尔曼别克的同名散文改编而成。

“从这些影视作品中,我们可以看到散文对影视的影响是深远而持久的。”5月6日,凭借《横平竖直》获电影华表奖最佳新人编剧奖的新疆职业编剧崔民说,“这些由优秀散文作品改编的影视作品之所以打动人,主要是因为它们延续了散文原著中出彩的精神内核:语言优美细腻,故事及情绪饱满,能给予观众强烈的共情力,而感染力和共情力恰恰是目前影视剧最需要的。这些散文作品转化为影视表达,除了形式上的变化,更是理念上的变化。它们在艺术和市场间作出了正确的平衡,也促进了文学创作与电影创作的深度融合。”

天山电影制片厂编剧、作家萧云表达了同样的看法:“把散文改编成影视作品,在我国影视界已成为独特的创作形式,为影视作品带来丰富的创作元素。导演借鉴散文中的艺术手法和表现方式,为影片注入更加细腻的情感和深刻的思想。”萧云认为,散文也好,影视也罢,其实都是相通的。但散文作品改编成影视剧不是一个简单的照搬过程。在她看来,文学和影视终究还是两个门类,语境是不一样的,需要编剧把这些散文作品吃透,去酝酿,去再创作。

(综合整理自CCTV电视剧、新疆日报、羊城晚报,图片来自剧方公开物料)