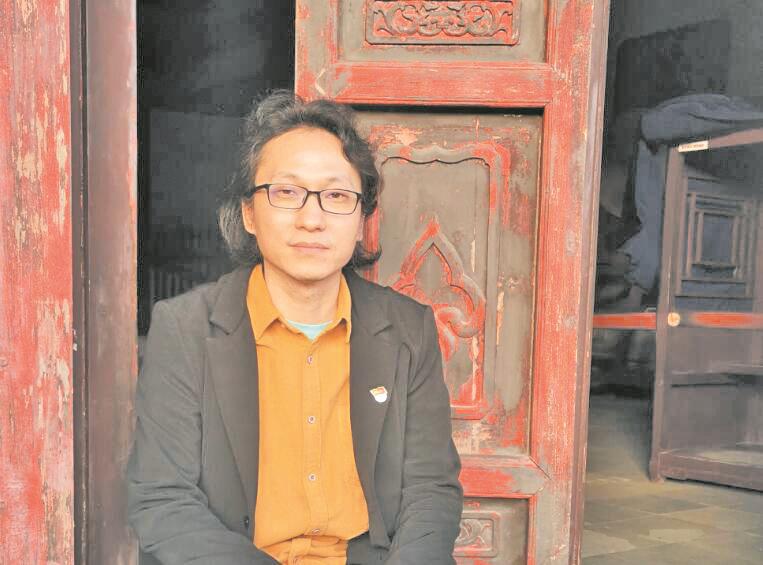

本期访谈作家 殷国新

笔名凌鱼,1980年出生于宜兴官林,现任职于无锡市文联,无锡市作协副主席,中国作家协会会员。2003年开始发表作品,主要为小说和散文,已出版有长篇小说《红线青衣》、小说集《对岸》、散文集《记忆碎片》。

“无论哪种类型作品,都需要跟个体有关,无锡话称之‘搭界’,不搭界则无好作品。”殷国新是典型的“80后”,青少年时深受王小波、王安忆、王朔、毕飞宇等当代文学家作品影响,亲历着文字载体、传播样式带来的变化,充分理解个中趋势,“人们的阅读习惯在变、文学在变,通俗文学积淀之后也会成为经典文学。”

何为搭界?“作品中应见自我、见社会”

殷国新出生在宜兴官林镇滆湖边一个渔家小村,父母先是渔民后养鱼,常年漂在湖上,他的散文集《记忆碎片》就写满了与他童年、青年生活搭界的丰富场景。“其中涉及的人物出现频次最高的是带我长大的奶奶”,在他的笔端,视力不佳的奶奶喜欢听戏,少不经事、活泼好动的他在听戏的地方坐不住,由此祖孙俩之间发生“斗智斗勇”的趣事。另一部分着重展现的是家乡风土人情:红白喜事在家办酒,借桌子、请厨师热热闹闹;水上人家独有的一年三次的祭祖,母亲把祭祖后的猪头肉制成美味猪头糕;禁捕期来时,男劳力上岸闲聚喝酒,女人们在家缝补渔网,需要修补木船了,先把船翻个底朝天,再细细上桐油灰……

“《太湖》杂志上曾刊发过我的一篇创作感言,大抵的意思是文学创作者其实无时无刻不在自我寻根、自我安慰、自我向往——我们看到众多文学作品中的内容离不开作者本身,特别是作者的故乡。”殷国新介绍,《记忆碎片》不经意间展现了诸多于己相关的搭界元素,可以算是在读者视野中兼具延展性、伸缩性的一个,“看似写的都和我个人相关,但同时写出江南水乡的风貌、我记忆中人性美好的东西,它就立体起来有了社会性,不仅属于我自己,也属于了读者。”

强调氛围,建议无锡专设文学创作院校

殷国新1998年考入江南大学汉语言文学专业,2007年考入无锡市文联。他直言,他所获得的文学营养都来自于大无锡,“这座城市温暖、辨识度高,我对无锡有天然的热情,二十多年来的生活圈就没有离开过无锡”。在他的眼中,无锡更有一种独特性足令世人瞩目、乡梓自豪:“这里不缺人才,也不缺人才冒出来,但无锡的人才不是‘抱团’而起,往往是单打独斗,先默默无闻,而后一鸣惊人。不仅仅是文学方面,你看很多行业出自无锡的顶尖人才都是如此。”

“基于此,我给无锡文学、文化事业发展提个建议是,无锡需要一个专业培养文学创作者的院校或者机构。”殷国新进一步解释说,“我们通常理解大学就已有中文、文学方面的专业,但这些专业以基本的理论学习为主,与文学创作还是有差异的。当下的现状是喜欢纯文学的创作者在减少,我们需要解决一些年轻文学爱好者、工作者的归属感,建立创作机构、创造文学氛围来感染他们、扶持他们。”

文艺相通,短篇小说集《写生》待推出

初见殷国新,仅就形象而言,更似一位绘画艺术家。对此,他毫不掩饰对绘画的喜爱,并详述绘画与文学这两种艺术形式在一个人身上可以相通。“我曾在无锡市美术家协会驻会工作过六七年,学习绘画,爱上绘画。”他介绍所得感悟,“绘画是注重写实画面感的,与文字的描述想象形成互补,当我对绘画艺术有了深入了解,在作品中描摹人物、叙事传情时不知不觉就在脑海里把它可视化,可以更加细致和自由地一点点用文字把画幅打开给读者看,这已经成为我写作的一种风格。”

展望接下来的创作计划,殷国新自哂尽管已获得过太湖文学奖、“紫金优青”等奖项,但个性中相对闲散的因素使得他上到文学道路以来作品数量不多。目前,首先准备推出的是短篇小说集《写生》,“因为工作原因,这些年接触了艺术圈,艺术家、艺术故事都很值得一写,大概有二十多篇集在一起”。其次是构思一两个长篇小说,有一个大致定名为《三个门》。带着这种不是为创作而创作的心态,他给自己未来的文学生涯打打气:“传播载体的变化影响着阅读习惯,不可否认纯文学发展是遇到了瓶颈,但作者如果在书写斑斓人生的同时穷其一生努力寻找自己的精神世界,不用担心作品没有社会性。”

(晚报记者 何白)