电影的本质是造梦。陈思诚深谙其道。电影《解密》中,他用10个梦境串联故事,建构天马行空的想象空间。复杂的密码、瑰丽的场景与莫测的人物命运交叠在一起,探索着虚拟与现实、个体与时代、家与国的关联。

日前,改编自茅盾文学奖获得者麦家的同名小说的电影《解密》正式公映。故事背景设置在20世纪40年代至60年代,极具数学天赋的容金珍从一名身世孤零的孩子逐渐成长为党的隐蔽战线的奋斗者。他以天赋异禀破译密码,在时代风雷中,渐渐懂得何为“家”、何为“国”,以智慧捍卫国家和人民的安全。

作家留白之处,恰是电影人的用武之地

作家麦家曾说:“《解密》占据了我精神最敏感、最柔软、最秘密的地方,我不可能写出第二部像这样的小说。”《解密》上映时,陈思诚成为导演刚好十年。作为个人生涯节点性的一部作品,他坦言,执导筒十年,他还是头一回在创作中与文学在一起,“我站在了巨人的肩膀上进行二度创作”。

无论是原著作者用一连串独特性语词描述他的珍视,抑或导演第一次用他的影像牵手文学,背后都指向了原小说的影视化之难。文学可以不疾不徐走进人物的内心世界。小说里,容金珍的人生就像苦行僧一般的逆旅。他的举步维艰与所处的困境,字里行间可晦涩可幽深,但电影需要在两个多小时里通过视听语言将世事与人心具象化。

在中国文艺评论家协会副主席尹鸿看来,“《解密》不仅是一个山重水复疑无路的谍战故事,同时是一个命运坎坷、与众不同的人物传奇史。如果说人人都是独特的密码的话,容金珍就属于常人难以解封的‘绝密’密码”。麦家写了11年,数易其稿。解开容金珍的密码,是陈思诚首先需要破解的。

另一层需要破译的,则是从文字到影像的转码。小说写到容金珍通过梦境来破译密码时,并未具体展开梦的场景。作家留白之处,恰是电影人的用武之地。

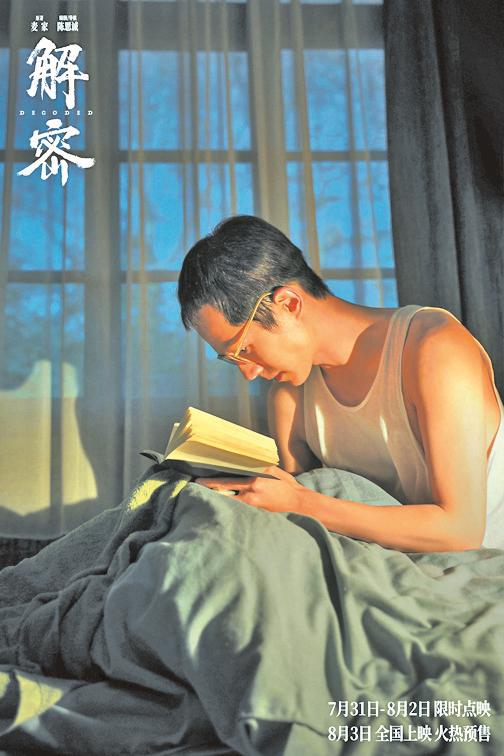

为搞明白解密过程,陈思诚请来科学顾问、数学顾问、历史顾问为剧组上课,告诉他们密码到底是什么,世界密码史又对人类产生了哪些影响。最终,创作者将答案悉数藏入容金珍的梦境。解“紫密”时,梦里有谷仓麦田,有灯塔和摩天轮,摩天轮的每一次转动如同密码的一步玄机;解“黑密”时,红色沙滩与搁浅的巨型海象冲击视觉,一旦涉足巨型的迷宫方阵,那尽头又是陷阱与悬崖……他还全程使用IMAX特制拍摄,花重金购得披头士乐队音乐作品在亚洲地区的首次授权,将具有反战意识的经典歌曲《我是海象》融入容金珍的梦境……

“梦是这部电影创作的一个重要抓手。”陈思诚说,这也是电影能制造出的亦真亦幻、瑰丽又细腻的离场感,是激发观众走进影院、进行不可替代性消费的重要奥义。

经由个人的情感,理解“国家国家,先国后家”

走过十年导演路,《解密》里浓缩着陈思诚过往类型片的风格、经验。比如极尽可能地留存了他对悬疑、谍战、传记、奇幻、推理等不同商业风格的杂糅。他坦陈,之前十年自己创作的电影都比较类型化,类型化既让他清楚地知道自己想要完成怎样的作品,但也从某种程度上会束缚表达。新片里,梦境的营造不仅释放了想象力的驰骋,更为他搭建了探入人心情感深处的桥梁。

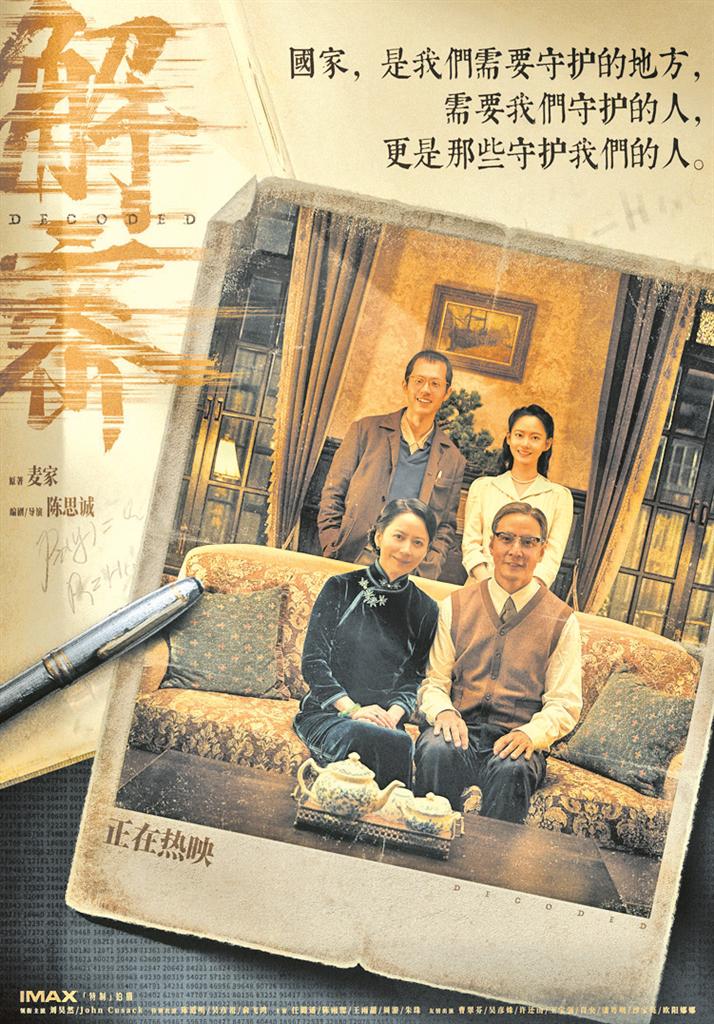

故事里的容金珍从伶仃一人到被大学校长小黎黎带回家抚养长大,在大学里与希伊斯建立亦师亦友的关系,又因非凡天分被招募进701,与老郑、小梅结缘……假如说主角一生情感的轨迹是故事明线,那么从个体到家、从小家到国家,从人的情感探讨“国”与“家”,便是电影人的核心表达。

儿时的容金珍被困在一个破败的大家族院落里,出身造就了孤僻的性格。这个孤独却又灵感迸发的生命,第一次感受到家,是小黎黎一家给予的。初入家门,自小飘零的孩子捧起大碗喝茶,为了不让他尴尬,优雅的校长夫人和女儿都用大碗喝茶。多年后,世事沧桑,唯餐桌上端起大碗喝茶的家人不变。在陈思诚看来,“正是因为这个小家庭赋予了容金珍温暖,他才更能体会到701的战友、老郑、小梅这些人对他的关爱,再进而升华到国家的概念,这是一个逐步渐进的过程”。这也是为什么,影片里有句台词“国家国家,先国后家”。

事实上,片中闪回过几次对“国家”概念的不同解读。容金珍童年时,小黎黎用甲骨文的“国”与“家”阐释;当他长大后,希伊斯也谈过他对国家的理解。影片尾声,在漫长的岁月后,容金珍说,还是校长说得更好:是因为这个国家不仅有守护我们的人,更有需要我们守护的人。

“容金珍人物是虚构的,但当我们走进历史,与国防事业中那些隐蔽战线的退役工作人员交流,你会发现,那些都是真的。”他们是隐蔽战线无数英雄的集结和化身,“这些人是值得去歌颂的”。陈思诚说。

(文汇报,图片来自片方公开物料)