上世纪60年代。直街上的惠山聚丰园饭店早上卖阳春面,中午供应饭菜,晚市形式上在营业,实际上客人很少。这里地处风景区,遇上刮风下雨,一到黄昏,街上空无一人,坊间说,鬼都捉得出来。

饭店中午供应不多几种老酒,以黄酒和粮食白酒为主。考虑到卖酒利润薄,划不来,饭店就将中午的卖酒业务,让给惠山合作烟酒店,由烟酒店派员工每天来饭店经营卖酒。

每天中午,挑着担子到惠山聚丰园卖酒的是一个中年妇女。花白的短发,瘦瘦的身材,脸上已有皱纹。店里人都喊她顾阿姨。

顾阿姨总是挑着担子提前10分钟来到饭店,她系好带来的饭单,把担子里的酒一瓶一瓶放到柜子里,打扫卫生,做好营业前的准备工作。她长年戴着一副镜脚折断、镜片模糊的旧眼镜。

日子久了大家知道,卖酒女人不曾生育过,家中一儿一女都是领养的。儿子在上技校,女儿就读于附近的惠山初中。顾阿姨的丈夫是银行职员,家底不薄,祖上是惠山街上的大户人家。她家就住在直街上,进门有个小天井,种些花花草草。

有时候,人们看到顾阿姨上初中的女儿中午来送饭,把一只中号的白搪瓷杯,递给顾阿姨,打开盖子,白饭上铺的常是蔬菜,有时还是隔夜剩下的。女儿已长得很高了,比妈还高出半个头,站在酒柜前母女俩简单说完几句家常,女儿就不声不响地离开了。

有一天中午,一位风度翩翩、脸色红润的中年男人来找顾阿姨,说是要拿一把钥匙。男人在酒柜前停留片刻就匆匆而去。后来有人问顾阿姨来人是谁,顾说是我家老头子。大家都有些意外,那位风度翩翩、文质彬彬的丈夫,与系着饭单的黄脸女人顾阿姨相差实在太大了。

说起丈夫,顾阿姨说,別看他气色好,其实是患有高血压病,吃药已多年,未见好转。周先生业余爱好书画,尤长篆刻。

没多久,顾阿姨说,丈夫周先生的高血压病越来越重,医生建议长期休息,单位领导已同意他提前病退。

周先生退休后,有一天特地来饭店,向大家客气地打招呼,对饭店多年对他妻子的关照表示感谢。周先生的脸色红堂堂的,神情焕发,看不出是病人。

顾阿姨儿子技校毕业后,分配到一家工厂工作,不久就听说结婚了。小伙子中等身材,长得清秀,白皮肤,谦逊和文质彬彬的气质,与其父周先生有几分相像,虽然父子之间并无血缘关系。

过了一段时间,人们看到,原来闭门不出的周先生和新婚的儿媳妇一起到街上和公园散步。这本来没有什么稀奇,但是没有多久,这一幕就成了惠山街上一道引人注目的风景。

新媳妇长得娇小秀气,周先生得体而大方,两个人走到一起,谈笑风生,从容自然,如春风拂面,给人一种舒服美好的感觉。同时,又不禁使人隐隐产生一丝暧昧的想法。

惠山街上的街坊邻居,都是相对传统守旧的,对周先生每天傍晚携媳妇一起散步聊天,总觉得不那么合乎情理。

有闲人不免问卖酒女人,怎么看不到你家儿子与媳妇出来散步。顾阿姨表示,散步的事情我管不了,他们高兴怎样就怎样。

日子就这么如流水般的过去。惠山街上的新鲜事并不多。即使此刻是新鲜的,过了若干日子就不新鲜了。卖酒女人仍旧卖酒,散步逛街的还是散步逛街。对于喜欢美食的人来说,遗憾的是惠山街上很有名气的“大眼镜脆鳝”吃不到了,大眼镜朱全根已从惠山聚丰园退休了。

岁月的脚步不快不慢,过了1965年的春节,离立春不远了。园林里的早梅,性急地在枝头上染起星星点点的花蕾。

一天中午,周先生来找上班的妻子,顺便透露了一个消息,无锡著名画家诸健秋去世了。周先生与诸健秋是多年的同道好友,自然很关注这个消息。诸健秋是因高血压脑溢血而离世的,周先生对此尤其在意。

几天后的上午,一队声势不小的出殡队伍从惠山街上浩浩荡荡经过,人们看到周先生也行走在飘着黄色经幡的队伍中,悲戚地为老友送行。

据卖酒女人说,周先生参加追悼会回家后茶饭不思,精神上压力很大,因为他患的是跟诸健秋先生同样的毛病。

几天以后,卖酒女人慌慌张张、哭泣着来饭店,告诉大家,昨天晚上,老伴周先生因突发脑溢血抢救不及,去世了。

接下来几天,饭店中午的酒柜前,换了一个比顾阿姨年轻一些的女人。没有顾阿姨的店堂好像少了些什么,又实在并没有少什么。真要说少,就是少了顾阿姨的噔噔噔的脚步声。

过了几天,顾阿姨出现了,回到饭店的酒柜。她头发上插着黄花,说话的声音低了不少。

街上游客越来越多,春光越来越浓醇。惠山的旅游旺季到来了。

云生麻子

云生麻子姓张,麻子是他的绰号。细看他圆脸上,确有几颗麻点。他对这绰号习惯了,并无反感。

上世纪四十年代,云生麻子在惠山山门里开了一爿名为“聚乐园”的小饭店,由夫妻两人经营,两个孩子大了就做做帮工。店虽小,生意还不错,属于“小景致”。顾客除游客外大多是附近的熟客,包括习惯喝下午酒的山民。老吃客都是冲着他的认真和公道,菜做得可口,不马虎。他信奉和气生财,加上他老婆是外向型的性格,对客人殷勤、客气,足以让每个客人心暖意足,心甘情愿当回头客。

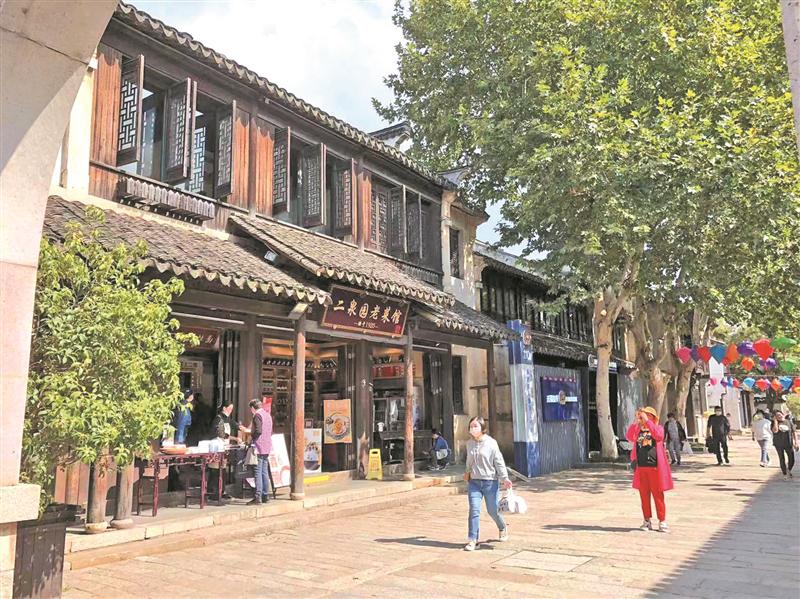

上世纪五十年代的对私改造,把原先惠山街上的小饭店,包括云生麻子的“聚乐园”、朱秉心的“二泉园”,以及另外几个业主袁永根、金宝珠、殷阿洪的小饭店一起并成了一家“惠山聚丰园菜馆”。

凡公私合营企业,都配备有私方负责人。云生麻子就当上了私方主任。实际上还是干他的本行,烧菜。

五十多岁的云生麻子,拖着一副略显臃肿的身体,围着一条油腻腻的饭单,在厨房里忙碌。他的动作有些拖沓,也不是那么整洁,但做生活绝对认真。他在煤炉上掌勺,烧菜水平不错,在熟悉的顾客心目中,是可信赖的。

在厨房忙完了,有些空闲,他就踱着悠悠的八字步走出厨房到外面店堂里,看街景,看来来往往的客人,遇上熟人,就“今天天气如何……”聊上半句,算是打招呼,仍像他当小老板时那样,把这作为一种休息,一种调剂。

云生麻子性格内向,整天没有几句话。他一说话就有些结巴,脸涨得通红,他索性少开口。

云生麻子擅长的是小饭店里面向大众的菜肴,经济,实惠,汤芡重,口味浓,红烧的居多。他把很普通的原料,不值钱的边角剩料,加工烹调成客人喜欢的美味。他的客人都是普通老百姓。在当小老板时他就摸准了客人的心理和口味要求,尽力把档次不高的菜肴做得更好些、更受欢迎些。有些老顾客点名要吃他烧的菜。问为什么?吃惯了。

饭店职工也经常吃他烧的菜。职工中午的饭菜是分工由他负责烧的。当时店里常把去掉净肉后的鱼头鱼尾,拿来开职工的饭菜,这些不管是青鱼、草鱼还是鲢鱼的头尾,在他的手艺下,会出现人人称赞的美味。他的烧法与众不同。为了让菜肴入味,一般炒和烧的菜都要求尽量少放水,紧汁,使味道更浓。云生麻子却反其道而行之。烧鱼时用葱姜热油炝锅后,随同鱼块、调料一起要加进不少水,那些水差不多把原料淹没,接着用大火煮。他的红烧鱼中糖放得很少。这做法与无锡传统的地方名菜“老烧鱼”完全不同。他说,烧鱼时水放得多,可以使鱼肉更活络,鱼的味道充分地笃出来;少放糖是为了突出咸鲜味,更下饭。

吃他的红烧头尾总会感到特别的风味,汤汁虽略多,但因为笃的时间长,味道醇厚、鲜美,肉嫩。他烧的蔬菜也很入味,因为煸得透。

饭店下午出售点心时,顺带在“山头”上卖些下酒的便菜,都是很简单和廉价的,如红烧猪头肉、红烧鱼子、红烧鱼头,用五香料烧的素同肠、素鸡以及肉酿面筋之类。对厨房来说,这些额外任务,自然落到了云生麻子头上。他担当下来,从没有一句牢骚。

每天下午,他把用文火焖在灶上的已经酥烂脱骨的猪头,从热气腾腾的大铁锅中取出来,趁烫手时剔去骨架,冷了就难出骨了。再根据部位,用刀小心翼翼地改成长条,批成大片,再非常小心地用刀面托起放进盆子里。他把那些零星的碎肉,尽量埋在盆底,用看相不错的油光发亮的刀面肉整齐排在面上,让人几乎看不出这是猪头肉。

每装一盆,他都为了数量的均匀和装盆的美观反复构思、调整。这时候,普通的猪头肉,在他的手下似乎也变得高贵起来。

几十年来,云生麻子了解惠山街上的习俗。附近几个村的山民除了种少量农田外,大多是靠山吃山,以提供和管理山上的坟地作为主业,因此收入比普通农村要高些,有条件上小饭店吃吃小酒。同时这些山民常年接触殡葬业务,吃的是“丧事饭”,干的是重体力活,也需要以喝酒调剂一下身心两方面的付出。因此在惠山街上很早以前就盛行热酒店,满足山民们拿到“利时钱”后迫切想要“红红脸”的需求。

后来街上的热酒店没有了,饭店在下午提供酒菜营业,正是为了填补这一空白。

云生麻子很熟悉这些山民的性格和要求,有些年纪大的还是他原先“聚乐园”的老吃客。山民赚的是辛苦钱,虽然是喝酒的常客,但又要处处讨便宜,下酒菜档次低,但对味道还是挑剔的。有时菜吃得差不多了,酒还没有喝完,为省钱,要求将吃剩下来的残羹菜汁,添加一些蔬菜豆腐之类回烧一下,称之为“爆菜”,收费当然是极低的。云生麻子总会尽量满足这些老酒客的要求。

春夏季节,我晚上下班去乘公交车,走过云生麻子的家门,被他老婆撞见了,常热情地邀我进去坐坐,拉拉家常。

房子沿街,很浅,就在龙头下的牌坊旁边,如今是卖豆腐花的店铺。每次走到他家门口,就看到云生麻子照例坐在紧巴巴的小屋子里,涨红了脸在喝酒,他酒量不大,每天“香香”。地方小,靠得近,我看到他脸上的麻点更加明显了。