| 张振楣 文|

一

菜谱是做菜的技术文本。读菜谱的人不多,收藏菜谱的更少。在无锡有位老菜谱收藏家,至今已收藏菜谱5000多册,以数量排名,全国第二。

他叫许华东,来无锡创业的外地人。国家一级品酒师。收藏菜谱纯属业余爱好,以此为乐。

许华东的老食谱文博馆,坐落在无锡荣巷历史文化街区。环境幽静。许华东自名为“守味人”,他的公司名为无锡守味人饮食文化有限公司。

2011年,许华东在北京潘家园与朋友一起寻找、收藏白酒的外包装、图片,设计酒标,无意中发现,酒的图片,大多是菜肴图片上的背景和点缀。而图片上那些制作精美的菜肴,吸引了他的关注。他的注意力开始转移,由此开始,收集菜肴的图片和菜谱。不到一个月收了140多本菜谱。菜谱激发了他潜在的兴趣点。许华东想起自己小时候就喜欢做饭做菜,收藏菜谱正是这个兴趣爱好最合适的寄托。

收藏菜谱需要相关的知识积累,需要大量的阅读,需要身心的投入,既要花钱又要花时间。有一段日子,为了阅读和收藏的方便,他每天背着厚厚一册《中国饮食典籍史》,上下班都带在身边,一有空就翻出来,翻得纸页都烂了。每过一个月就捋一遍,对照一下典籍史上的书名,看看一个月来又收获了多少。

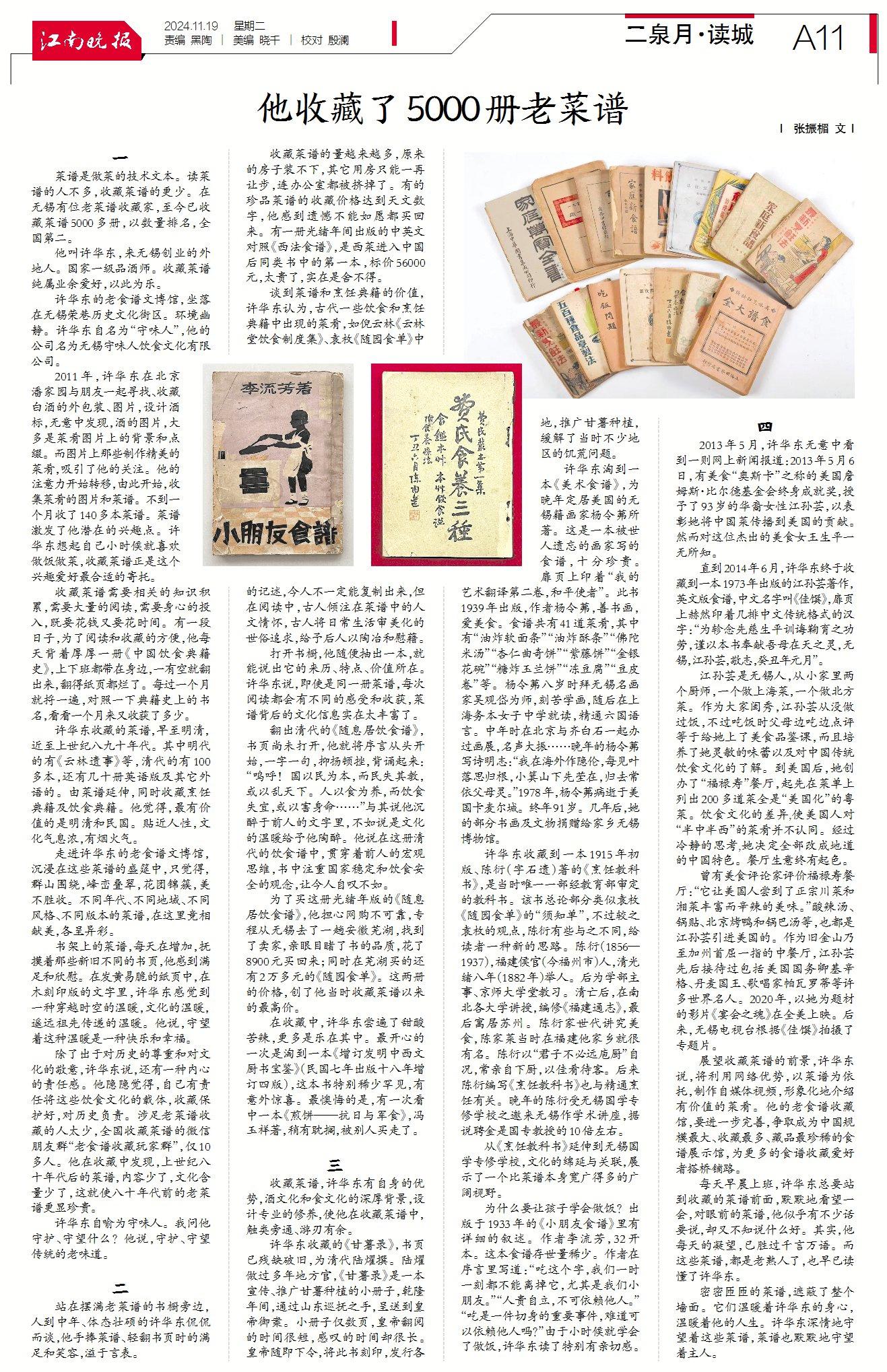

许华东收藏的菜谱,早至明清,近至上世纪八九十年代。其中明代的有《云林遗事》等,清代的有100多本,还有几十册英语版及其它外语的。由菜谱延伸,同时收藏烹饪典籍及饮食典籍。他觉得,最有价值的是明清和民国。贴近人性,文化气息浓,有烟火气。

走进许华东的老食谱文博馆,沉浸在这些菜谱的盛筵中,只觉得,群山围绕,峰峦叠翠,花团锦簇,美不胜收。不同年代、不同地域、不同风格、不同版本的菜谱,在这里竞相献美,各呈异彩。

书架上的菜谱,每天在增加,抚摸着那些新旧不同的书页,他感到满足和欣慰。在发黄易脆的纸页中,在木刻印版的文字里,许华东感觉到一种穿越时空的温暖,文化的温暖,遥远祖先传递的温暖。他说,守望着这种温暖是一种快乐和幸福。

除了出于对历史的尊重和对文化的敬意,许华东说,还有一种内心的责任感。他隐隐觉得,自己有责任将这些饮食文化的载体,收藏保护好,对历史负责。涉足老菜谱收藏的人太少,全国收藏菜谱的微信朋友群“老食谱收藏玩家群”,仅10多人。他在收藏中发现,上世纪八十年代后的菜谱,内容少了,文化含量少了,这就使八十年代前的老菜谱更显珍贵。

许华东自喻为守味人。我问他守护、守望什么?他说,守护、守望传统的老味道。

二

站在摆满老菜谱的书橱旁边,人到中年、体态壮硕的许华东侃侃而谈,他手捧菜谱、轻翻书页时的满足和笑容,溢于言表。

收藏菜谱的量越来越多,原来的房子装不下,其它用房只能一再让步,连办公室都被挤掉了。有的珍品菜谱的收藏价格达到天文数字,他感到遗憾不能如愿都买回来。有一册光绪年间出版的中英文对照《西法食谱》,是西菜进入中国后同类书中的第一本,标价56000元,太贵了,实在是舍不得。

谈到菜谱和烹饪典籍的价值,许华东认为,古代一些饮食和烹饪典籍中出现的菜肴,如倪云林《云林堂饮食制度集》、袁枚《随园食单》中的记述,今人不一定能复制出来,但在阅读中,古人倾注在菜谱中的人文情怀,古人将日常生活审美化的世俗追求,给予后人以陶冶和慰藉。

打开书橱,他随便抽出一本,就能说出它的来历、特点、价值所在。许华东说,即使是同一册菜谱,每次阅读都会有不同的感受和收获,菜谱背后的文化信息实在太丰富了。

翻出清代的《随息居饮食谱》,书页尚未打开,他就将序言从头开始,一字一句,抑扬顿挫,背诵起来:“呜呼!国以民为本,而民失其教,或以乱天下。人以食为养,而饮食失宜,或以害身命……”与其说他沉醉于前人的文字里,不如说是文化的温暖给予他陶醉。他说在这册清代的饮食谱中,贯穿着前人的宏观思维,书中注重国家稳定和饮食安全的观念,让今人自叹不如。

为了买这册光绪年版的《随息居饮食谱》,他担心网购不可靠,专程从无锡去了一趟安徽芜湖,找到了卖家,亲眼目睹了书的品质,花了8900元买回来;同时在芜湖买的还有2万多元的《随园食单》。这两册的价格,创了他当时收藏菜谱以来的最高价。

在收藏中,许华东尝遍了甜酸苦辣,更多是乐在其中。最开心的一次是淘到一本《增订发明中西文厨书宝鉴》(民国七年出版十八年增订四版),这本书特别稀少罕见,有意外惊喜。最懊悔的是,有一次看中一本《煎饼——抗日与军食》,冯玉祥著,稍有耽搁,被别人买走了。

三

收藏菜谱,许华东有自身的优势,酒文化和食文化的深厚背景,设计专业的修养,使他在收藏菜谱中,触类旁通、游刃有余。

许华东收藏的《甘薯录》,书页已残缺破旧,为清代陆燿撰。陆燿做过多年地方官,《甘薯录》是一本宣传、推广甘薯种植的小册子,乾隆年间,通过山东巡抚之手,呈送到皇帝御案。小册子仅数页,皇帝翻阅的时间很短,感叹的时间却很长。皇帝随即下令,将此书刻印,发行各地,推广甘薯种植,缓解了当时不少地区的饥荒问题。

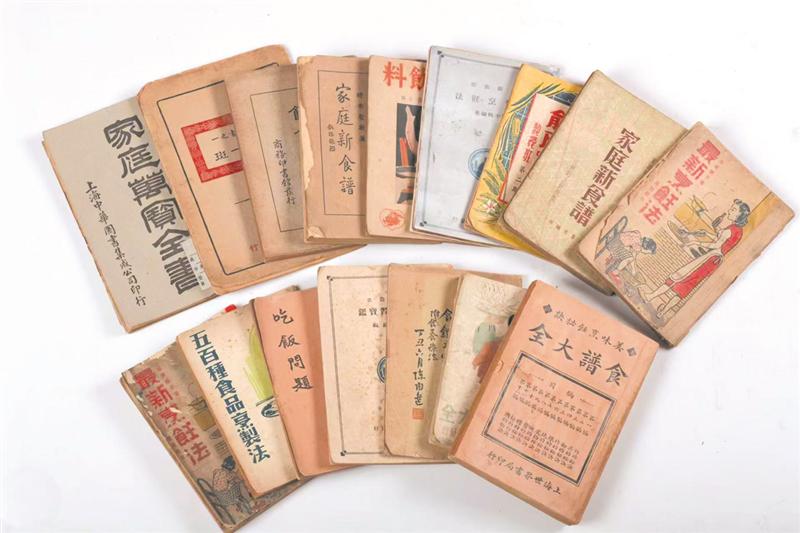

许华东淘到一本《美术食谱》,为晚年定居美国的无锡籍画家杨令茀所著。这是一本被世人遗忘的画家写的食谱,十分珍贵。扉页上印着“我的艺术翻译第二卷,和平使者”。此书1939年出版,作者杨令茀,善书画,爱美食。食谱共有41道菜肴,其中有“油炸软面条”“油炸酥条”“佛陀米汤”“杏仁曲奇饼”“紫藤饼”“金银花碗”“糖炸玉兰饼”“冻豆腐”“豆皮卷”等。杨令茀八岁时拜无锡名画家吴观岱为师,刻苦学画,随后在上海务本女子中学就读,精通六国语言。中年时在北京与齐白石一起办过画展,名声大振……晚年的杨令茀写诗明志:“我在海外作隐伦,每见叶落思归根,小箕山下先茔在,归去常依父母灵。”1978年,杨令茀病逝于美国卡麦尔城。终年91岁。几年后,她的部分书画及文物捐赠给家乡无锡博物馆。

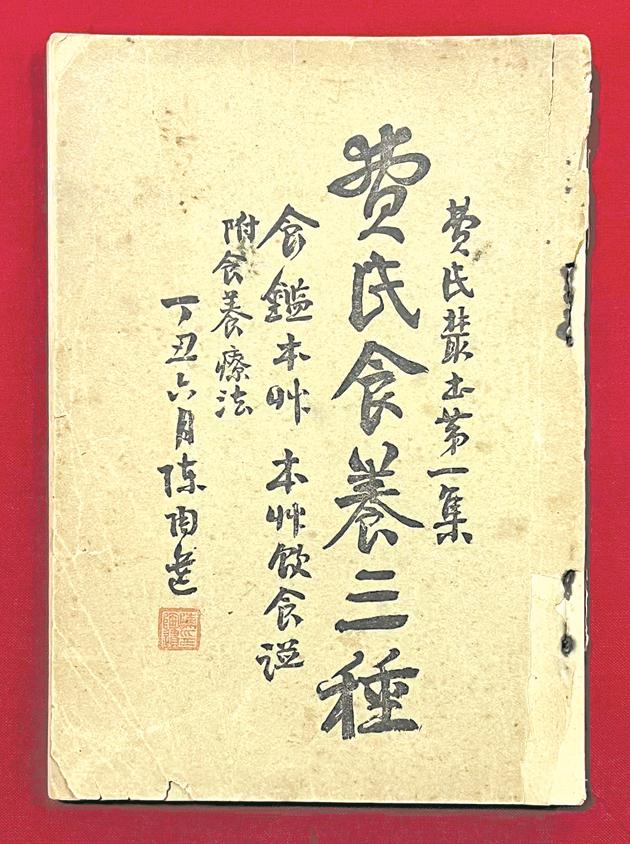

许华东收藏到一本1915年初版、陈衍(字石遗)著的《烹饪教科书》,是当时唯一一部经教育部审定的教科书。该书总论部分类似袁枚《随园食单》的“须知单”,不过较之袁枚的观点,陈衍有些与之不同,给读者一种新的思路。陈衍(1856—1937),福建侯官(今福州市)人,清光绪八年(1882年)举人。后为学部主事、京师大学堂教习。清亡后,在南北各大学讲授,编修《福建通志》,最后寓居苏州。陈衍家世代讲究美食,陈家菜当时在福建他家乡就很有名。陈衍以“君子不必远庖厨”自况,常亲自下厨,以佳肴待客。后来陈衍编写《烹饪教科书》也与精通烹饪有关。晚年的陈衍受无锡国学专修学校之邀来无锡作学术讲座,据说聘金是国专教授的10倍左右。

从《烹饪教科书》延伸到无锡国学专修学校,文化的绵延与关联,展示了一个比菜谱本身宽广得多的广阔视野。

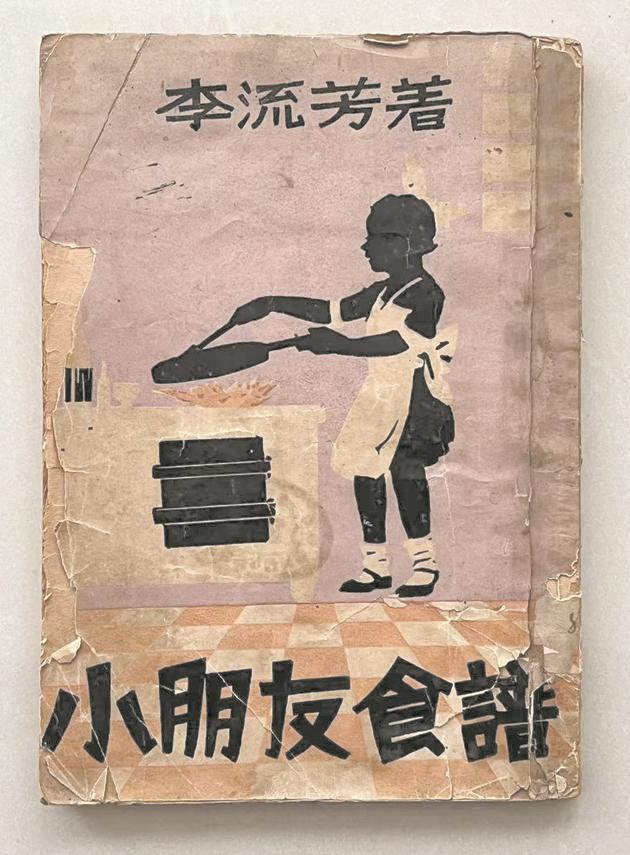

为什么要让孩子学会做饭?出版于1933年的《小朋友食谱》里有详细的叙述。作者李流芳,32开本。这本食谱存世量稀少。作者在序言里写道:“吃这个字,我们一时一刻都不能离掉它,尤其是我们小朋友。”“人贵自立,不可依赖他人。”“吃是一件切身的重要事件,难道可以依赖他人吗?”由于小时候就学会了做饭,许华东读了特别有亲切感。

四

2013年5月,许华东无意中看到一则网上新闻报道:2013年5月6日,有美食“奥斯卡”之称的美国詹姆斯·比尔德基金会终身成就奖,授予了93岁的华裔女性江孙芸,以表彰她将中国菜传播到美国的贡献。然而对这位杰出的美食女王生平一无所知。

直到2014年6月,许华东终于收藏到一本1973年出版的江孙芸著作,英文版食谱,中文名字叫《佳馔》,扉页上赫然印着几排中文传统格式的汉字:“为轸念先慈生平训诲鞠育之功劳,谨以本书奉献吾母在天之灵,无锡,江孙芸,敬志,癸丑年元月”。

江孙芸是无锡人,从小家里两个厨师,一个做上海菜,一个做北方菜。作为大家闺秀,江孙芸从没做过饭,不过吃饭时父母边吃边点评等于给她上了美食品鉴课,而且培养了她灵敏的味蕾以及对中国传统饮食文化的了解。到美国后,她创办了“福禄寿”餐厅,起先在菜单上列出200多道菜全是“美国化”的粤菜。饮食文化的差异,使美国人对“半中半西”的菜肴并不认同。经过冷静的思考,她决定全部改成地道的中国特色。餐厅生意终有起色。

曾有美食评论家评价福禄寿餐厅:“它让美国人尝到了正宗川菜和湘菜丰富而辛辣的美味。”酸辣汤、锅贴、北京烤鸭和锅巴汤等,也都是江孙芸引进美国的。作为旧金山乃至加州首屈一指的中餐厅,江孙芸先后接待过包括美国国务卿基辛格、丹麦国王、歌唱家帕瓦罗蒂等许多世界名人。2020年,以她为题材的影片《宴会之魂》在全美上映。后来,无锡电视台根据《佳馔》拍摄了专题片。

展望收藏菜谱的前景,许华东说,将利用网络优势,以菜谱为依托,制作自媒体视频,形象化地介绍有价值的菜肴。他的老食谱收藏馆,要进一步完善,争取成为中国规模最大、收藏最多、藏品最珍稀的食谱展示馆,为更多的食谱收藏爱好者搭桥铺路。

每天早晨上班,许华东总要站到收藏的菜谱前面,默默地看望一会,对眼前的菜谱,他似乎有不少话要说,却又不知说什么好。其实,他每天的凝望,已胜过千言万语。而这些菜谱,都是老熟人了,也早已读懂了许华东。

密密匝匝的菜谱,遮蔽了整个墙面。它们温暖着许华东的身心,温暖着他的人生。许华东深情地守望着这些菜谱,菜谱也默默地守望着主人。