讲述:张秋松

记录:晚报记者 甄泽

为了1分钟,来回奔波几小时

我家在大王基附近,早上5点多吃过简单的早饭,我坐地铁2号线出发,转4号线到蠡湖大桥站,接着扫一辆共享单车骑行一段路后,就到了经常冬泳的地方。

8点不到,我来到水边。不过,我并不是第一个到的,几位经常一起冬泳的人已经完成了当天的“任务”,坐在岸边聊着天。简单地打个招呼,我就换衣服开始热身,甩甩手脚、活动关节,让身体适应寒冷的气温。

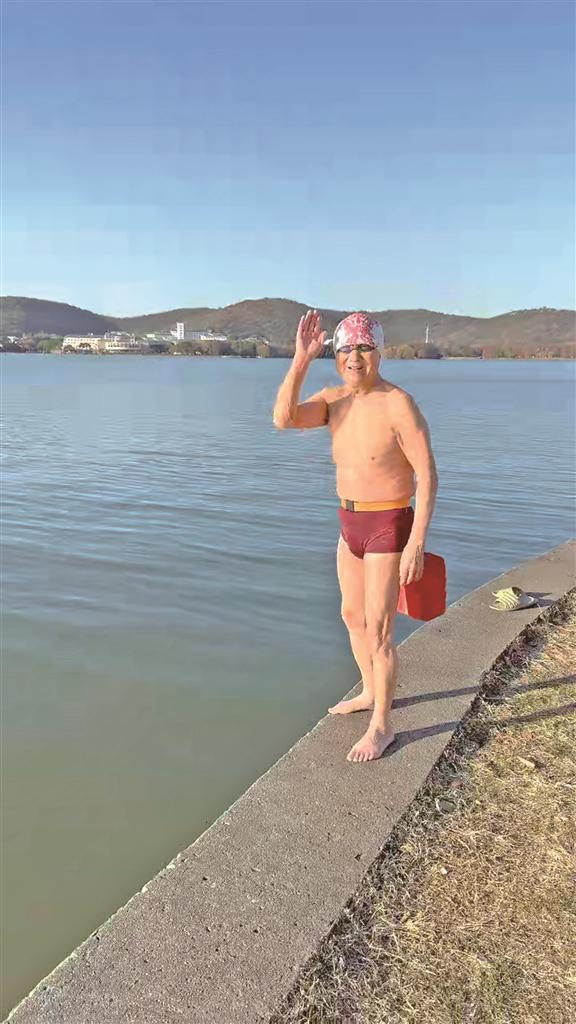

热身结束后,我绑上了“跟屁虫”(一种游泳辅助装备,也被称为救生浮标,主要功能是帮助游泳者保持在水中的浮力和位置),来到水边摆出立定跳远的姿势,甩手、屈膝、纵跃,一头扎入水中。其实,岸边有简易的扶梯,大部分冬泳的人都是从扶梯下水的,像我一样采用跳水方式的并不多,更不用说我这个年纪的了。如今,这几乎成了我的标志性动作。

下水后,按照预定的路线,我开始向前游去。当天的最低气温在-3℃左右,部分水浅的小池塘已经结了冰。我们游泳的湖水温度大约是2℃,按照“一度一分钟”的原则,我今天的游泳时间不能超过2分钟,一旦超过这个时间,我的身体就会承受不了,甚至会出现失温的现象,那就危险了。

很快,我就游回了跳水的地方,双手在岸边一撑,身体就从水中跃起。是的,上岸我依然不从扶梯走,当我做这个动作的时候,有人就会忍不住发出惊呼声。

回到岸上,此时我的身体已经发红发热,我立即擦干身体穿上衣服以保持体温。但这并不是结束,冬泳结束后,冬泳爱好者们有的会在附近跑步,有人选择跳绳,而我则是做俯卧撑。每次冬泳结束后,我还会做三四十个俯卧撑,这才算完成当天的锻炼。结束后,我会骑车回去,其他人把我的冬泳、做俯卧撑、骑自行车称为“小铁人三项”。

从起床到游完泳回家,总共历时几个小时,为的只是下水的这一两分钟,但对冬泳爱好者来说,这一两分钟是我们一天美好的开始,接下来的一整天都会精神百倍。

每次下水都是一次挑战

冬泳是一件需要极大毅力的事情。很多人以为经常冬泳的人身体早就习惯了低水温,其实不是,每次下水对我们来说,都是一次挑战和突破,手、脚碰到冷水会钻心地疼——这也是很多人会戴游泳手套、脚套的原因。

我早年当过兵,退伍后做了一名化纤工程师。从当兵开始,我就很喜欢运动,但是大多时候都是自己瞎练。刚退休那几年,我开始爬山,大约持续了两三年,都说“老不老,看膝盖”,考虑到自己年纪大了,爬山对关节的冲击比较大,我就开始游泳。

在游泳的过程中,我结识了不少人,萌生了试一试冬泳的念头。2005年11月中旬,我第一次尝试冬泳,觉得自己身体能适应。2006年起,我就坚持冬泳,不知不觉游了近20年,我也成了这一带最年长的冬泳者。

冬泳过程中,我逐渐了解冬泳的知识,找到了自己身体的极限。比如,当我胸口发热,就该上岸了。2008年的一次冬泳给我的印象最深刻,当时,无锡下大雪,我们在体育中心的游泳池里游泳,水面结了一层薄冰,我们是敲碎冰下去游的。

我和朋友们还去其他地方参加冬泳比赛,去过上海、镇江等地,不过长江以南的城市,水温大多不够低。最近一次是去东北双鸭山参加冬泳比赛,气温在零下几十度。后来年纪大了,我就不再四处跑。

感受身体与城市的共同变化

冬泳是会“上瘾”的,也是需要极大毅力的,同时也是讲科学的。之前,有个30多岁的小伙子,第一次来冬泳的时候只游了半分钟左右。我们鼓励他说,下次就能够游1分钟,没想到他后来再也没来。坚持下来的人,会越游越起劲。想要冬泳,最好从秋季开始,每天都坚持下水游一会,让身体有一个适应的过程,即使是我们这些经常冬泳的人,如果中断了一段时间,也不会贸然下水。

我一般选择早上冬泳,游完后,感觉全身的精力都被调动了起来,可以让我一整天都保持神清气爽。冬泳给我最大的变化就是身体更健康了,这么多年来,我很少生病,即使感冒也能很快恢复。

我的装备也在变化。我们下水的时候都会戴上“跟屁虫”,因为我喜欢跳水,充气的“跟屁虫”被我拉坏了好几个,于是我就自己用泡沫制作了一个,非常好用。

不仅是我自己,在游泳的这些年里,我们无锡、周边的环境也在不断地变化。在我刚开始游泳的时候,湖对面几乎没有高楼,现在则是高楼林立,湖周围的环境也不断地更新变化,越来越美。我希望自己能够一直一直游下去。

记者感言

九旬老人坚持冬泳,不仅令人钦佩,更是对生命活力和不屈精神的生动诠释,展现了一种超越年龄限制的生活态度。采访中,记者感受到老张身上积极向上的力量,年龄从来不是追求健康、快乐和自由的障碍。

当然,也应该看到,冬泳这样的极限运动并不适合所有人,特别是老年人和身体条件较差的人。因此,在赞叹老张勇气的同时,要提醒广大读者,要根据自己的身体状况和实际情况来选择适合自己的锻炼方式,确保健康和安全。