“如果不是我后半生遭罪,你会来采访我吗?”夜里9点,84岁的魏世杰疲惫地躺在沙发上发问。

他所说的遭罪,是指后半生照顾三个重病的家人,持续了快20年。女儿患精神分裂症和强迫症,儿子先天性智力障碍,妻子则因不堪家庭重负,晚年重度抑郁转为精神失常。

作为核技术专家,他将整个青春奉献在大漠高原,参与两弹一星的研制,见证了中国第一颗原子弹和氢弹的爆炸成功。七十岁那年,助手在天涯论坛连载他的自传体小说《核武老人亲历记》,他火了,记者蜂拥而至,他被邀请上各种节目。

而这个故事的内核,和写作有关。核基地里、阁楼里、精神病院的走廊里,他敲出15本书。他写了一辈子,开始是为了表达,后来,写作成为抵御苦难的方式。

老人和“小鸟”

海燕已经两年没住院了,魏世杰很高兴。他珍惜女儿在家的时光,行星一样围着她转。

13岁那年,因为学业压力,海燕出现精神异常的征兆,此后,吃药和住院几乎占据了她从少女到中老年的全部时光。字典般厚的诊疗单上,偏执型精神分裂、强迫症、自杀倾向几个词频繁出现。

状态最差的时候,海燕睡不着,吃不下,瘦到60斤。有一次,病房里,他看见海燕被绑在铁椅子上,“那种约束狂躁型病人的铁椅子”,下面是接排泄物的桶,“眼里没有光,像黑洞。”

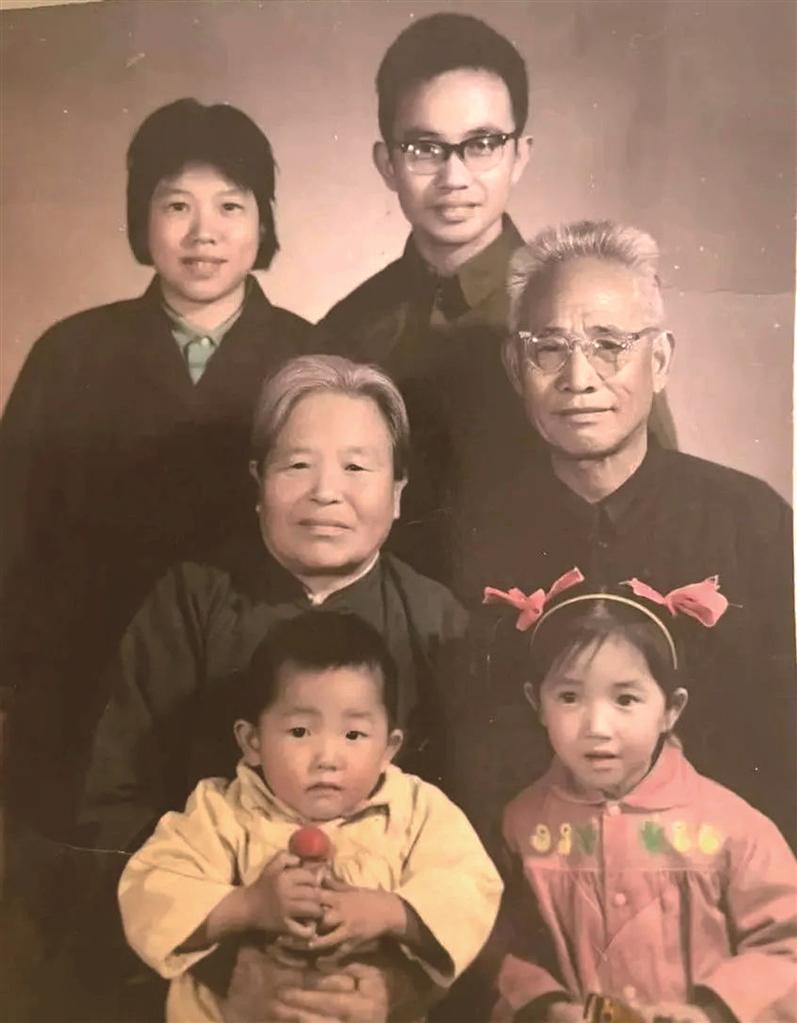

四十年前,老家父母寄往核基地的照片里,两个孩子睁着乌黑溜圆的眼睛,满脸都是生气勃勃。如今这样,他觉得自己有责任。“小时候放在爷爷奶奶家里也不管,后半生再怎么也弥补不了。”

他把对女儿的情感写进散文《老人与小鸟》。灰色小鸟单薄消瘦,小眼睛光泽暗淡,羽毛杂乱无章、根根竖起。主人公则是塔楼里消磨半生照顾小鸟的老人。日复一日,老人悉心照料着它,希望小鸟能恢复往昔的健美和灵气。

相比女儿,儿子小刚让人省心。他刚满五十岁,十岁确诊先天性智力障碍,从不知道发愁。他几十年看同样的碟片,《白毛女》《追捕》和《海市蜃楼》;每天领几块零花钱,买一瓶可乐,就是幸福生活。小刚的日常就是站在街上发呆,站累了就换个地方站。

快乐的代价是没有感情。几年前,母亲和姐姐相继自杀,他赶去医院,在抢救的病床前,不依不饶,非要那几块零花钱。老人动了怒,又平静下来,“一个精神不正常的孩子,你跟他较什么劲?”这个有三个重病号的家里,儿子的无忧无虑何尝不是一种幸运。“几十年了,没见过他情绪有过波澜”,所有人的印象里,魏世杰始终状态稳定地在三个病人间周旋。

后来,三个病号变成了两个病号。2022年,妻子离世时是个冬天,殡仪馆门口,老人平静地抱着骨灰盒,陪伴在两侧的只有保姆和保姆的朋友。

“箱子”里的日子

回忆录里,26年的核基地岁月开始得突然。

那年魏世杰21岁,从山东大学物理系毕业,志向成为科普作家。离校前夕,系主任把他叫到办公室,分配给他“一个神秘的任务”,之后他便坐上火车,吭哧吭哧冲上了海拔三千多米的高原。火车停留的地方,地图没有标记,这是中国第一个核武器研制基地,他是1964年来基地支援核武器制造的大批毕业生之一。

魏世杰被分配到爆破部件组,负责研究制造核武器的炸药部件。1968年的一天下午,他在宿舍听到一声巨响,229车间发生爆炸事故,车间顷刻间被夷为平地。另一次,在炸药球上贴加热片的过程中,意外发生了,“早晨和我同乘班车的共八人,下班回来,七个座位全空了”,他一人在车里流泪。但是,荣誉感总能冲淡一切,“大家都是一边手发着抖,一边又争着搬炸药球。”

只是,他放不下写作。当时核基地代号为“箱子”,因为保密要求,他不能发表文章。于是,他在纸上写稿,写天体转动、植物生长、天气变换,写宇宙间的奥秘。他用线把稿纸缝成一本书,手写目录和页码,用花体字写了书名,封面是手绘海景图——那是高原看不见的景色。

后来,世界形势发生变化,国家的工作重点转移到经济建设,部分核工业由军用转向民用,一些“箱子”被打开,里面的人陆续走了出来。

这些年,他陆续收到同事离世的消息。“随着知情人士的离世,那段历史会烟消云散。”幸好手里还有笔。他通过写作为核基地的小人物树碑立传。小说《禁地青春》讲述了中国核武器研发基地里,近百名青年工人、工程师和科学家的故事。书里,他写絮絮叨叨的儿女情长,也写惊心动魄的工作经历。后来,这本书被读者称为核基地小人物的“清明上河图”。

那本高原上手写的科普散文集,如今仍放在书橱里,它代表没变的作家梦。

每个故事都有光明的结局

十年前,海燕搬到精神病院的老年病房,母女俩合住一间,魏老断断续续睡在病房门口的躺椅上。一天三顿饭,四次药,五次查房,照护日常枯燥且劳累。于是,他把写作当休息。走廊上,日光灯伴着躺椅,他开始码字,历时三年,完成了一部关于精神病人的科幻小说。

“所有作品里,这部小说是我最想写的。”数年里,他看见医院围城般困住许多病人的一生,这是儿女将来要面临的困境,这个困境需要被记录,也需要答案。

写作也属于他的盼头。他的写作风格属于软科幻,侧重表达情感。而文学超越现实的部分,正是文字对于他的意义。“很多问题科学解释不了,人为什么活着,儿女为何患病,儿女将来如何,没有答案”,他不想像妻子一样陷入这些问题,解不开的结,他统统付诸文字,通过幻想实现。

只不过,那本关于精神病人的小说,写完到现在八年了,没有出版社愿意出版。他自费印了几十本。尾页原本标出版社的位置,他写上:珍藏版,非卖品。

1990年,49岁的魏世杰离开基地,经历了漫长的低谷期。早早退休后,3次办科普报刊,停刊了;策划科普网站,失败了;开书店,关门了。与此同时,女儿的病情反复不定。他在家附近租了间房,白天一边带小刚,一边写作,晚上回家陪母女俩。

他形容自己是“病态式地写”。天还没亮,就坐到桌前,一直写到天黑透。收到退稿信,伤心一阵,继续写。先投国家级报刊,再投省市级、区级。退休前,魏世杰出版了8本书,包括纪实小说、科幻小说和科普散文。后来,稿子一沓沓地写,能发表的却越来越少,即便出版的也没什么大动静。

2011年,天涯杂谈上出现了一个名叫“核武老人26年亲历记”的帖子。魏老每天写1000字,助手负责更新上传。一个七旬老头,用个人视角讲核基地的往事,感人,真实,新奇,帖子迅速走热。他火了,在71岁那年,通过网络。

与现实握手言和

在与现实握手言和前,是一场更漫长的战斗。

起初,他想给海燕找个工作。工人、打字员,她都没干下去。后来,他教她用秤砣,读刻度,“在菜市场当个摊贩总行吧。”结果,菜市场里,海燕干坐了整整两个月。他想明白了,决定自己养着她。

海燕想成家,成天念叨,他四处张罗对象,都没有成功。最后接触的男孩是同事推荐的,他在男孩包里看见一本《如何谈恋爱》,原来,他也有精神疾病,也有一个焦虑的父亲。两个孩子没相处下来,两个父亲倒成了朋友,几十年里,他们定期通话,互相鼓励。电话里,两个沧桑的老人心照不宣:孩子好好活着就行。

再后来,人老了,连保护孩子也力不从心起来。小刚在街上站着发呆,常常因为挡了别人的路,鞋子被扔掉,还挨一顿打。前些年,儿子光着脚哭着跑回家,他心疼,会出门找人理论。现在,年纪大了,折腾不动了,他给小刚找双新鞋,“是他们不对,下次别招惹他们。”

与现实和解了,人也松弛了。难熬的日子哼成曲,难解的愁写成书,连没出版的书也不再耿耿于怀,“曹雪芹的《红楼梦》,当年也是手稿。写出来就是胜利,就是你留在世界上的遗产。”

但84岁了,他还是有些紧迫感,他记得父母是这个年纪走的。这几年,记者爱问他,未来有什么规划,他敷衍些励志话:继续发挥余热。他知道,大家关心,他走了之后,两个孩子怎么办。

其实,老人想了很多。他写了份遗嘱,改了五版。遗嘱里也有些难处理的事,他不愿意多说。他也开始想自己的墓志铭:这里住着一个,鼓捣过核武器,写过几本书,照顾过家人的倒霉老头。思考片刻,他觉得太俗气了,改成了:这里住着一个倒霉老人。这个决定后来又被推翻了,最后的结论是,骨灰撒到海里就行,“立个墓碑,谁去扫墓?”

人生暮年,和苦难握手言和了,很多困惑找到了答案。

(新京报)