| 顾烨青 文|

人首蛇身的伏羲女娲

无锡孕育说

蛇,在远古文明中是一种意义非凡的图腾,它被赋予了神秘莫测的力量和至高无上的象征意义,并与华夏始祖——伏羲女娲紧密相连。

《帝王世纪》中曰:“太皞帝庖牺氏(即伏羲),风姓也,母曰华胥,燧人之世,有大人之迹,出于雷泽之中,华胥履之,生庖牺于成纪,蛇身人首。”伏羲的父亲燧人氏(雷神)在雷泽踩了个巨大的脚印,伏羲的母亲华胥踩上去之后就怀孕生下了蛇身人首的伏羲。有观点认为雷泽即震泽,今天的太湖,而华胥之名则与无锡惠山相关,惠山古称华山。《山海经》中记载:“雷泽中有雷神,龙首而人头,鼓其腹。在吴西。”在无锡方言中,“伏”“华”“吴”的发音基本都带“wú”,“胥”“羲”“锡”的发音都是“xī”,闪电也被称为“霍羲”。尽管大部分意见认为伏羲的出生地“成纪”位于甘肃天水一带,但受孕地是在雷泽,所以有说法认为伏羲是无锡人。

至于女娲,《通志》引《春秋世谱》言:“华胥生男子为伏羲,女子为女娲,故世言女娲伏羲之妺,风姓人首蛇身。”也有认为(如长沙子弹库楚帛书上的记载)伏羲和女娲是夫妻关系(或同时是兄妹),不过基本都认为女娲也是人首蛇身,这在出土的大量文物图案中可得见证。在热衷超级IP引流的今天,关于无锡孕育了人首蛇身的伏羲女娲之说,想来无锡应该会相当乐见,至少新年里无锡人可以据此自豪一把,图个乐。

无锡出土的蛇文物

如果伏羲女娲无锡孕育说只能看作虚幻的神话故事的话,那么在无锡出土(尤以鸿山越国贵族墓为代表)的大量蛇元素文物,则真实地反映了无锡地域的先民们对蛇图腾的崇拜、对自然界的信仰和敬畏,同时也是他们对富贵、吉祥、祈祷等需求的表达。

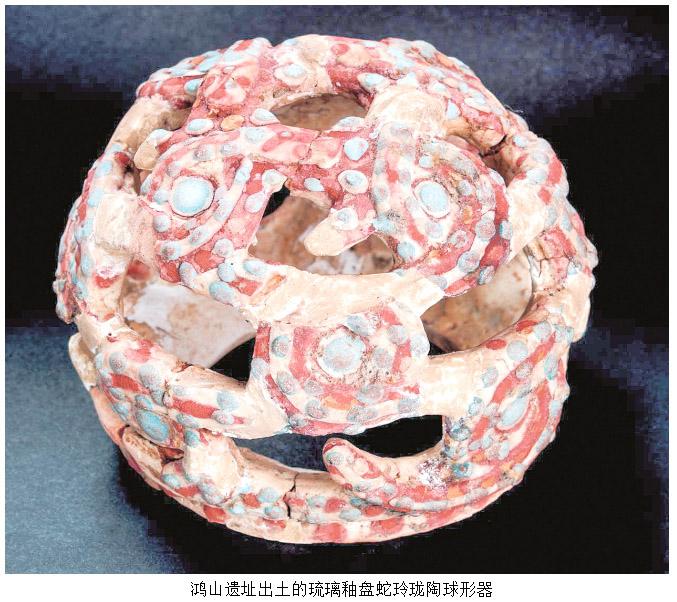

鸿山越墓共出土2030余件文物,其中丘承墩出土的1100件器物中,绝大多数为精美绝伦的青瓷、硬陶乐器和成组玉器,上面大多堆塑、浮雕和刻画了蛇纹饰,不少还是蛇身造型,蛇元素几乎是该墓葬最重要的特征之一。典型的包括有六蛇硬纹青瓷鼓座、四蛇四凤纹玉带钩、琉璃釉盘蛇玲珑陶球形器等。

其中最为珍贵的盘蛇玲珑球不见于文献记载,为考古发掘中首次发现,共4件,每件球身由8条蛇盘曲而成,蛇头和蛇身装饰点状蓝色琉璃釉(目前我国发现最早的低温琉璃釉),以红彩相间,可谓绚丽多彩,极为精致。这件器物象征了极高等级的王权,但究竟有何功用,则还是个未解之谜。

无锡人

编撰创作的蛇作品

截至2023年1月,我国共记录蛇类312种,是世界上蛇类多样性最丰富的国家之一。另据《无锡市志》记载,无锡地区也有蛇类12 种。

早在280多年前,无锡江阴人陈鼎就通过走访祖国名山大川,将所见所闻的52种蛇和从《山海经》中辑录的11种,合计63种蛇,撰写了《蛇谱》一书,这是我国现存的古代少有的专门记录蛇的谱书。陈鼎(1650—?),字定九,晚号铁肩道人,清江阴人。少喜任侠,长乃折节读书,10岁随父入滇,长期旅居云贵,入赘当地土司。清兵入关后,遍走全国,收集明末忠臣义士事迹,同时关注各地风土人情,尤注意乡邦文献。晚年,倦游归隐故里,整理刊印著述,以耆寿终。著作有《滇黔纪游》《滇黔土司婚礼记》《黄山史概》《忠烈传》《留溪外传》《东林列传》《竹谱》《荔谱》《蛇谱》等。他是继徐霞客之后,江阴又一位具有传奇色彩的旅行家和学者。其所著《蛇谱》一书除具有科学意义,教人如何避免蛇的伤害外,还教育警醒世人要小心社会上的小人之“蛇”者。

民国年间,《蛇谱》曾在中国近代科技期刊《博物学杂志》、北京《顺天时报》、天津《大公报》等具有全国影响的报刊刊(连)载,1924年3—4月间和1930年12月至1931年1月间,亦分别在锡邑报纸《锡报》《新无锡》连载(前者名为《奇蛇小谱》)。

当代江阴籍儿童文学作家丁阿虎,在上世纪80年代初几经波折发表的小说《祭蛇》,通过讲述农村顽童游戏般哭祭打死的水蛇一事,反映了儿童对自身内心压抑的宣泄和对当时开后门等社会现实的不满。其一改以往儿童文学作品拘泥于“教育”孩童的视角,打破了儿童文学创作禁区,一时引发了广泛的争鸣与讨论,其价值后被充分肯定,收入王蒙总编的《中国新文学大系(1976—2000)》(儿童文学卷)。

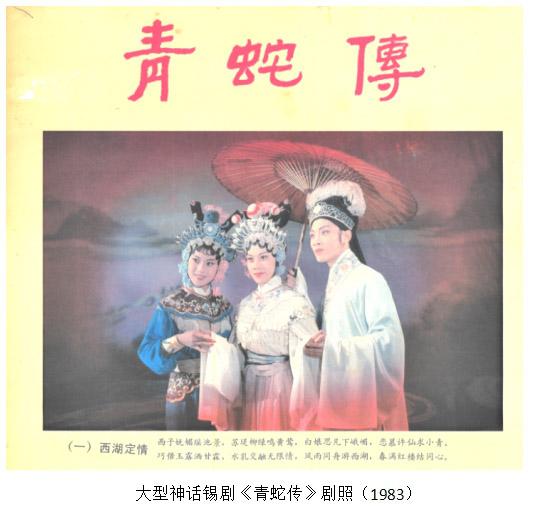

在戏剧曲艺领域,有关《白蛇传》的故事可谓是最具有知名度的蛇元素IP。惠山区锡剧艺术传承中心的前身无锡县青年锡剧团,曾在1983年创作排演了大型神话锡剧《青蛇传》,该剧以机关布景和“有文有武有绝技”的大胆创新而火爆大江南北,第一年就演出403场,收入(去除场方拆账)14.8万元(当时平均票价仅为0.5元),不到三年,演出即超千场,观众逾百万,一度创造了全国戏曲演出团体的最高纪录,造就了锡剧史上的高光时刻。20年后,面对当时人气低迷的锡剧市场,勇于创新的无锡锡剧人以香港作家李碧华的《青蛇》小说和香港导演徐克的同名电影为蓝本,改编创排了大型锡剧音乐剧《青蛇》。该剧融入舞蹈、魔术、杂技、特技等诸多艺术元素,采用声电光影技术增强舞台视觉效果,刚一亮相就受到广大年轻观众的追捧,为锡剧的传承创新探索了新路。2003年,《青蛇》参加第四届省戏剧节演出,获优秀演出奖,2005年入围江苏省舞台艺术精品工程初选剧目。

捏塑艺人秦仁金(1879—1938)创作的《白蛇传》是惠山泥人“手捏戏文”的经典代表,当代中国工艺美术大师喻湘涟和王南仙在继承传统的基础上,合作创作的彩塑泥人《白蛇传》栩栩如生。

1983年底,以反映蛇医专家季德胜传奇经历的三集电视剧《蛇侠》开播,这是江苏电视剧制作史上的第一部多集电视剧。该剧的编剧是由部队转业至无锡,曾在无锡日报社从事副刊文艺编辑的原无锡市文联副主席、电影电视家协会主席鄂允文,他主创剧本的彩色故事片《二泉映月》曾获文化部授予的优秀影片奖。顺带提及的是,季德胜1940年前后曾辗转到无锡摆摊谋生,期间他深知民族大义,敢于和敌伪斗争,拒向日方交出蛇药秘方,这一情节在电视剧中有淋漓展现。季德胜的夫人是其避难时遇到的无锡人。相传季德胜曾从棺材里起死回生般救活过玉祁镇一名被蛇伤中毒的农民。

大名鼎鼎的无锡唐代诗人李绅,写过一首《灵蛇见少林寺》的七言律诗,以细腻入微的笔触,描绘了灵蛇在少林寺出现的神奇场景。李绅与蛇的缘分还真不浅,据元王仁辅《无锡县志》记载,李绅少时因家贫在惠山寺借读,灵感来时,常随手用笔在佛经上涂划,为此没少挨骂。某日,屋前结果的丹柰树上盘踞了一条蛇,恰被前来的老和尚看见后驱赶,蛇钻进了屋内正在熟睡的李绅怀中而逃。老和尚对这件事感到十分惊异,等李绅睡醒后便问他。李绅回答说:“刚刚梦到在树间吃柰果,味道十分鲜美,好像是被和尚逼迫,然后就醒了。”老和尚因为这件事,暗中觉得李绅与众不同,从此善待于他。李绅在寺院里学习了几年后准备离开参加科举考试时,老和尚拿出自己的积蓄资助他上路。后李绅果然考中了进士,踏上仕途。故事还有后续,据《锡山景物略》记载,明代万历年间,无锡人谈思永出资在惠山李绅的读书台旧址旁准备重镌“李丞相读书台”六个大字于巨石上。正在破土立石时,突然出现一条大蛇。虽值隆冬,可这大蛇仍能昂首而出,人们都感到非常惊讶,一点不亚于当年李绅睡梦中树上掉蛇的场景。

无锡带蛇的地名不多,城区很少,如清名桥花园弄里的蛇盘弄,其他主要分布在城郊乡镇。马山雁门村与牛塘村之间的山体形似巨蛇盘踞,得名蛇山。羊尖镇丽安村内有短蛇巷。军嶂山上有蛇王庙。据1948年的《大锡报》记载,同治年间,有人买了无锡南门外一个已废弃百年的古窑,准备重新启用时发现一窝毒蛇,于是全部将之打死并焚烧,其中包括一条巨蛇。不久买窑的那个人得了大病将死,蛇托梦告诉他,自己修行百年从未害过人,你开窑不提前通知我,还把我子孙全部杀光,我一定要索你的命。家人得知后,立刻许愿为蛇诵经超度等等,同时在军嶂山上设立蛇王庙。蛇这才放过,不久那人病愈。

洛社原名六弄,乾隆皇帝巡游至此,将“六弄”误听为“六龙”而大怒,下旨改名为“六蛇”,当地民众又巧妙改用谐音“洛社”。这个故事,相信很多无锡人都知道,但这完全是一个牵强附会的美丽传说而已。现仅存于日本的南宋刻本《咸淳毗陵志》卷十中,已经明确出现了“洛社”这一地名。明初刻本《重修毗陵志》卷三等中亦有“洛社市在县北招义乡”等记载。不过,洛社还真的有“蛇”,洛社镇红明村有蛇渎坝,因村旁坝上蛇多而得名。

江阴有白蛇港,东西走向,因河港形态似蛇弯曲而得名。靠港还建有白蛇路。江阴云亭街道花山村有土冈“佘城头”,相传是条游动的神蛇变的,原名蛇城,“蛇”“佘”同音,后人误写成“佘城”。1998年12月,江阴市博物馆考古人员在附近调查锡澄高速公路建设工地时发现古佘城遗址。佘城遗址距今约3800年,城址形状呈圆角长方形,南北径最长处达800米,东两宽最长近400米,城内面积达32万平方米,城墙有陆门和水门,城外有环壕,城内北隅有大型建筑基址,因出土了镞、锛等青铜器,被专家誉为“青铜时代长江下游第一城”。此外,宜兴徐舍镇有佘杜圩,原名蛇大圩,因过去徐舍许家坝村前河中的浪埂上有条大蛇而得名。

蛇,这一古老而神秘的生物,贯穿了人类文明的长河。从原始的图腾崇拜,到当今在文学影视艺术作品中的独特意象,蛇以其独特的形态与寓意,成为了跨越时空的文化符号,承载着智慧、变革与重生的力量。

蛇年里,愿大家都如蛇一般灵动聪慧,充满生机与活力,不断更新自我,开启充满无限可能的新篇章。