“一块钱充不满电,两块钱又充不够时间,电动自行车充电收费真‘闹心’!”近日,家住梁溪区新世纪公寓的居民向网事悉心办栏目反映,小区的电动自行车充电费用“稀里糊涂”。记者走访发现,不同小区充电计费方式五花八门,有的按照时间收费,有的实行计量退费,而部分运营企业仅公示粗略标准,让居民直呼“看不懂”。

探访

充电4小时起步的“尴尬”

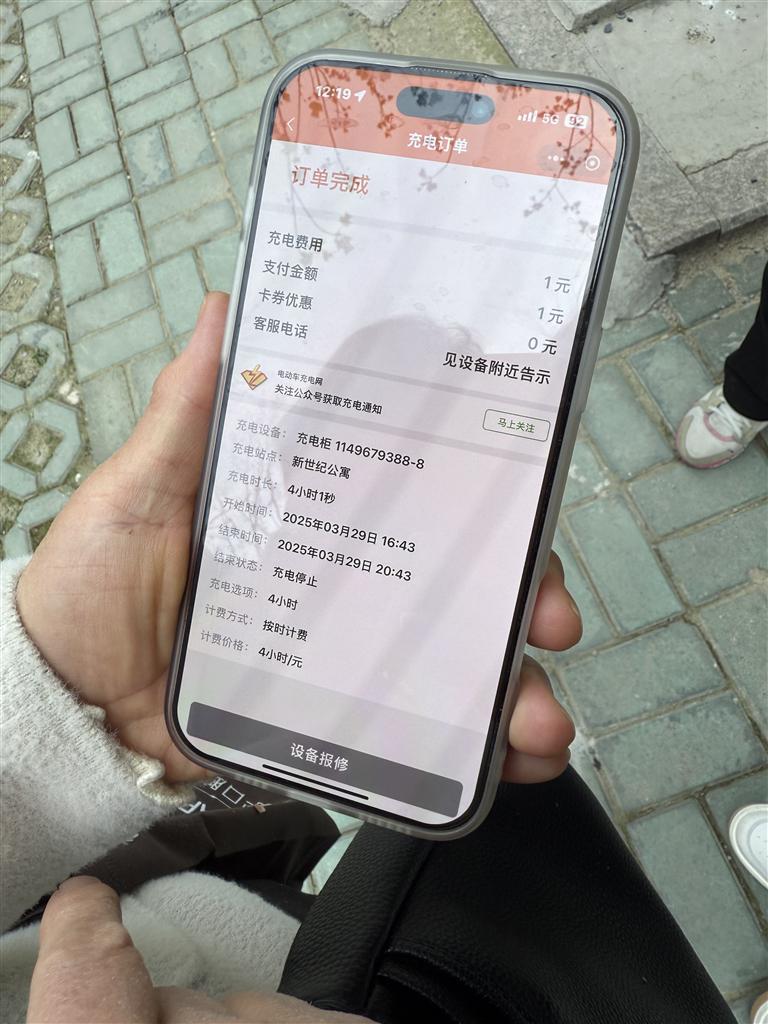

在新世纪公寓的电动自行车充电区域,记者看到,墙上张贴着收费标准:使用微信支付,临时支付3小时/元,会员支付4小时/元;刷卡支付4小时/元。扫描充电桩上的二维码进入操作页面,充电选项为4小时起步,32小时封顶,可选择的充电时长皆为4小时的整数倍。

“我的车一般6小时可以充满,实际充电中只能选择4小时或者8小时”,居民李阿姨说,她一般选择充4个小时,由于电量并不满,即便只是在周边转转,车子也仅能开三天。居民蒋老伯对比其他小区后表示:“人家1元能充5—7小时,我们这明显贵了!”现场还有居民反映,小区里的充电桩一直随着物业调整而更换,原来最少可以只充2个小时,费用五毛钱起步,比现在更合理。

更令居民困惑的是计费透明度的缺失。有居民反映,使用充电桩,8小时充电效果与4小时差异不大。“至少该显示用了多少度电、什么时候充满吧。”多位居民表示,现有设备既无电量计量,也无充满提醒,充电完全靠“猜”。

调查

一墙之隔收费标准差异大

记者走访发现,不同小区的充电标准并不相同,一块钱可以充4小时到7小时不等。此外,各小区都对收费标准进行了公示,但有的小区比较笼统,有的小区明细清晰,具体到了充电电量。

和新世纪公寓仅一墙之隔的畅舜苑采用了“计时+计量”双模式,操作页面清晰显示充电时长、最高功率及退费金额。“我们小区是5小时/元,我只充了281分钟,系统自动退了0.06元。”有居民展示的订单明细让李阿姨羡慕不已。在惠山区长安街道一小区,收费标准公示中明确,“电动自行车充满电后设备将自动断电,剩余充电时长将按付费比例退回”,居民可通过相应App实时查看充电数据。梁溪区山北街道阅山花园小区则已实行电价和服务费分开计算,现场张贴的“无锡市电动自行车充电收费公示牌”上显示,电价为政府定价,收取0.55元/度,服务费为市场调节价,收取0.12元/小时。

为何不同小区电动自行车充电收费标准差异显著?记者咨询多家充电桩企业后发现,核心症结在于物业与充电运营企业之间的电价结算机制不同。一家充电桩企业售后人员透露:“收费标准取决于物业向第三方服务机构收取的电价,若物业不能按民用电标准和运营企业结算,我们只能通过提高居民端单价‘覆盖’成本。”

多家充电桩企业表示,当前电动自行车充电收费采用“物业代缴”模式,运营企业将充电电费统一交给物业,再由物业向供电部门缴纳。此过程中,物业向运营企业收取的电价成为“关键变量”——部分物业因运营成本或管理要求,会在标准电价基础上进行加价。

回应

电价和服务费应分别计价

针对新世纪公寓居民反映的情况,记者从小区物业方面获悉,当前的物业公司于2022年8月进驻,沿用的是之前物业安装的充电桩系统,收费标准也未曾调整。由于接到居民关于设备维修、计价问题的反馈较多,物业近期已上报申请更换充电桩,并调整计费方式。“我们计划本月完成安装,届时也会向居民公示新的收费标准。”相关负责人表示,物业会考虑居民诉求,和第三方协商制定收费标准。

为破解电动自行车充电收费乱象,江苏省于2024年出台《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》,对充电服务收费行为划出明确“红线”。“电动自行车充电收费分为两块,一是基础电价,二是充电服务费。服务费定价属市场调节范畴,经营单位可以自主定价,但经营者应根据成本情况合理确定收费标准,同时,必须严格遵守明码标价规定。”无锡市市场监管局相关负责人表示,根据新规,电动自行车利用户外充电设施充电的费用包括电价和服务费,两项费用应分别标示、分别计价。充电设施运营单位应按照明码标价有关规定,在充电场所等醒目位置分别标示充电电价和服务费标准,不得收取任何未予标明的费用,“对不公示或公示不规范行为,市场监管部门经查实后将责令经营单位整改直至对其进行处罚。”

(晚报记者 陈钰洁/文、摄)

律师说法

江苏蠡湖律师事务所律师夏薇分析,根据《通知》规定,充电设施运营单位原则上自2025年1月1日起,要全面实行充电电量单独计量。各居民住宅小区电动自行车充电设施经营者应通过充电App、手机应用小程序展示,或在充电设施旁的显著位置张贴公告等方式,向用户公示收费标准。在充电完成后,应当通过充电App、手机应用小程序向用户推送实际充电数据,完整反馈收费的构成情况。“尽管相关文件要求充电费用须分项公示,但由于当前物业收取电价不透明、设备老旧等原因,部分小区仍采用‘打包收费’模式,居民无法获知电价与服务费具体比例。”夏薇建议,市民若遇到不按规定明码标价、不执行相关定价的违法行为,可以拨打12315进行投诉举报或者向市场监管部门进行投诉举报。