| 陆婷 文|

无锡是国内著名的山水城市,境内西南部山峦叠翠,山势主要分为东西两股,东面自惠山向东南延伸到军嶂山,西面自舜柯山向西南迤逦至马迹山,如一对摩云金翅拱卫太湖,其间群峰点点,幽然拔秀。作为无锡西麓山脉的起点,舜柯山位于滨湖区荣巷街道西陲,东邻惠山,南面太湖,山体南北长约1.2公里,高220米,是无锡市区的第二高峰。

舜耕历山

自古以来,舜柯山一直传说是三皇五帝之一舜的躬耕之地。踏进这块层峦叠翠、茂林修竹的宝地,我们会发现,当地留存着许多与舜有关的传说、歌谣、遗迹等。

舜是中国古代父系氏族社会后期的华夏族部落联盟领袖,姚姓,一作妫姓,号有虞氏,名重华,史称“虞舜”。舜早年家境贫寒,颠沛流离,相传他为了养家糊口而四处奔波,曾在历山耕耘,在雷泽打鱼,在黄河之滨制作陶器,在寿丘制作家用器物,还到负夏做过生意。《史记》即载:“舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘。”其中“舜耕历山”的传说最为著名。班固《汉书》载:“无锡,有历山,春申君岁祠以牛。”这是明确指出无锡地名和山名的最早史书记载。那么无锡的“历山”在哪里呢?历山即为舜山。无锡现存最古老的方志——南宋咸淳《毗陵志》既曰:“历山,俗名舜山,在慧(惠)山南。”清康熙《无锡县志》亦载:“历山即舜山,龙尾之断,其名崋峲口,去县二十里,起为是山。”

无锡民间传说,舜帝为民时,曾躬耕于无锡舜山。他日出而作,日入而息,汗流浃背、风尘碌碌,并教导村民如何插秧种稻,勤恳助人的精神感动了上苍,天帝给他送来了风调雨顺的天气,还差遣大象为他耕地,燕雀为他衔谷播种。这些经历培养了舜爱护人民、造福于民的品格,他“润天地、识气象、怜众生、护万物、爱禽兽、睦友邦”,倡导“天人协和、万物共荣”之公德,终成大器。

那么,舜柯山的“柯”又作何解呢?康熙《无锡县志》载:“柯山在舜山之西,两峰相望,土人合名之曰舜柯山,《风土记》吴仲雍六世孙柯相之所治也。”说的是,舜山西面的柯山,是随泰伯奔吴的弟弟仲雍后代、吴国第七任君主柯相的治所。后当地人为纪念吴王柯相,将其封邑内与舜山西面相连的山峰命名为“柯山”,并与舜山合称“舜柯山”。

正因为舜耕历山的历史典故人尽皆知,全国各地有许多山峰被冠以“历山”之名,如较为著名的济南历山、山西历山等。时过境迁,现在我们已经无法确证舜耕之地到底在哪里,但无锡舜柯山与舜有关的传说、遗迹和文化内涵尤其丰富,与千古流传的舜耕故事有着比较完整的对应链。

亘古源长

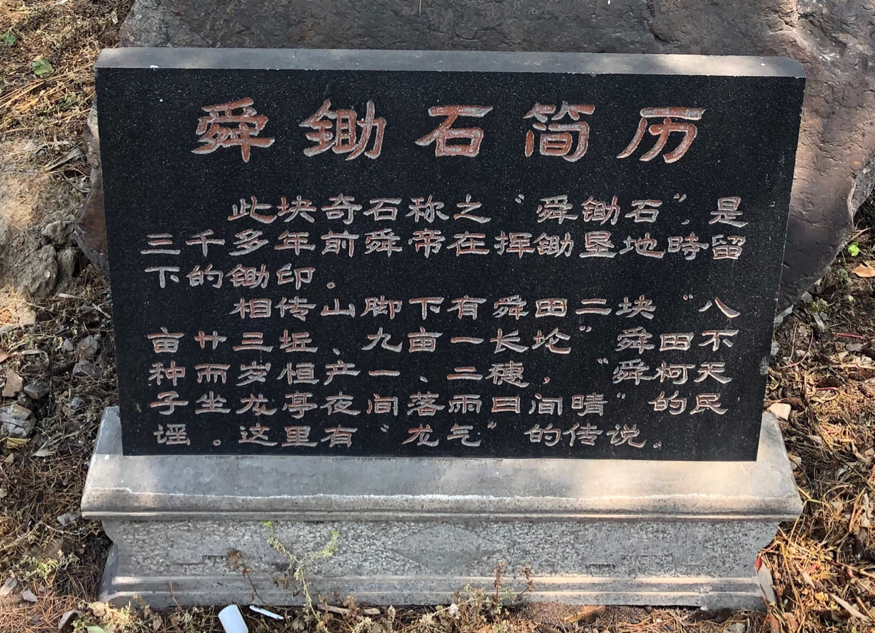

漫步舜柯山,会看到一处叫作“舜皇锄印石”的遗迹,细看这块巨石,会发现其上有两个清晰的印痕。民间传说有一年连续数月大旱,赤地千里,舜立誓带领百姓抗旱,用锄头击打此石,以示人定胜天的决心,终于万众一心,渡过难关。也有传说讲,这块石头上留着的两个脚印状痕迹,是一年涝季,舜登山望远看到太湖水泛滥,心中十分烦躁,连连跺脚而留下的。

舜柯山一带至今仍传颂着“舜柯天子坐龙庭,夜间落雨日间晴;舜柯天子坐龙庭,天下百姓享太平”的吴歌。康熙《无锡县志》载:“(舜柯山)上有舜田,不种而禾,岁恒产一二穗,又有舜井”。舜柯山下有古村落历村(今属惠山区钱桥街道),早在北宋宣和四年(1122年)大文豪杨时就曾记录了这个地名。唐代,舜柯山建起了宏伟的舜皇宝殿,相传这里规模宏大,四周环河,河上建四座石桥,殿前有两株历经了千年风霜、树上生树、需四人合抱的参天古银杏,且经“青鸟衔种”又衍生出二十余棵小树,堪称奇观,为舜柯山平添了几分神秘而灵动的气息。直到上世纪下半叶,这两株古银杏依然存于此地,可惜今天已不见踪迹。

除了舜耕历山,《墨子》《史记》等典籍还记载,舜渔于雷泽、陶于河滨。舜柯山南临太湖,太湖西南有大小雷山二岛,相传就是舜渔泽之地。舜柯山北麓古时有“陶墟”的地名,传为舜冶陶之处。2015年,在舜柯山下赤墩里发现了赤墩遗址,出土了至今约4900—5800年的崧泽文化时期墓葬31座和玉器、石器、陶器、水稻种子等文物300多件,甚至还发掘到初步判断是距今7000年前马家浜文化时期的陶片,说明早在舜之前,就有远古部落先民在舜柯山麓生产生活。实事求是地讲,像舜柯山这样远古传说与史前文化考古如此贴近的地方,在全国来说也并不多见。

舜柯山北麓老虎山下,还有一个叫“虎头泉”的泉眼,与“天下第二泉”惠山泉相隔不到6公里,处在同一水脉,都属于由于地质构造活动形成的碎屑类构造裂隙水,水质具有低矿化度、低硬度、低钠的特点,是非常优质的矿泉水源。如今,虎头泉一带建起了惠山森林公园山泉广场,游人至舜柯山游览,往往从山泉广场进入,沿山路而上,伴着汩汩泉溪,在林间小路徜徉,攀登畅游舜柯山脉,一览锡西秀美风光。

名人旧迹

舜柯山一带自古人文荟萃。早在春秋时期,越国名臣范蠡讨伐吴国,即在舜柯山附近建斗城作为据点,后世又称其为“范蠡城”。南北朝《舆地志》云:“历山西北,有范蠡城,越伐吴,范蠡所筑。”唐《吴地记》载:“在古历山西,今谓斗城,犹存。”至元《无锡志》载:“范蠡城在州西十里,《吴地记》云在历山之西,今谓之斗城,城迹犹在。”

至正《无锡志》载:“宋尚书名臣章谊徙居无锡之斗城。”说的是北宋名臣章谊曾在舜柯山下居住。章谊(1078—1138),字宜叟,建州浦城(今福建建瓯)人,北宋崇宁年间进士,先后任怀州司法参军、杭州通判、刑部尚书、户部尚书、端明殿大学士等职。章谊后因仰慕范蠡,迁往无锡斗城居住。宋洪迈《夷坚志》还记载了这样一个神话故事:章谊第七子章騆,年轻时也住在斗城,一日,他病中梦到有仙人引他出游,出家门不远即至前桥(钱桥),经九曲盘龙港(梁溪)过犊山门后入太湖,一直到达宜兴张公洞。这则故事本身没有太大的价值,但从侧面描述了宋代舜柯山附近的地理形态。

战国时期,楚国令尹春申君被改封江东,以无锡为都城,在舜柯山北麓筑“黄城”居住,每年都会在舜山举办盛大的祭祀典礼。《后汉书·地理志》云:“春申君城故吴墟,以自为都邑。城在无锡。”《舆地志》云:“今历山下春申君祠在焉,去斗城三里,有道通黄城。”《史记》里也曾提到,司马迁来楚地时,亲自到过春申君故城,见到其宫殿规模盛大,十分壮观。

与舜柯山关系最密切、名气最大的名人,乃是宋代名相李纲。李纲(1083-1140),字伯纪,号梁溪先生,无锡人,祖籍福建邵武,两宋之际抗金名臣,民族英雄。北宋政和二年(1112年),李纲登进士第,历官太常少卿、兵部侍郎、尚书右丞。靖康元年(1126)金兵入侵汴京时,李纲坚决抗金,被任命为京城四壁守御使,团结军民,击退金兵,但不久即遭投降派排挤贬斥,去世后追赠少师,谥号“忠定”。李纲能文善诗,著有《梁溪先生文集》《梁溪词》,在无锡留下了梁溪居、大李墅、胶山寺等遗迹,人称“梁溪先生”。

北宋建中靖国元年(1101),李纲母亲病逝,安葬于无锡湛岘山,李纲庐墓守孝三年,亲手种下松柏数万棵。宣和三年(1121),李纲父亲李夔病逝,李纲将父母合葬于湛岘山,丁忧庐墓守孝三年,又植松柏万棵,并作诗“手植松与桂,青青三万株”以纪之,后人称此地为“大松坡”。宋代文学家杨时为李纲母所撰墓志铭中提到“(墓在)历村湛岘山之原”。清道光《惠山记续记》云:“宋赠太师李夔墓,在湛岘山,咸丰二年恢复”“李夔墓在湛岘山,山在崋峲之北,去锡山十余里,即忠定庐墓处”“历山即湛岘也”。民国《惠山新志》载:“李夔墓在湛岘山,钱桥附近”。可见李纲结庐守墓六年之处便在舜柯山一带。2019年,通过研究史料、走访历村土著村民,无锡文史专家陆云发等人在前文提到的虎头泉附近,发现了李夔墓坊石,进一步印证了李夔墓和李纲结庐处正是在舜柯山脉。

遥望崋峲

说到舜柯山,与之遥遥相对的崋峲山也值得一提,自古经常把两山并列而谈。比如,元至元《无锡志》就作了详细的描述:“崋峲山,在龙山西去州(县)一十八里,惠山诸峰至龙山龙尾稍断数十步,然后突起为崋峲山,其断处曰崋峲口。由崋峲口以通湖上诸山,舜山与相指。”

惠山九峰之一的龙山南端,龙尾梢断,隐为平地,在荣巷街道东山村后又突起一小山岭,至今钱荣路为止。这座小山,当地土著俗称“小山头”,就是古人所说的崋峲山。东林大儒高攀龙墓在被迁到现址前,一直都在崋峲山上。无锡籍状元王云锦所编《康熙字典》载:“崋峲,山名,在无锡县高忠宪公葬处。”高攀龙投水自尽后,家人先是将其埋在横山。崇祯元年(1628),高攀龙平反昭雪,不仅被赠官、封荫、赐谥,朝廷还赐谕祭葬,墓址即选在崋峲湾。崇祯三年(1630),高攀龙之子奉旨在此建墓迁葬,高攀龙好友钱谦益、大学士朱国桢等人,分别为其撰写神道碑文、墓志铭等,钱谦益撰碑文曰:“唐虞世远麟凤忧,出非其时来何求?高冠长佩芳泽稠,珩璜据瑀粉相摎。”朱国桢铭文曰:“吾道南矣梁溪愤,东林书院天下闻。顾公开坛从如云,高公领褒同其群。”不过,随着高攀龙墓迁往青山,崋峲山现在已经默默无闻、无人知晓了。

与崋峲相似,千古流芳的舜柯山,如今也已知之者甚少,但舜柯山具有的重要历史、文化价值,不可忽视,值得我们进一步保护、发掘与利用。(本版摄影 陆云发)