| 刘桂秋 文|

纳兰性德和顾贞观(号梁汾),都是清代顺康时期的著名词人,两人有着生死以之的旷世情谊,这已为世人所熟知。一般人不是很清楚的是,纳兰性德的弟弟纳兰揆叙,和顾贞观也有着较深的情感联系。

纳兰揆叙(1674—1717),满洲正黄旗人,字恺功,号惟实居士,他是纳兰明珠次子,纳兰性德之弟。纳兰揆叙比纳兰性德小十九岁,比顾贞观小三十七岁,自幼聪明颖悟,查慎行在《恺功将有塞外之行,邀余重宿郊园,赋此志别》一诗中曾记:“忆子(按:指纳兰揆叙)从我游,翩翩富辞章。十三见头角,已在成人行。”且说江南才士吴兆骞,因科场案流放宁古塔(今黑龙江宁安)前后达二十余年,后来经过顾贞观和纳兰性德的大力营救,终于被放还。吴兆骞放归后,曾充任纳兰明珠府中的家庭教师,教授年方八龄的纳兰揆叙。揆叙读四子经书,有如早已读过的一样,一经背诵,终身不忘,又性喜涉猎诗古文词。某个夏日的雨后,吴兆骞以“雨过青苔润”属对,揆叙应声对以“风归翠竹疏”,兄长性德闻后击节叹赏,说自己年少时远不及这个弟弟。

在那一时期中,以纳兰性德的别业“渌水亭”为中心的文士雅聚和诗词唱咏活动,进入了一个高潮时期,像顾贞观、姜宸英、陈维崧、严绳孙、朱彝尊和吴兆骞等俊才彦士都是渌水亭座中的常客。诸人雅聚时,性德常召不到十岁的揆叙参与其中,揆叙深受这些年辈远高于自己的高人才士的浸染和熏陶,有快速巨大的成长。

据王掞后来为纳兰揆叙写的墓志铭中记:“时容若与朱竹垞彝尊、姜西溟宸英、严耦渔绳孙、顾梁汾贞观时宴集于花间草堂,辄召公往,诸公咸以异才目之。”而纳兰揆叙自己后来也一再回忆起早年的这段经历,如他在《西溟有诗见赠,次韵答之》一诗中记:“……忆自垂髫初识君,佳誉传闻信非哆。一时宾侣皆眼见,想象粗能追昔者。有如肃肃宗庙中,古器依稀辨壶斝……”《禾中留别竹垞先生得五百字》一诗云:“吾兄昔好客,结识俱英贤。就中公最亲,如影依形然。每因儤直暇,觞咏偕欢妍。门前渌水亭,亭外泊小船。平池碧藻合,高树红樱悬。仰窥城西山,俯听槛底泉。有时把彩笔,按谱新词填。或橅姜白石,或效张玉田。有时作八分,鸾凤争翔骞。中郎及丞相,屈强堪比肩。晨游辔屡并,暮宿床必联。阳乌出复没,顾兔缺再圆。相将移四序,谓可终百年……”

清康熙三十八年(1699)二月,纳兰揆叙扈从康熙皇帝第三次南巡至无锡,其间作《酬顾梁汾四首》,在第三首中说:“念吾先伯氏,与君缔同心。直如蛩将駏,岂但磁与针。屈指性命交,未有如君深。余幼方扶床,窥豹亦相钦。”意谓兄长纳兰性德与顾贞观是“蛩蛩駏驉”般的形影不离、休戚与共的执友,在其他人中再也找不到像这样的性命之交;而自己当日还是一个扶床之童,见此情景也是对贞观充满了钦敬之情。

康熙二十三年(1684)九月,纳兰性德作为一等侍卫,扈从康熙皇帝南巡,其间到过无锡,写下了“江南好,真个到梁溪。一幅云林高士画,数行泉石故人题,还似梦游非”的脍炙人口的词作。后来的一些文士的著述,如秦瀛《咏梁溪杂事一百首》诗注、赵函《纳兰词序》和刘继增《忍草庵志》等,都记载了纳兰性德到无锡后,曾和顾贞观在惠山忍草庵贯华阁内“去梯玩月”的故事,如《忍草庵志》中记,纳兰性德曾“访贞观于家,偕严绳孙、陈维崧止(忍草)庵中,庵右有贯华阁为最胜境,性德尝月夜同贞观登阁第三层,屏从去梯作竟夕谈”。

实际上,顾贞观与纳兰性德“玩月去梯”确有其事,但据顾贞观《大江东去》一词的自注,此事发生在纳兰性德在北京海淀的别业“桑榆墅”的三层小楼上。纳兰性德扈驾至无锡时,顾贞观恰好不在家乡,所以不久之后性德还致书贞观,向其历叙所经历的包括无锡在内的江南各地的山川之胜,并不无兴奋地说:“平生师友,尽在兹邦。”但后来秦瀛、刘继增等无锡文士,硬生生地把“去梯玩月”的事从北京搬到了无锡忍草庵贯华阁,编就了一则“美丽神话”。

纳兰性德有过一次扈从康熙皇帝南巡的经历,却未能与顾贞观在无锡见面;而他的弟弟揆叙,曾先后四次侍从康熙南巡到无锡,每一次都心心念念地想要见到顾贞观,并写了多篇相关的诗词作品。

康熙三十八年(1699)二月,纳兰揆叙以南书房行走的身份,随从康熙第三次南巡至无锡,并作《游慧山即事寄顾梁汾十韵》一诗,诗云:

“范蠡城边过,移舟问九龙。村连花漠漠,溪涨碧溶溶。桥外标孤刹,林梢露好峰。酒家多傍柳,山径独支筇。直到泉源处,因怀水递踪。清泠穿石骨,颒(huì,洗脸)漱失尘容。更看名园竹,兼听古寺钟。步遂芳草远,心忆白云封。幽事同谁说,良朋惜未逢。东林回望久,天籁响高松。”

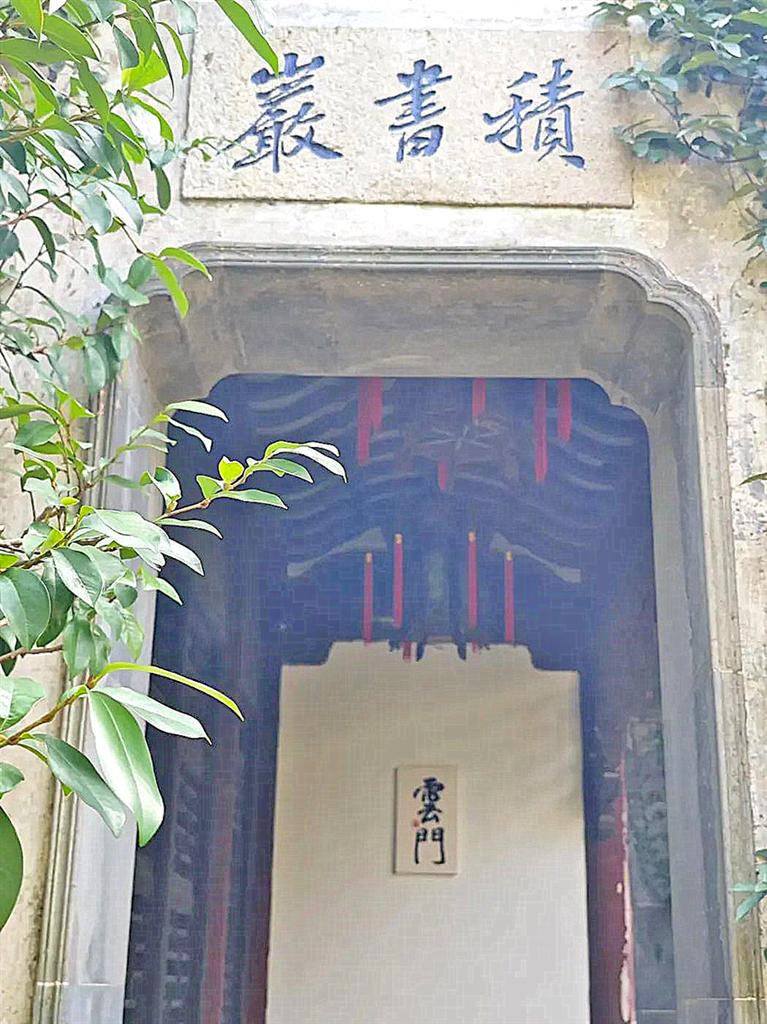

诗中在描绘了惠山一带的景色之后说:“幽事同谁说,良朋惜未逢。东林回望久,天籁响高松。”由此可知这一次在无锡并没有见到顾贞观。此后不久,他又写了《酬顾梁汾四首》,其第一首中说“因思山中人,眠云存顾叟。未知云深处,得共披襟否……徘徊歧路间,感君故情厚。前路约相从,更贳吴趋酒”,道明这次自己有机会到无锡,十分期望能见到顾贞观,两人披襟把酒,畅叙情怀。第二首中有“本自澹荣禄,无心任用舍。著书聊自娱,莫问知音寡”之句,说明贞观归老梁溪后,心怀淡泊,交游寡少,只以著书自娱;而诗末四句“怀君长郁纡,何由袂频把。怅望积书岩(按:积书岩是顾贞观晚年于惠山顾氏祖祠旁构筑的幽居读书之所),云林兴潇洒”,则点出此次无锡之行,终究未能如愿见到贞观,心中倍感怅郁。第三首前文已经提及,诗中回顾了早年顾贞观与兄长纳兰性德的深挚情谊,以及自己对贞观的钦慕之情。第四首写自己在学诗写诗的过程中曾多得顾贞观的指点教益。

康熙四十二年(1703)春,纳兰揆叙扈从康熙皇帝第四次南巡,道经无锡,作词《生查子·过无锡怀顾梁汾》,词曰:“一曲伯鸾溪,鸦轧鸣柔橹。指点积书岩,人在云深处。 柳外与松间,空记班荆语。回首托东风,为问平安否。”上片中的“指点积书岩,人在云深处”,点出自己只能远远遥望积书岩,仍无由见到贞观。下片的“空记班荆语”用的是《左传·襄公二十六年》中的典故,说自己不能像春秋时的伍举和声子那样,在野外相遇,把荆条铺在地上,一起坐下吃东西,彼此欢然道故,互叙旧情。言语之间,不胜怅惘之情。

康熙四十四年(1705)二月,纳兰揆叙扈从康熙皇帝第五次南巡再次来到无锡,作《无锡道中怀顾梁汾》,诗曰:“倚棹梁溪日欲曛,石间流水岭头云。九峰重到犹为客,两度来寻不见君。松菊高情陶靖节,江湖幽梦杜司勋。长途大有相如渴,莫惜清泉一斛分。”“两度来寻不见君”明言前两次到无锡都未能见到贞观;“长途大有相如渴,莫惜清泉一斛分”则用司马相如有“消渴症”的典故,借指只有哪天见到了贞观,分饮我一杯惠山清泉,才能消解掉我欲见故友的深深“渴望”。

康熙四十六年(1707)正月,纳兰揆叙扈从康熙皇帝第六次南巡,再次道经无锡,作五言绝句《无锡道中寄顾梁汾四首》:

泠泠惠山泉,郁郁惠山树。满眼白云深,故人在何处?

闻君厌城市,卜宅林泉幽。春随鱼鸟乐,秋与麏䴥游。

去拟寻三竺,归仍历九龙。出山烦一见,不碍卧松云。

书卷插架多,吟哦积岁久。除却弹指词,还容寓目否?

纳兰揆叙每次来到无锡,一个最大的心愿就是能与顾贞观见上一面;越是见不到,这种“情结”便越结越深。所以这次在诗中,是用了一种“苦苦相求”的口气:虽然“闻君厌城市,卜宅林泉幽”,但是“出山烦一见,不碍卧松云”。不过,估计揆叙这次仍然未能一遂心愿。

如上所述,纳兰揆叙对顾贞观是这样的念念在怀。让人有点迷惑不解的是,在顾贞观这一方,纳兰揆叙数次扈从康熙南巡到无锡,他既没有“出山一见”;而在整部《顾梁汾先生诗词集》中,也看不到诗题或词题中点明写给纳兰揆叙的唱酬或题赠之作。

关于纳兰揆叙扈从康熙南巡到无锡,顾贞观没有“出山一见”,其中的原因,可能确是如上举揆叙诗中所说的,贞观归老梁溪后,心怀淡泊,幽居林泉,不喜交游。另一方面,揆叙扈驾南巡,其身份都是康熙皇帝的近臣,顾贞观更是会有所避忌。

至于说“在整部《顾梁汾先生诗词集》中,看不到诗题或词题中点明写给纳兰揆叙的唱酬或题赠之作”,并不等于说顾贞观从来没有写过和纳兰揆叙有关的诗词之作。上文曾叙及揆叙随从康熙第三次南巡至无锡时,曾作《酬顾梁汾四首》,根据我国古代诗词创作的传统,诗题既云“酬”,很可能是顾贞观写诗在前,纳兰揆叙再作诗酬答。此外,在《顾梁汾先生诗词集》中有《赠某侍读二首》,诗云:

“致身金华省,早贵犹力学。经史期贯穿,浮华从铲落。尤工五七言,兴来极磅礴。碧海掉长鲸,顾惜兰苕弱。昌黎庐陵外,未肯轻所托。古爱今不薄,尚求他山错。居然万间厦,倾吐及葵藿。会希正始音,宁谢建安作。大雅欣有归,吾甘老岩壑。”

“弭笔陪游豫,倚棹梁溪濆。是时春向深,山荣百卉熏。朝来九峰下,一片瀛洲云。玉立照空碧,夐将笙鹤群。相逢道畴昔,欲别何殷勤。且复立斯须,遗音念相闻。泠泠幽泉曲,可以写清芬。”

康熙三十五年(1696),纳兰揆叙由二等侍卫授翰林院侍读,诗题中的“某侍读”很可能就是指揆叙。第一首中描叙“某侍读”出身显贵之家,却孜孜力学,期望能贯穿经史,而于诗艺用力尤深;杨钟羲在《雪桥诗话》中也说“恺功(按:指纳兰揆叙)诗功力实过于乃兄”。第二首写“某侍读”陪从君王巡行,来到了梁溪之滨。所有这些内容,都是和纳兰揆叙的经历高度吻合的。