乙巳蛇年央视春晚,在位于长江与锡澄运河口的江阴国乐岛取景摄制,千名二胡少年和二胡演奏家于红梅一起奏响新春乐章。这是国乐岛首次在全国观众面前亮相,也让江阴这个有着国乐基因的小城,以现代与艺术的姿态展现在世人眼前。国乐岛的江阴音乐厅,由程泰宁院士设计,是专属为民乐演出打造的音乐场馆。江阴与国乐渊源深厚,来自于一位从江阴走出去的二胡奠基开拓者、中国近代国乐宗师——刘天华。

江阴城区的西横街49号,依然保留着全国重点文物保护单位刘氏兄弟故居,也就是刘半农、刘天华、刘北茂三兄弟的家。这是江南特色的清代建筑,粉墙黛瓦的平房院落,走出了文学家刘半农、音乐家刘天华和刘北茂一门三杰。故居的厅堂里有块牌匾“思夏堂”,是为了纪念祖母夏氏,正是她领养了三兄弟的父母亲,才操持支撑起了刘家门庭,也才有了后来的刘氏三杰。

刘天华,本名寿椿,出生于1895年2月4日正月初十,比其哥哥刘半农小4岁。刘半农、刘天华兄弟俩先在父亲刘宝珊创办的翰墨林小学堂读书,后来又相继考入了常州府中学堂。

刘天华的二胡梦从小就开始萌生,他的每一步成长,始终没有放弃内心深处的音乐梦想和对二胡的执着追求。在常州府中学堂时,他学习小号、军鼓,加入了学校管乐队;跟随哥哥去上海时,他又学习音乐理论和西洋乐器,加入开明剧社乐团;回到江阴之后,他在华墅小学堂当上了音乐教员,直到遇见他的二胡启蒙老师周少梅。周少梅比刘天华大10岁,出生于江阴顾山的民乐世家,开创了二胡三把头的演奏技法,当时的刘天华经常去顾山向周少梅学习二胡,而后他们一直在二胡、琵琶上互相交流。

刘天华的第一首原创二胡作品《病中吟》,是1915年他在家中变故、失意迷茫的日子里所创作。在署名时,他为自己正式改名为“天华”,寓意为要将国乐像天女散花一样,撒向中华大地。而后,刘天华又回到母校任教,原常州府中学堂成为了省立常州第五中学,在那里他恢复组建了军乐团和民乐团。

刘天华一直跟随着哥哥刘半农的脚步,从江阴到常州再到北京,也同样得到了北京大学校长蔡元培的赏识和支持。他刚进入北京大学音乐传习所时只教琵琶,但他没有放弃二胡,1923年起,刘天华多次在北大音乐传习所音乐会上演奏国乐,从琵琶曲到首次演出二胡代表作,成功地让二胡在高校音乐会上亮相,还自创编写二胡曲谱教材。在他“力陈萧友梅、上书蔡元培”的竭力争取下,1924年春,北大音乐传习所终于将刘天华的二胡列入了“国乐”的主要课程,让二胡这个千百年来的大众乐器登上了大雅之堂、进入了高等学府。这是我国近现代音乐史上具有划时代意义的一页,二胡成为与古琴、琵琶相当的民族音乐代表乐器之一。

1927年,刘天华在北京大学组建起以改革振兴国乐为核心的国乐改进社,创办出版《音乐杂志》10期,刊登其《光明行》等所有二胡作品。1930年,刘天华二胡琵琶古琴音乐会在北京饭店举行,引起强烈反响,成为中国近代音乐史上的创举。当时,刘天华为德国唱片公司灌制了二胡曲《病中吟》《空山鸟语》以及琵琶曲《歌舞引》《飞花点翠》,这是现代二胡作品首次录制唱片。此外,还有一项创举,刘天华依据梅兰芳清唱记谱,整理成了五线谱和工尺谱的《梅兰芳歌曲谱》,包括京剧昆曲18出戏94个唱段,并由刘半农作序,这是最早根据演唱作记录的京剧曲谱。

刘天华与哥哥刘半农有一首难得的词曲合作,是为江阴君永小学堂谱写的校歌,节奏轻快活泼向上,刘半农的歌词是“最要紧的是做好人、学好样”。这首校歌依然流传在现在的江阴北大街小学。十分遗憾的是,兄弟俩相继因病英年早逝。1932年刘天华因去北京天桥采集民间音乐感染了猩红热,难以医治,于6月8日猝然辞世。1933年,刘半农主编《刘天华先生纪念册》,汇集了刘天华的二胡曲谱作品和纪念文章。1935年,刘天华先生遗作演奏会上,其弟刘北茂首次登台演奏《病中吟》,从在北大教授英文转而继承二哥遗志,在二胡演奏创作上继续前行,也成为一代音乐教育家。

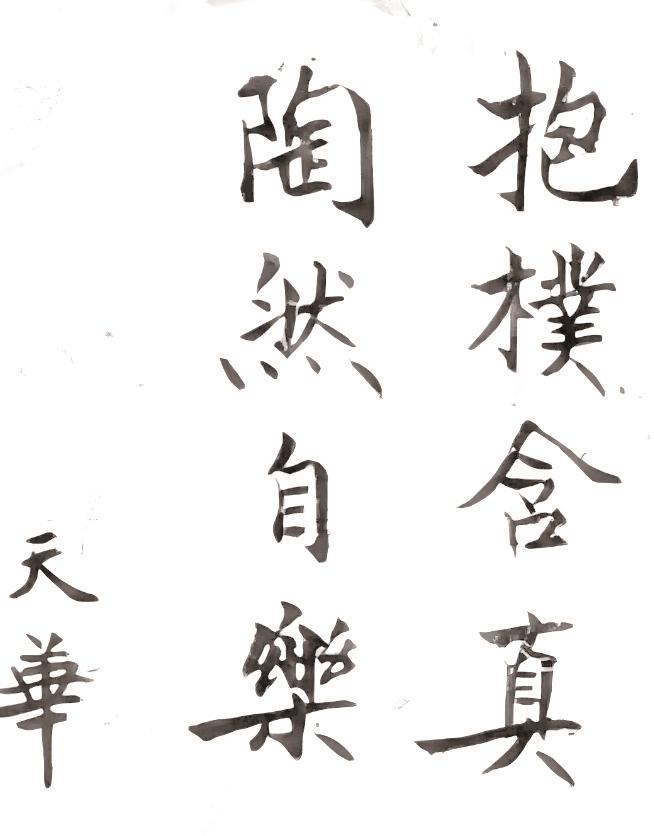

离刘氏故居百米之距,在锡澄运河西门桥畔,有一座刘天华坐姿白色石像,手扶平放膝上的二胡和曲谱,戴着眼镜,目光侧视。底座正面是音乐家贺绿汀所书的“我国杰出的民族音乐家刘天华”,背面是落款“天华”的八个字“抱朴含真,陶然自乐”,这正是刘天华的座右铭,也是他短暂一生的人生态度和价值追求。

刘天华的音乐理想始终是“让国乐和世界音乐并驾齐驱”。他以非常人能及的恒与毅,普及国乐,为二胡、琵琶等民族器乐的抢救性保护和开拓性传承作出了贡献;同时,他在实践中以音乐来陶冶人的情操,提倡平民音乐,为高等教育和美育事业作出了有益探索。

最为可贵的是刘天华音乐创作的人民性,他认为当时在民众中普及音乐,国乐要振兴,二胡是最合适的乐器。而且,其多次向民间艺人和国乐先辈学习二胡、琵琶、古琴等民族乐器以及昆曲等戏曲,采集民间乐谱整理创作。同时,他的音乐创作极具开放性,刘半农说他“中西兼擅,理艺并长,而又会通其间”。刘天华以包容、兼容的姿态,学习五线谱、钢琴和西方音乐理论,借鉴小提琴现代技艺,改进二胡、琵琶等民族乐器和演奏技巧。他“一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中打出一条新路来,然后才能说得到进步两个字”。最终,刘天华的音乐创作颇具创新性,曲目众多,成就斐然,留下了《病中吟》《空山鸟语》《光明行》《良宵》《月夜》等十首二胡独奏曲,占据二胡十大名曲的半壁江山,还有《歌舞引》《改进操》等三首琵琶独奏曲、民乐合奏曲及二胡练习曲40余首。

“刘氏三杰,江阴之光”是著名文学家冰心的题字,冰心的先生吴文藻是江阴人。她在1989年江阴刘氏兄弟故居筹建纪念馆时写下的文字,讲述了与这两位江阴老乡在北京交往的点滴旧事。在各种评价表述之中,给刘氏三兄弟的大致评介基本集中在:文学家、语言学家、教育家、诗人刘半农,一代民乐宗师、民族音乐事业尤其是二胡演奏学派奠基人和开拓者、音乐教育家刘天华,二胡演奏家、音乐教育家刘北茂。

从文学、音乐到教育,从江阴走出的刘氏三杰,始终闪耀在中国文化史。刘氏三杰的传奇故事和艺术人生,也通过影视、书籍、网络的渠道不断传诵。1989年,江阴作家赵沛创作出版《刘天华》人物传记,后又改编成电视剧《刘天华》剧本并摄制播出。2000年,由二胡演奏家陈军主演的电影《刘天华》上映,把刘天华从江阴到北京的故事搬上了大荧幕。2015年,中央电视台百集大型系列人物传记纪录片《百年巨匠——刘天华》在江阴开机,并于2020年正式播出。2019年,江阴作家胡美凤又创作了《流风》一书,首次将刘半农、刘天华、刘北茂三人的传记合写,从家乡视角再现了三位先生的家国情怀。

除了新的国乐岛,江阴城东还有一处以天华命名的文化中心,包括大剧院、博物馆、文化馆、图书馆等等,天华广场上的光明塔、琵琶湖无不显示着民乐元素。天华文化中心广场中央有一座刘天华铜像,并采用群像设计,居中的刘天华铜像呈半坐姿,右手高举,身体前倾,向着远方,左右两侧各有两个或四个手持乐器的男女青年像。

江阴作为江南丝竹的发源地、传播地之一,其城市基因里天然有着国乐元素,始终成为这座城市文化的品牌与符号。当年,刘天华不仅在江阴创作了《月夜》《空山鸟语》等早期二胡作品,在赴北京前还专门在江阴举办了暑期国乐研究会。除了周少梅当时与刘天华亦师亦友,推动了二胡、琵琶等国乐改良,清末民初时期还有一位江阴人对民族音乐作出巨大贡献。他就是民族音乐家郑觐文,擅长江南丝竹乐器尤其是古琴、琵琶,在上海率先组建了大同乐会和第一支民族交响乐队,改编民乐合奏曲《春江花月夜》,还编写了《中国音乐史》。

如今,江阴的江南丝竹已列入江苏省非物质文化遗产项目,江阴本土二胡演奏者也成为二胡艺术的非遗传承人。在江阴,民乐的发展始终接续前行,刘天华民族音乐节已举办三届,全国少年二胡比赛等民乐赛事经常落户江阴,中央民族乐团、北京民族乐团等国乐团体纷纷到江阴演出。2005年,中国音乐家协会刘天华研究会在江阴揭牌成立。2008年,江阴被文化部授予中国民间文化艺术之乡(民乐)。2019年12月,“致敬刘氏三杰——刘育熙教授小提琴独奏新年音乐会”在江阴大剧院上演,刘北茂之子中央音乐学院教授、小提琴家刘育熙饱含深情地为家乡演奏。2022年,江阴举办天华故乡光明行——纪念刘天华先生《光明行》发表90周年民族音乐会。

江阴国乐,源远流长,后继有人。在江阴市刘天华二胡协会的参与推动下,自2011年起“二胡进校园”相继在30多所学校开设了近80个二胡班,累计培养二胡学子1.5万人以上。千人二胡学生演奏响起在江阴海澜飞马水城、外滩公园和国乐岛,出现在央视春晚舞台。江阴还有一所以天华命名的学校“天华艺校”,从学校兴趣班到专门的艺术学校,40年来把一批批江阴学子送入了各大音乐学院等高校殿堂,由艺校师生组成的民乐团也多次赴海外出国交流演出。2019年,江阴职业技术学院落成刘天华铜像,通过江阴文化名人进校园,让师生弘扬和学习刘天华先生“锐意进取、勇于革新”之精神。

2025年元旦,在江阴国乐岛开放的同时,江阴市刘天华民族乐团正式启动组建,刘北茂之子刘育熙先生为乐团揭牌,将全新打造较高水准的民乐团队。据了解,江阴城乡拥有各类国乐社十多个和民间民乐队数十个,暨阳国乐社等团体多次参加海内外或长三角江南丝竹邀请赛。可见,民乐文化在江阴这片土地有着坚实的群众基础。

2025年恰逢刘天华先生诞辰130周年,中央音乐学院党委书记、二胡演奏家于红梅将领衔中国音乐金钟奖选手等青年二胡演奏家们齐聚江阴,举办纪念刘天华诞辰130周年音乐会。天华琴音又将响彻回荡在长江之滨、暨阳大地,刘天华先生也必将永远铭记在每一位民乐工作者和家乡江阴人的心中。

江阴民乐文化,生生不息,代代相传,国乐旋律悠扬,二胡声声,余音不绝。