“稚奴,潜龙必须入渊了。”假面人的一句话,让亲历满门覆灭之祸的钦天监监正之子稚奴化名“藏海”重返京城,从而开启了《藏海传》的复仇之路。

“惟有王城最堪隐,万人如海一身藏”,“藏海”两个字就是来自苏轼诗《病中闻子由得告不赴商州三首》,诗中道出了苏轼对隐居生活的独特见解。他觉得,在喧嚣的京城之中,人海茫茫,反而更容易隐藏自己,远离官场的纷争与是非。该剧制片人张本告诉记者,灵感就是来自这里。

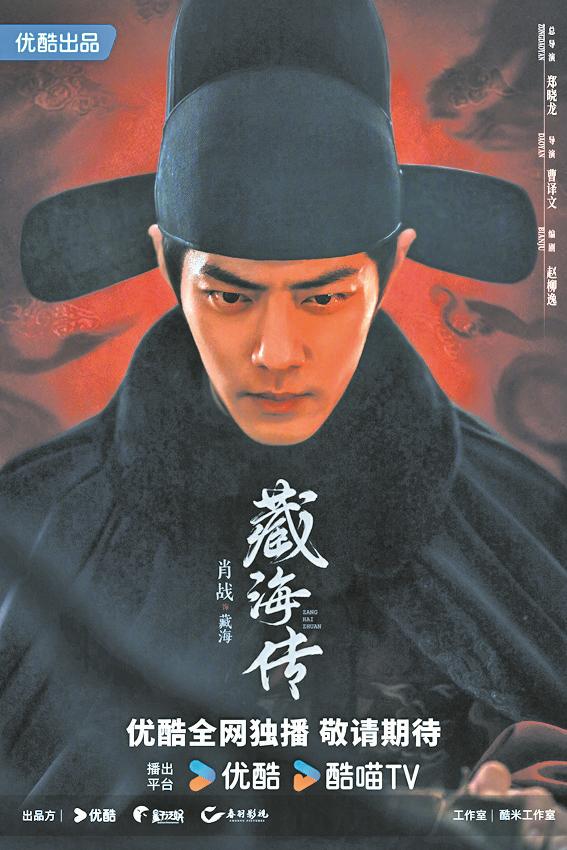

近日,古装传奇剧《藏海传》在优酷、CCTV-8黄金档高燃开播,备受观众期待。《藏海传》究竟讲了个什么故事?

从一心复仇到胸怀苍生 藏海淬炼身心成长蜕变

《藏海传》的故事始于一场灭门惨案。

“我家有门生10人,被黑衣人所杀,我看着师兄狗剩被人拧断了脖子,我的妹妹、母亲均死于剑下,那晚一共死了十四人,距今三千三百二十五天。”剧中稚奴的一句话,道出了他复仇的缘由。

贞顺六年,平津侯庄芦隐以家人生命所迫,逼稚奴的父亲、钦天监监正蒯铎交出在工地密道里拿走的宝贝。蒯铎不允,平津侯大开杀戒,将其妻子、女儿、徒弟一一杀害,年幼的稚奴因被藏在家中密道躲过一劫,却也目睹了亲人被害的全程。后稚奴被一神秘人所救,神秘人不仅改变了他的容貌,还带来了一群师傅,教会他堪舆之术和捭阖之术。

十多年过去,稚奴心中的恨意丝毫没因时间的流逝而消磨。“我要把心封得更紧更密,一丝风都透不起来,对任何人都不动真情。”稚奴对师傅六初说。六初摇了摇头,告诉他:“这么做还不够,你不仅要将自己包裹起来,还要将情绪弄得炉火纯青,让人觉得你哭是真的,笑也是真的。”

告别师傅、将仇恨放在心里的稚奴化身藏海,重回京城,布局复仇。在他的筹谋和布局下,仇敌被纷纷铲除,当年灭门背后更多的秘密也陆续浮出水面……整个故事以复仇为主线,在充满悬念感的氛围中步步深入,逐渐揭开隐藏多年的终极真相。

伴随着剧情的推进,藏海也在不断地自我拷问、淬炼身心、成长蜕变,从最初的“为复仇做幕僚”,再到“入官场当好官”,最后到“为苍生守和平”,通过藏海三个不同的人生阶段,生动刻画出人性的挣扎、复杂与蜕变,旨在赞颂正义与信念的可贵,弘扬惩恶扬善的永恒主题。

《藏海传》不是一部传统意义上的复仇爽剧,它不爽却有着悲剧底蕴。主人公藏海不是复仇机器,而是一个真实的人,有着清晰的成长脉络,带领观众一步步沉浸式体验藏海实施复仇计划的全过程。

故事遵循传统叙事手法 秉承现实主义创作理念

与此同时,该剧在人物塑造上选择了更真实、更落地的处理方式。基于男主“蛰伏十年终觅良机,尚未出师必须入世”的人设前提,藏海并不是完美无缺、运筹帷幄、一切尽在掌握的“开挂式”男主,而是一个有血有肉、有优点也有缺憾的鲜活人物。

在复仇这盘大棋中,他有大局的沉稳,也会有偶发的冲动,有时可以得心应手、翻云覆雨,有时也会囿于复杂局势而一筹莫展;在错综复杂的博弈中,他机谋巧算、利用人心,但也会面临良知的拷问,陷入内心的挣扎与彷徨;他始终坚守自己的信念和底线,却也会在无奈之下作出妥协和牺牲;他会感到疲惫和痛苦,更会显露出普通人的脆弱和无力。

主创团队也告诉记者,《藏海传》是一个完全原创的故事,会有一些堪舆营造和冒险元素,但不是盗墓题材,还是以藏海复仇为主线,设置了大量的悬念,极大加强了故事的吸引力,在不断反转中完成正邪较量,在主题立意与剧作内涵上具备一定的哲学思辨性,突出人性的复杂性,并借由角色成长的主线,体现其追求公正安宁的内心愿景,最终彰显和弘扬了忠诚正义和家国情怀。

“《藏海传》里包含的元素十分丰富,故事性、悬念感很强。我们用现实主义的创作方法去演绎了藏海复仇这样一个比较飞扬的故事。这是郑晓龙导演一贯的创作理念,也是曹译文导演作为一名‘90后’导演把握的非常好的地方。”张本表示。

在制作层面,《藏海传》虽为架空的历史背景,但大到政治、经济、人文,小到场景、服装、道具等都非常注重细节的写实与质感,保持了主创班底一贯高水准的审美和艺术追求。在堪舆风水、建筑营造之外,剧中还加入了皮影戏、昆曲、天文学等中国古代传统文化,通过以形写意的影像处理,将独特而精美的东方美学一帧帧呈现开来,在丰富观众观剧体验的同时,也彰显出中华文化传承千年的艺术表现力。

(北青报 潮新闻 大众新闻,图片来自剧方公开物料)