最近,一则消息引起不少市民关注,谈渡桥地块即将兴建10栋4到6层低密度住宅,计划开工日期为今年8月30日。对于曾经居住于该地块的老人来说,这里承载着他们的童年记忆,也印刻着城市发展的烙印。最近,在这里居住多年的七旬老人苏茂伦根据谈渡桥影像,自费请人制作了一幅卷轴,勾起了搬离此地的街坊们满满的回忆。

水墨卷轴重现老桥旧影

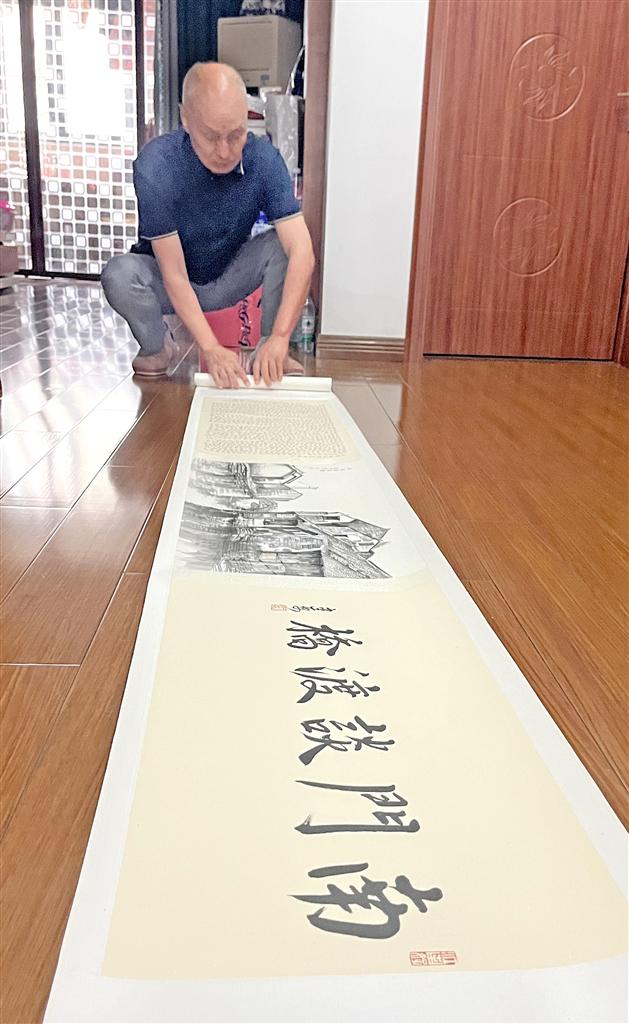

在苏茂伦家中,一幅长达3.93米的卷轴展开。这幅卷轴从右往左分为三个部分,最右面是“南门谈渡桥”五个大字,中间是谈渡桥的水墨旧影,略略加了一点色彩,最左边则是苏茂伦自己撰写的“喜获谈渡桥旧照感言”内容。卷轴的画面部分是由无锡画家于建安根据苏茂伦收藏的一张谈渡桥老照片进行的重新创作。于建安的父辈师从锡城著名画家秦古柳,家学功底深厚。

关于制作这幅卷轴的缘由,苏茂伦表示,10多年前,他无意间看到一幅谈渡桥旧照,萌生了让此桥为更多人知晓的想法。如今,谈渡桥卷轴完成,后人们能从这份卷轴上一睹谈渡桥的历史风貌。许多老友对他的做法也很欣赏,浦学坤、汤可可等锡邑大咖纷纷点赞,认可他保存乡土文史的举动。昔日住在这里的老乡邻杨淑芳说:“这幅画真切地呈现了我小时候生活过的、令我魂牵梦绕的老家模样。”

史料鲜少记载此桥信息

谈渡桥作为锡城的一个老地名,其历史地位不言而喻,但有关谈渡桥的记载并不多。在早年出版的《南长古桥》一书中称,谈渡桥是位于振新路东段,重修于清光绪年间的一座石拱桥。据传明清期间,这里已有相当规模的酒肆茶楼,商贸极盛,明嘉靖抗倭时遭焚。

谈渡桥有多长?多高?则未见相关文字记录。1881年出版的《光绪无锡金匮县志》中有一词条载有“谈渡桥”三字,但并没有详细内容。

据苏茂伦回忆,此桥是一座单孔石拱桥,位于谈渡桥地铁站西北方向,对着谈渡桥弄。听老一辈人说,这座桥可能建于北宋元丰年间,比清名桥历史更为悠久。原有一条谈渡桥河环绕在护城河外,是前往扬名、开化、新安等南部地区的必经之路。传说城外南乡如发生命案,县官出城判案就会经过这座谈渡桥。因此,现在通扬路石子街一带曾被称为“官路头”,即为官家必经之道。据说,元初鸿山谈姓一支来谈渡桥附近发展,到了明代成为这里的望族,明代宣德年间出了一位南京监察御史谈泰,建了木樨厅。有人说谈渡桥重建以谈姓冠名,不知谈泰当时是否出了巨资。

谈渡桥河在1961年下半年开始分段填没,1967年谈渡桥拆除,此桥已消失了半个多世纪。苏茂伦坚信会有相关影像留下,一直都在寻找这些资料。2011年6月12日上午,他在崇安寺的“拱北楼”面馆楼梯转弯处看到一张谈渡桥老照片,上面没有谈渡桥之名,但熟悉的景物让他立马认出了这就是谈渡桥。他翻拍此照片并留存至今,这也是他目前见到的唯一一张谈渡桥照片。

计划展现古桥昔日繁华

苏茂伦表示,他们家族世居于此。他小的时候,这里的小码头是大家洗衣、洗菜的地方,大码头则供居民夏日乘凉。年轻人喜欢坐在桥上,有时热得不行,会从桥上跳下河淴冷浴,也有人会在桥上拉胡琴、吹口琴。从桥上往西眺望,可以看到锡山和惠山,天气好的时候,山上游玩的人影都能看得清清楚楚。

他还记得桥南岸有10多块石碑,有的高达2米。这些石碑上写了什么,小时候并没有仔细看过,很有可能是有关此桥历次修缮的碑文。苏茂伦推测,这些碑文上也可能记载了桥两岸的商业规则。比如,清光绪年间,由薛氏为首联合各丝行,向无锡县衙申请,刻石立碑于谈渡桥南堍,规定不得于北堍再开丝茧行。

据记载,谈渡桥的弄内,曾有大药材行和铁钉、油麻、绸布等店铺。谈渡桥堍之东,有薛氏的广兴、江氏的保昌、倪氏的荣泰、王润之的祥茂等数十家土丝行,直至清康熙初年仍继续经营。这里有谈、马、苏、江等姓氏的人聚族而居,素有“谈半图、马一角、苏搭角,汆来江”之说,形象地描绘了当时各姓聚居的情况。由于城市建设,原来居住在这里的居民们也迁居到城市各个角落。

苏茂伦表示,他未来还打算写一些谈渡桥河填没后的土地使用情况,介绍在该河道上所建起的17家企业的情况,以便后人知晓。他还想通过回忆,请人用画笔描绘出当年谈渡桥两岸各家各户的情况,成为类似于《清明上河图》的画卷。

(晚报记者 黄孝萍/文、摄)