| 王辉 文|

1

明万历二年(1574年)春,无锡发了一次“桃花水”。所谓“桃花水”也称“桃花汛”,是江南地区每年三四月间桃花盛开时节,随着春季气温升高、降水增多,地面产生径流形成的汛情。

这一年的桃花水并不寻常,来自长江。元明时期,随着长江下游江面淤积变窄,潮流动力降低,以及历代对长江与太湖间芙蓉湖的持续改造,江水南下之力不断减弱,宋代以来长江南流入太湖的势头也逐步削弱。明弘治年间的常州府通判姚文灏就曾因为这个问题闹了个笑话,明代《吴中水利全书》中收录了姚《水性辩议》一文,文中对宋代“沿江诸港皆自外而内、自下而上,倒置源流,不识水道”的记载大加奚落:“何乃类云自大江而入南经某处某处耶”。殊不知,这其实是宋代与明代长江太湖间水流形势不同所致,宋代汛期长江南灌太湖之潮势头很猛,造成“诸港水皆自江南流”的现象,但到了明代,无锡地区的主导水流已变为由太湖北流入江。

这年农历三月,长江桃花水自五泄水一路猛涨进入芙蓉湖,浸入无锡,不但漫进西水关,直抵城中学宫前的束带河,也涌上北门码头,导致接官亭周围一片汪洋。然而,无锡县上层人士对此不仅没有责怨之声,反而无比欣喜。因为,就在春潮来袭之时,京师传来特大喜讯——无锡人孙继皋高中状元。无锡话“水”与“书”同音,出身双河佃农家庭的孙继皋靠书本翻身,乃是无锡读书人的莫大荣耀,而罕见的长江春潮更是“独占鳌头”的吉兆,为庆祝和纪念这次无锡喜迎江潮令孙继皋成为状元的盛事,人们便在接官亭旁新建一处馆舍“迎潮馆”。后来,又在迎潮馆对面,竖起了“状元及第坊”。康熙《无锡县志》对此记载道:“迎潮馆,在莲蓉门外,与状元坊相对。明万历二年,潮入西关,至学宫。是年甲戌继皋大魁天下,遂筑迎潮馆于此。”

2

提起孙继皋,无锡人并不陌生,锡山上的龙光塔便与他颇有渊源。明代正德年间,江南士人在雅集中提到,无锡自南宋蒋重珍之后,两百多年居然一个状元也没出,时有后来成为阁老的昆山人顾鼎臣以堪舆之学献策:“士无巍科,乃不角耳。”意思是说惠山是无锡龙脉,锡山作为无锡镇山自然就是龙头,龙头无角怎么会出状元。这个说法一传十十传百,渐渐被无锡士林所采信,乡绅顾懋章、顾可学父子遂于嘉靖元年(1522年)出资在锡山上建了一个石塔“文峰塔”。然而,五十年过去了,直到万历年间还是出不了状元,时任常州知府的施观听了“龙以角听宜空中”的说法,决定再造一座中间镂空的砖塔,这就是后来为我们熟知的龙光塔。

万历二年,正在酝酿中的锡山砖塔终于和这次长江大潮一起,为无锡带来了第二位新科状元。但是,龙光塔直到这年秋天(一说万历四年)才落成,显然不如江潮及时,灵验度自然打了不少折扣,而且这座塔也不是专为孙继皋所建,不如迎潮馆与状元关系更为密切,相比“状元馆”,“状元塔”的地位就要甘拜下风了。

3

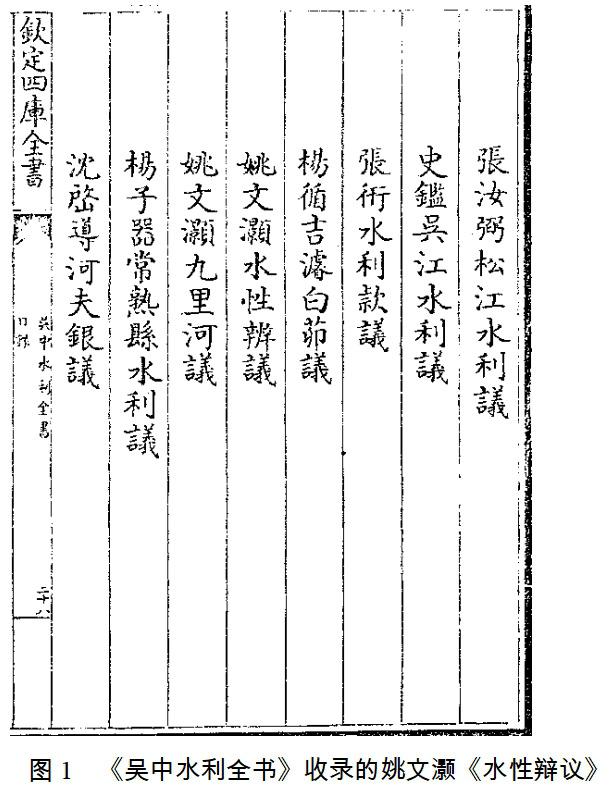

因此,带着状元光环的迎潮馆一经建成,迅速成为无锡北门一带的标志性建筑。著于明万历四年至十年左右的《三吴水考》就记载道,宋莲蓉湖(即芙蓉湖)旧迹在无锡县北门迎潮馆旁。可见在时人眼中,迎潮馆乃是这一区域的地标,不是迎潮馆在芙蓉湖边,而是浩荡芙蓉湖在迎潮状元馆旁。此时的迎潮馆周边,因运河的畅达和便利,已成为无锡一等一的兴隆之地,无锡最热闹的民间赛事“蓉湖竞渡”就在附近举行,江南地区最大规模的真武信徒集会“北塘香灯”也在此处。同一时期的江南名士王穉登也曾夜泊迎潮馆下,留下了这样的记载:“该地为田十九,然巨舸仍到惠山趾。中秋,邑人好游,轻棹载婵娟而出,丝竹之声盈耳。”让我们得以窥见迎潮馆一带的繁华,游船纷纷在这一带的游山船浜漫游,带着游客出入章台柳、翠红乡,丝竹靡音、热闹非凡。

在迎潮馆河对面,有一座规模宏大的庄园——蓉湖庄,与蓬莱庄、南湖庄、梨花庄并称为北塘四大庄。建造者正是修建锡山石塔的顾懋章之侄顾可立,此人淡泊功名、不愿为官,在直隶霸州同知任上归乡筑别业于蓉湖之滨。明王永积《锡山景物略》称其“清波绕门,烟深树密,回廊曲槛,奇石林立,亭台池馆,天花茵池,远水帆樯,横塘灯火,悉集案几”“近城名胜,实无逾比”。庄中不仅有清音阁、步闻廊、湖上草堂、过别槛等,尤以九峰假山闻名,与惠山九峰相对峙,令顾可立引以为傲,遂自号“十峰山人”。蓉湖庄作为明代无锡著名园林,对当地影响很大,地名一直沿用至今。康熙《无锡县志》载:“蓉湖庄,去山不二里,东与迎潮馆相望之地。”也体现出迎潮馆的地标属性,时可与惠山、蓉湖庄并列。

4

不过,作为无锡“状元馆”的迎潮馆,为何不放在无锡文庙学宫附近,却要建在北门接官亭一带呢?相传,孙继皋未及第时,曾在接官亭附近遇到常州知府,被叫上驻泊此处的官船,一番交流后,知府认为人才难得,当场赠银并为之举荐,孙才得以步步进阶,继而一举夺魁,为报答知遇之恩,故在此处立坊纪念。

传说毕竟是传说,清康熙《无锡县志》指出,邑中接官亭旧凡三所:一在西门外两馆驿曰“中流、驻节”;一在北门外曰“迎潮馆”;一在南门外曰“候潮馆”,中有“憩节堂”,并废。今于北则状元坊下,于南则探花坊下,各为小舍以便迎送。可见,迎潮馆不仅用来纪念孙继皋登科折桂,也作为接待路过官员的馆驿之用,可谓一举两得,这也告诉我们迎潮馆的规模、形格、装修必然非同一般。但这则记载也透露了迎潮馆在明末清初的鼎革之际已经被毁,康熙年间在状元坊下面复修了个小房子权当门面。到乾隆南巡时,无锡、金匮两县为迎接圣驾,提前一年就成立了专办接驾事务的“大差局”,局址设在城中关帝庙,大办迎驾之事,并特意将接官亭改名为“接驾亭”,和迎潮馆、小金山(黄埠墩)等一起修葺重建、粉饰一新,使迎潮馆又恢复了几分往日旧观。

5

令人意外的是,江潮留下的这股状元文脉,却因古人的愚昧迷信在清代发生流变,竟引发了一番风波。孙继皋因“水”夺魁一事,经过数百年积淀发酵,令无锡科举风水由“山”转“河”,尤其是康熙三十七年(1698年)在运河上修显应桥后仅仅八年,王云锦又一举高中状元,更令士人对此迷信不已。三十年后,无锡士绅为让本地再出状元,又搞出新花样,认为当年江潮灌入文庙学宫前束带河令继皋折桂,该水脉即是本地学脉,提出堵塞显应桥筑坝,让梁溪河水改道东入束带河,则“文风当更织”。

这一筑坝,束带河水倒是满了,却影响了太湖水进入无锡西北部,令当地田地灌溉受阻,百姓深受其害。民国张瑞初《西神遗事》载:“雍正辛亥(1731年)四月,毁桥堆石为坝。然坝成流塞,一遇旱情,农氓实膺其祸。”民众的怒火终于在嘉庆二十四年(1819年)大旱中爆发,在北乡监生支浩明的带领下砸开显应坝,触怒了保守士绅,设计将支打下冤狱,引发了一场在清末江南闹得沸沸扬扬的“显应桥公案”。若是素以正直著称的孙状元泉下有知,恐怕棺材板都盖不住了吧。所幸无锡民间正气充盈,在正直官吏、士人、百姓的纷纷奔走努力下,最终冤案得雪,坝开水泄。而因此事,江潮文脉之说不再受无锡人待见,渐渐没入故纸。

6

到了清咸丰初年,迎潮馆逐渐变得破败不堪,孙继皋裔孙孙应榖、孙敦榖见状,又在状元坊东边不远处建了五楹楼馆,也题额“迎潮馆”,供过境官员“休憩”,自此,北塘有了官修和民建两个迎潮馆,万历江潮和状元所留下的文化脉络对地方的影响可见一斑。清代周有壬《锡金考乘》对此记载道:“迎潮馆,在莲蓉门外,与孙继皋状元坊相对。明万历二年,春潮水入西关至学宫之前,是岁继皋大魁天下,遂筑迎潮馆于此,后废。国朝咸丰初元,继皋裔孙应榖、敦榖等,于状元坊东数十武,建楼五楹即以迎潮馆颜之。”

风流总被风吹雨打去。民国26年(1937年)11月,无锡在抗战中沦陷,日寇在锡城多次纵火,烧光了莲蓉桥到吴桥的房屋,迎潮馆也在此浩劫中被焚毁,状元坊、接官亭也接连倒塌。次年,北塘逃难民众返回后,清除了瓦砾,建起了大片绵延塘岸的裙板房。“迎潮馆”自此湮灭,只余这个优雅的名称,以及关于状元文脉的历史记忆,回荡在蓉湖运河之上,奔流而赴长江。

迎潮馆虽逝,状元文化仍有余响。1938年,原莲蓉桥堍长春阁面馆老板林勤轩与庆丰纺织厂陆贵山、丝茧经纪人朱秉廉等人合股,在迎潮馆遗址附近开办了“状元楼菜馆”,请常州书法家唐驼题额。这家菜馆既有早茶特色,又延请名厨烹饪颇具本地风味的老烧鱼、脆鳝、尼庵面筋、奶油蹄筋等,一时名声大振、风头无两,早间客商喝茶谈生意,中、晚市厂商老板宴客,均座无虚席。遇到“黄道吉日”,绅商富户为儿女举办汤饼之筵(满月酒)、季世之宴(周岁宴),都喜欢讨个吉利,到状元楼举办。有竹枝词赞云:“水陆交通莲蓉桥,万商云集状元楼”。上世纪70年代,状元楼的老烧鱼被列入第一批认定的无锡名菜名点。直到改革开放后,状元楼仍是无锡著名的传统酒楼。值得一提的是,林勤轩之子林耀清、之孙林志桦均是无锡旅沪的足球名宿,林耀清培养了著名足球教练徐根宝,林志桦则率上海女足多次赢得全国冠军,可谓女足教练中的“状元”。