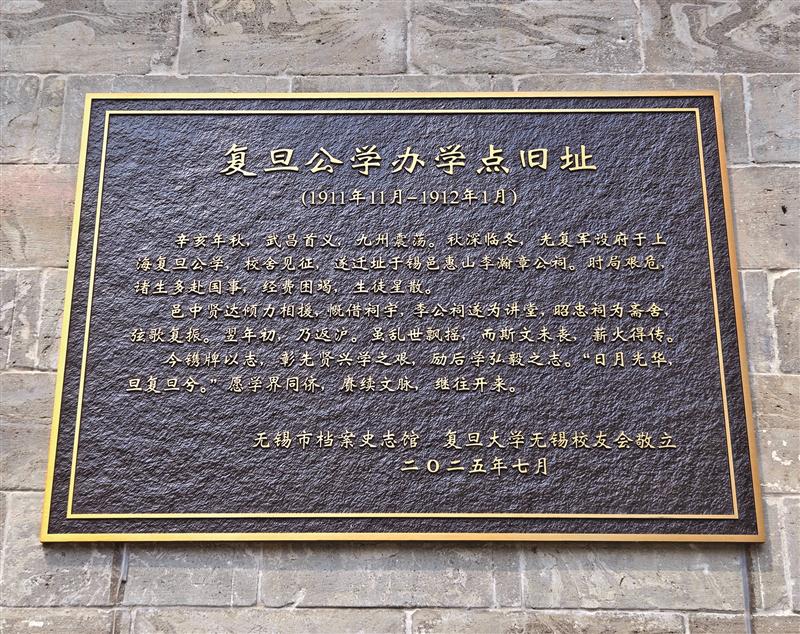

盛夏的惠山古镇游人如织,烧香浜李公祠旧址的黛瓦粉墙间添了一抹人文亮色——一方“复旦公学办学点旧址”铜牌于近日在此正式挂牌。这枚铜牌无声诉说着一段乱世弦歌的往事,更牵起了一所百年学府与一座江南名城之间的世纪情缘。

故纸寻踪: 史志编修中的意外发现

在无锡市档案史志馆的故纸堆里,1911年复旦的迁校记录跃然眼前。无锡市档案史志馆专家向记者透露,这次挂牌的契机,源于《无锡史》和《惠山古镇历史文化街区志》的编纂工作,“在梳理过程当中我们发现了这个线索,与复旦大学无锡校友会一拍即合,决定将这段尘封往事重现于它的发生地点李公祠。”

1911年深秋,辛亥革命的惊雷震荡上海。复旦公学校园被光复军司令部征用,办学陷入困顿。校长马相伯与无锡籍教务长胡敦复率七十余名复旦师生,在无锡士绅的鼎力支持下,毅然将学校迁往无锡。借李公祠为讲堂、昭忠祠作宿舍,在锡惠山麓延续教学火种。

惠山虽秀,却非久读之地。彼时游人如织、喧嚣不息,马相伯先生深感“地近花市,箫鼓画船,不宜建设学校”。加之沪上局势趋稳,师生们仅在无锡度过月余,便于1912年1月中旬重返上海,1917年改名为复旦大学。虽然短暂,却成为复旦在无锡土地上唯一一次真实的办学实践。

三迁未竟:校城的百年情缘

无锡市档案史志馆相关负责人介绍,在中国第二历史档案馆、无锡市档案史志馆、复旦大学档案馆、梁溪区档案史志馆等处保存的史料中记载:1911年、1936年前后和1945年,复旦三次意欲迁址无锡,但终究擦肩而过。谈及这段波折,复旦无锡校友会副会长张焕勇言语间满是感慨:“1936年前后复旦曾计划在无锡建设新校园,遗憾的是,不久‘七七事变’爆发,复旦大学迁锡之事就此中断,1945年的时候还有一次机会,但因种种原因也没能来,所以说复旦大学跟无锡渊源是非常深的。”

2010年,复旦大学无锡研究院的成立,为这段跨越世纪的守望画上了一个圆满句点。而今年恰逢复旦百廿华诞,这块镌刻着历史记忆的铜牌,终于稳稳落于李公祠旧址。“挂牌对发掘无锡的文化十分有帮助。”张焕勇说,“这不仅是对‘日月光华,旦复旦兮’这一大学精神的致敬,更是对先贤于炮火中坚守教育火种、弘毅坚卓精神的铭记。无锡本身就非常有文化底蕴,此举能助推文旅发展,更能借助复旦的影响力扩大无锡的文化辐射力。”

“当年动荡的时局下,无锡慷慨借出李公祠作讲堂,昭忠祠作宿舍,文脉才得以在烽火中延续。”无锡市档案史志馆专家解释,挂牌于此,正是为了彰显先贤在乱世中艰难兴学的精神,勉励后学继承“士不可以不弘毅”的坚韧品格。(李昕昕 文/摄)