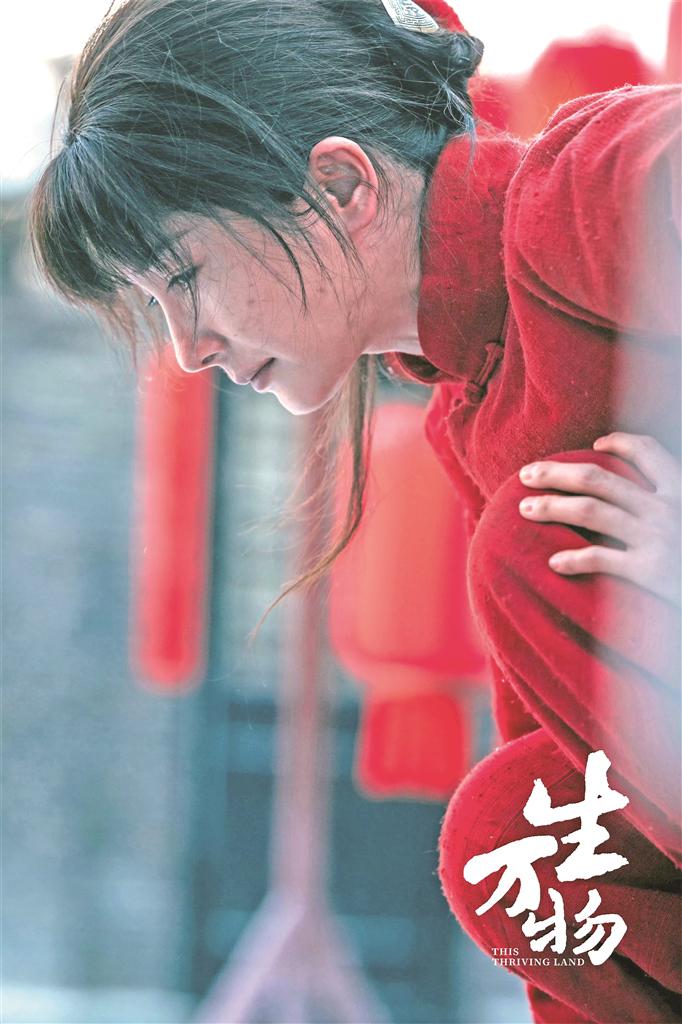

近日,在古装剧霸屏的荧屏暑期档中,关注百姓生活和土地力量的现实主义大剧《生万物》为这个暑期注入了一股清流,匠心打磨的农村题材故事点燃了观众的追剧热情。《生万物》改编自赵德发长篇小说《缱绻与决绝》,正在爱奇艺、CCTV-8黄金档热播。

这部年代群像剧再现了农耕文化的厚重底蕴,剧集以节气更迭、时代变迁为经纬,讲述1926年-1947年的鲁南乡村中,宁绣绣、封大脚等人物与土地的深刻羁绊,谱写下“万物生”的生命华彩之歌。

在人与土地的关系中彰显生活智慧

《生万物》的故事发生在鲁南大地上,剧集以宁家、封家、费家三个家族两代人的命运为主线,他们经历着战火与变革的时代洪流,呈现着人与土地生死相依的深情厚谊。

农耕文化的核心在于以地为根,土地不仅是生产资料,更是农民自我价值的体现。在群像人物与农耕文化交织中,《生万物》提出了一个永恒的命题:人与土地该如何相处?

剧中人物的选择呈现了不同的路径:以宁学祥为代表的是人对土地的占有关系,他将攒钱攒地视为生命要义,甚至拒绝卖地救女。以宁绣绣、封大脚为代表的是人与土地的共生关系,宁绣绣善良肯干、勤劳节俭,在扎根土地的点滴学习中带领大家致富;封大脚朴实敦厚,把土地视为生命之源,拥有丰富的农耕本事。剧中,面对铁头家的地被抽租引发的冲突,宁绣绣、封大脚坚持义大于利,选择开垦荒地而非争地,化解邻里矛盾,彰显着天道酬勤的朴素生活哲学和互助共济的伦理精神。

《生万物》没有将农村题材故事浪漫化为田园牧歌,而是直面其中的苦难,通过辩证视角思考着人与自然、人与时代的关系。宁学祥和费左氏的封建专制有着社会局限性,对于是非善恶,他们坚守着自己的信条;狡黠算计的封二一辈子渴望凑足二十亩地,这种执念的背后是对“耕者有其田”的理想化追求,也是农耕社会中个体与土地血脉相连的缩影;宁绣绣、封大脚既坚守土地又接受着新思想的洗礼,他们身上的人物弧光暗示着传统农耕精神在时代变迁中的转型与新生。

在书写生命与历史中传递农耕美学

剧集遵循鲁南农村的自然风貌和传统民俗,实景拍摄让人看到山川之美、土地之美,叙事结构则暗合着农耕习俗特有的循环时间观,当农耕时序参与叙事建构,土地便成为承载情感与记忆的舞台。

腊月,封二就琢磨着春耕,在他眼中,“庄稼百样巧,地是无价宝”,不管是自家还是别人家的土地,都要好好对待;除夕之夜,绣绣和大脚守着炭火盆守岁,通过新年增福禄的方式期盼着新一年万事顺遂;到了立春时节,封二和村里人“试春气”“打春牛”,准备开始新一年的耕种,这种感知时节变化的特殊仪式,流露出人们对于耕种的迫切之心和对土地的深厚情感;“二月二龙抬头”,村民们用草灰撒出层层套叠的圆圈,吟诵着“大仓满,小仓流”的传统民谚,在踅谷仓的活动中祝福着新一年五谷丰登、粮食满囤。周而复始的劳作形成了独特的生命节奏,构成了农耕文化抵御无常的坚韧力量。

《生万物》的故事为稀缺的农村题材影视作品带来新鲜感和烟火气息,从历史进程到个人命运,从自然规律到农耕经验,从建筑样式到生活器物,剧集展现出农耕文化在历史长河中的延续与变迁,并展开对个体命运的深度关照,唤起当下观众的情感共鸣。

正如片尾曲所唱:“人间和草木,便是全部”,当封二捧起黄土撒向天空,飞扬起的不仅是泥土,还有一个民族对土地的眷恋。从一粒土、一滴汗中感悟土地的力量,这种跨越时空的生活故事将成为现代人追寻的精神原乡,也是《生万物》的动人所在。(农民日报,图片来自剧方公开物料)