| 李建华 文|

一、科举入仕

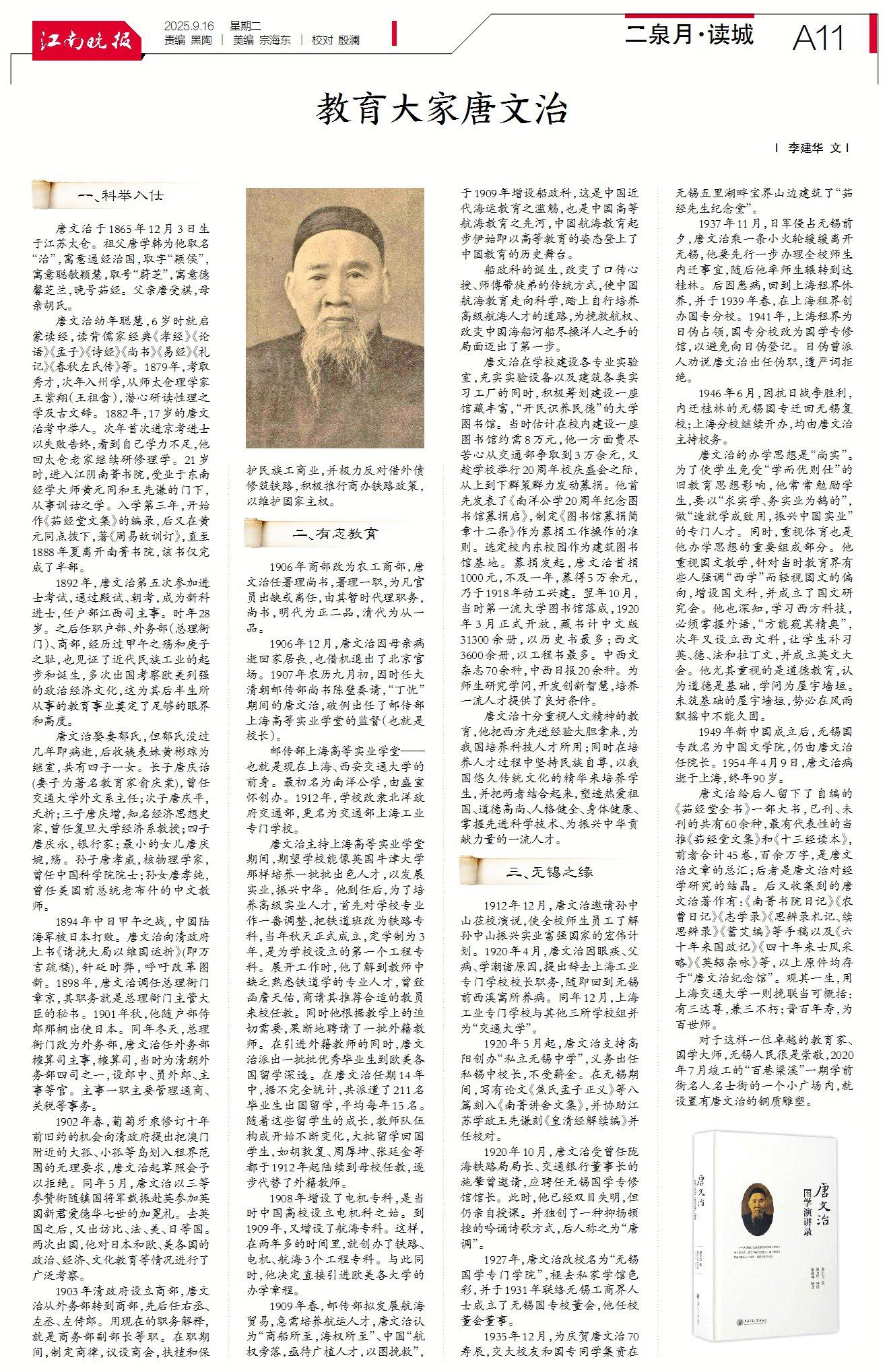

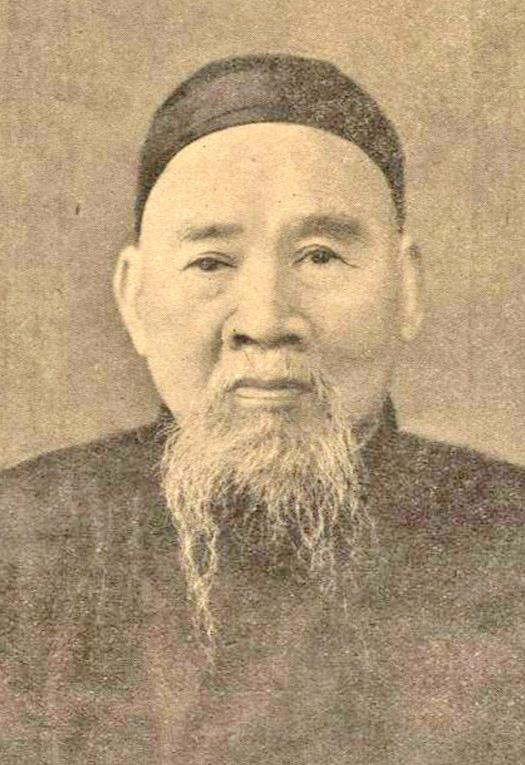

唐文治于1865年12月3日生于江苏太仓。祖父唐学韩为他取名“治”,寓意通经治国,取字“颖侯”,寓意聪敏颖慧,取号“蔚芝”,寓意德馨芝兰,晚号茹经。父亲唐受祺,母亲胡氏。

唐文治幼年聪慧,6岁时就启蒙读经,读背儒家经典《孝经》《论语》《孟子》《诗经》《尚书》《易经》《礼记》《春秋左氏传》等。1879年,考取秀才,次年入州学,从师太仓理学家王紫翔(王祖畲),潜心研读性理之学及古文辞。1882年,17岁的唐文治考中举人。次年首次进京考进士以失败告终,看到自己学力不足,他回太仓老家继续研修理学。21岁时,进入江阴南菁书院,受业于东南经学大师黄元同和王先谦的门下,从事训诂之学。入学第三年,开始作《茹经堂文集》的编录,后又在黄元同点拨下,著《周易故训订》,直至1888年夏离开南菁书院,该书仅完成了半部。

1892年,唐文治第五次参加进士考试,通过殿试、朝考,成为新科进士,任户部江西司主事。时年28岁。之后任职户部、外务部(总理衙门)、商部,经历过甲午之殇和庚子之耻,也见证了近代民族工业的起步和诞生,多次出国考察欧美列强的政治经济文化,这为其后半生所从事的教育事业奠定了足够的眼界和高度。

唐文治娶妻郁氏,但郁氏没过几年即病逝,后收姨表妹黄彬琼为继室,共有四子一女。长子唐庆诒(妻子为著名教育家俞庆棠),曾任交通大学外文系主任;次子唐庆平,夭折;三子唐庆增,知名经济思想史家,曾任复旦大学经济系教授;四子唐庆永,银行家;最小的女儿唐庆婉,殇。孙子唐孝威,核物理学家,曾任中国科学院院士;孙女唐孝纯,曾任美国前总统老布什的中文教师。

1894年中日甲午之战,中国陆海军被日本打败。唐文治向清政府上书《请挽大局以维国运折》(即万言疏稿),针砭时弊,呼吁改革图新。1898年,唐文治调任总理衙门章京,其职务就是总理衙门主管大臣的秘书。1901年秋,他随户部侍郎那桐出使日本。同年冬天,总理衙门改为外务部,唐文治任外务部榷算司主事,榷算司,当时为清朝外务部四司之一,设郎中、员外郎、主事等官。主事一职主要管理通商、关税等事务。

1902年春,葡萄牙乘修订十年前旧约的机会向清政府提出把澳门附近的大孤、小孤等岛划入租界范围的无理要求,唐文治起草照会予以拒绝。同年5月,唐文治以三等参赞衔随镇国将军载振赴英参加英国新君爱德华七世的加冕礼。去英国之后,又出访比、法、美、日等国。两次出国,他对日本和欧、美各国的政治、经济、文化教育等情况进行了广泛考察。

1903年清政府设立商部,唐文治从外务部转到商部,先后任右丞、左丞、左侍郎。用现在的职务解释,就是商务部副部长等职。在职期间,制定商律,议设商会,扶植和保护民族工商业,并极力反对借外债修筑铁路,积极推行商办铁路政策,以维护国家主权。

二、有志教育

1906年商部改为农工商部,唐文治任署理尚书,署理一职,为凡官员出缺或离任,由其暂时代理职务,尚书,明代为正二品,清代为从一品。

1906年12月,唐文治因母亲病逝回家居丧,也借机退出了北京官场。1907年农历九月初,因时任大清朝邮传部尚书陈璧奏请,“丁忧”期间的唐文治,破例出任了邮传部上海高等实业学堂的监督(也就是校长)。

邮传部上海高等实业学堂——也就是现在上海、西安交通大学的前身。最初名为南洋公学,由盛宣怀创办。1912年,学校改隶北洋政府交通部,更名为交通部上海工业专门学校。

唐文治主持上海高等实业学堂期间,期望学校能像英国牛津大学那样培养一批批出色人才,以发展实业,振兴中华。他到任后,为了培养高级实业人才,首先对学校专业作一番调整,把铁道班改为铁路专科,当年秋天正式成立,定学制为3年,是为学校设立的第一个工程专科。展开工作时,他了解到教师中缺乏熟悉铁道学的专业人才,曾致函詹天佑,商请其推荐合适的教员来校任教。同时他根据教学上的迫切需要,果断地聘请了一批外籍教师。在引进外籍教师的同时,唐文治派出一批批优秀毕业生到欧美各国留学深造。在唐文治任期14年中,据不完全统计,共派遣了211名毕业生出国留学,平均每年15名。随着这些留学生的成长,教师队伍构成开始不断变化,大批留学回国学生,如胡敦复、周厚坤、张廷金等都于1912年起陆续到母校任教,逐步代替了外籍教师。

1908年增设了电机专科,是当时中国高校设立电机科之始。到1909年,又增设了航海专科。这样,在两年多的时间里,就创办了铁路、电机、航海3个工程专科。与此同时,他决定直接引进欧美各大学的办学章程。

1909年春,邮传部拟发展航海贸易,急需培养航运人才,唐文治认为“商船所至,海权所至”、中国“航权旁落,亟待广植人才,以图挽救”,于1909年增设船政科,这是中国近代海运教育之滥觞,也是中国高等航海教育之先河,中国航海教育起步伊始即以高等教育的姿态登上了中国教育的历史舞台。

船政科的诞生,改变了口传心授、师傅带徒弟的传统方式,使中国航海教育走向科学,踏上自行培养高级航海人才的道路,为挽救航权、改变中国海船河船尽操洋人之手的局面迈出了第一步。

唐文治在学校建设各专业实验室,充实实验设备以及建筑各类实习工厂的同时,积极筹划建设一座馆藏丰富,“开民识养民德”的大学图书馆。当时估计在校内建设一座图书馆约需8万元,他一方面费尽苦心从交通部争取到3万余元,又趁学校举行20周年校庆盛会之际,从上到下群策群力发动募捐。他首先发表了《南洋公学20周年纪念图书馆募捐启》,制定《图书馆募捐简章十二条》作为募捐工作操作的准则。选定校内东校园作为建筑图书馆基地。募捐发起,唐文治首捐1000元,不及一年,募得5万余元,乃于1918年动工兴建。翌年10月,当时第一流大学图书馆落成,1920年3月正式开放,藏书计中文版31300余册,以历史书最多;西文3600余册,以工程书最多。中西文杂志70余种,中西日报20余种。为师生研究学问,开发创新智慧,培养一流人才提供了良好条件。

唐文治十分重视人文精神的教育,他把西方先进经验大胆拿来,为我国培养科技人才所用;同时在培养人才过程中坚持民族自尊,以我国悠久传统文化的精华来培养学生,并把两者结合起来,塑造热爱祖国、道德高尚、人格健全、身体健康、掌握先进科学技术、为振兴中华贡献力量的一流人才。

三、无锡之缘

1912年12月,唐文治邀请孙中山莅校演说,使全校师生员工了解孙中山振兴实业富强国家的宏伟计划。1920年4月,唐文治因眼疾、父病、学潮诸原因,提出辞去上海工业专门学校校长职务,随即回到无锡前西溪寓所养病。同年12月,上海工业专门学校与其他三所学校组并为“交通大学”。

1920年5月起,唐文治支持高阳创办“私立无锡中学”,义务出任私锡中校长,不受薪金。在无锡期间,写有论文《焦氏孟子正义》等八篇刻入《南菁讲舍文集》,并协助江苏学政王先谦刻《皇清经解续编》并任校对。

1920年10月,唐文治受曾任陇海铁路局局长、交通银行董事长的施肇曾邀请,应聘任无锡国学专修馆馆长。此时,他已经双目失明,但仍亲自授课。并独创了一种抑扬顿挫的吟诵诗歌方式,后人称之为“唐调”。

1927年,唐文治改校名为“无锡国学专门学院”,褪去私家学馆色彩,并于1931年联络无锡工商界人士成立了无锡国专校董会,他任校董会董事。

1935年12月,为庆贺唐文治70寿辰,交大校友和国专同学集资在无锡五里湖畔宝界山边建筑了“茹经先生纪念堂”。

1937年11月,日军侵占无锡前夕,唐文治乘一条小火轮缓缓离开无锡,他要先行一步办理全校师生内迁事宜,随后他率师生辗转到达桂林。后因患病,回到上海租界休养,并于1939年春,在上海租界创办国专分校。1941年,上海租界为日伪占领,国专分校改为国学专修馆,以避免向日伪登记。日伪曾派人劝说唐文治出任伪职,遭严词拒绝。

1946年6月,因抗日战争胜利,内迁桂林的无锡国专迁回无锡复校;上海分校继续开办,均由唐文治主持校务。

唐文治的办学思想是“尚实”。为了使学生免受“学而优则仕”的旧教育思想影响,他常常勉励学生,要以“求实学、务实业为鹄的”,做“造就学成致用,振兴中国实业”的专门人才。同时,重视体育也是他办学思想的重要组成部分。他重视国文教学,针对当时教育界有些人强调“西学”而轻视国文的偏向,增设国文科,并成立了国文研究会。他也深知,学习西方科技,必须掌握外语,“方能窥其精奥”,次年又设立西文科,让学生补习英、德、法和拉丁文,并成立英文大会。他尤其重视的是道德教育,认为道德是基础,学问为屋宇墙垣。未筑基础的屋宇墙垣,势必在风雨飘摇中不能久固。

1949年新中国成立后,无锡国专改名为中国文学院,仍由唐文治任院长。1954年4月9日,唐文治病逝于上海,终年90岁。

唐文治给后人留下了自编的《茹经堂全书》一部大书,已刊、未刊的共有60余种,最有代表性的当推《茹经堂文集》和《十三经读本》,前者合计45卷,百余万字,是唐文治文章的总汇;后者是唐文治对经学研究的结晶。后又收集到的唐文治著作有:《南菁书院日记》《农曹日记》《志学录》《思辨录札记、续思辨录》《蓄艾编》等手稿以及《六十年来国政记》《四十年来士风采略》《英轺杂咏》等,以上原件均存于“唐文治纪念馆”。观其一生,用上海交通大学一则挽联当可概括:有三达尊,兼三不朽;晋百年寿,为百世师。

对于这样一位卓越的教育家、国学大师,无锡人民很是崇敬,2020年7月竣工的“百巷梁溪”一期学前街名人名士街的一个小广场内,就设置有唐文治的铜质雕塑。