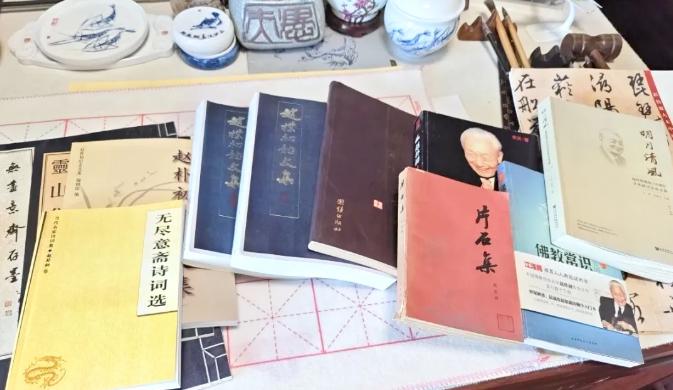

最近有幸得到灵山集团赠送的赵朴老《灵山集》《无尽意斋墨宝》《小灵山绝句》。欣赏之余,我把家里收藏的《赵朴初传》,以及赵朴老写的《佛教常识答问》《赵朴初韵文集》《赵朴初嘉言集》《无尽意斋诗词选》《滴水集》《片石集》和《赵朴初纪念文集》,认认真真又阅读了一遍。

赵朴老虽然已经离开我们25年了,但他身上清廉、谦和与悲悯的形象,以及他为人处事的道德风范,深深打动了我,使我高山仰止,十分敬佩。

一

赵朴初于1907年11月5日出生在安徽省太湖县。其祖上四代翰林,太高祖赵文楷曾被嘉庆帝钦点为状元,在不到百年间,赵朴初的五世祖、祖父、伯父等直系亲属连续被授予翰林,这在清朝两百多年的历史上绝无仅有。家有光绪皇帝御赐的“四代翰林”匾额,家族文脉底蕴深厚。

赵朴初的父亲赵恩彤担任过县吏和塾师,母亲陈慧(陈仲瑄,号“拜石”)出身名门,文学素养高,是虔诚的佛教徒。赵朴老自幼受母亲熏陶,对佛教怀有亲近之感。

赵朴初早年求学经历丰富,1920年,他离开家乡前往上海,寄住在关絅之家,后考入苏州东吴大学附属第一中学预备班,并凭借优异成绩升入东吴大学附中。1927年,因患肺病,他前往武汉舅舅家调养,病愈后回到上海,居住在觉园。1922年,关絅之等人创立全国首个居士林团体——佛教居士林,同年创办净业社。1927年,净业社迁至觉园,赵朴初在此担任秘书工作。1929年,中国佛教协会成立,关絅之当选常委,赵朴初借此机会接触到众多全国高僧大德,自此踏上与佛结缘、践行慈悲普度之路。

1935年秋,圆瑛法师在上海开办圆明讲堂,经他介绍,赵朴初皈依佛门,成为在家居士。在圆明讲堂,赵朴初深入研读卷帙浩繁的佛经,他将私塾及东吴大学所学知识与佛学相互融通,他的诗文造诣,也与日俱进。

1937年,“八一三”淞沪战争爆发,大量难民陷入困境,急需安置。当时担任上海佛教界护国和平会秘书的赵朴初,与吴大琨等友人主动承担起安置难民的重任。他们带领成群的灾民脱离险境,成功说服宁波同乡会大楼、金城大剧院等场所接纳灾民,难民们深受感动,赞誉赵朴初为“菩萨再生”。

1938年初上海设立难民教育委员会,赵朴初出任副主任委员兼总干事。当时的上海聚集的难民有一百三十多万。在圆瑛、赵朴初的领导下,几十个难民收容所收容了五十万难民。不仅如此,赵朴初还秘密联络地下党,为新四军护送青年难民。其中第一批七百多人,第二批有五百多人,先后共有一千二百多名青年经他帮助加入新四军,为抗战力量注入了新鲜血液。

二

1938年,上海创办了抗日救亡组织——益友社,由赵朴初任理事长。该社团汇聚了一批有影响力的社会贤达担任理事,其中包括关絅之、闻兰亭、袁履登等。大家常聚集在一起商议抗日救亡事宜,每当有新人加入,赵朴初都会逐一热情介绍。他尊敬年岁大的人,介绍时,会去掉姓名后面一个字,换成某某老,如关絧老、闻兰老、袁履老。有一次,闻兰亭听了他的介绍后就说:“这是赵朴老。”众人皆笑,因当时赵朴初年仅31岁!从此,“赵朴老”这个略带玩笑的外号便在圈内传开。后来随着年龄的增大,学识、胆识超群,大家都习惯尊他为“赵朴老”了。

新中国成立后,赵朴初在中南海向周恩来总理汇报工作时,周总理好奇地问:“你年纪不大,为何人称‘赵朴老’,这是怎么回事?”赵朴初笑着回答:“‘赵朴老’是朋友们跟我开玩笑起的外号。”随后将由来细细道来。周总理听后拊掌大笑,此后也常以“赵朴老”相称。

1953年,中国佛教协会正式成立,赵朴初当选副会长兼秘书长。协会办公地点从上海迁至北京广济寺。中国佛教协会第一任会长为圆瑛法师,1953年9月圆瑛法师圆寂后,1955年喜饶嘉措接任会长,任期至1967年。1980年,赵朴初当选第三任会长,任期至1993年;第四任会长为一诚法师,2002年至2010年任职。从任职历程可见,赵朴初自1953年起便深度参与中国佛教协会领导工作,1980年担任会长后,以卓越的智慧和威望引领佛教界走过关键发展阶段。

作为爱国宗教界的杰出代表,他参加了中国人民政治协商会议第一届全体会议,历任第一、二、三届全国政协委员,第四、五届全国政协常委,第六、七、八届全国政协副主席。

1983年6月,赵朴初当选全国政协副主席。按照相关规定,他的生活待遇可进一步提升,包括改善住房、更换专车等,但他始终坚守“三不换”原则:一是不换房子,一直居住在东城区一座简陋的四合院中,房屋设施简朴,有关部门多次提出改善住房,均被他婉言谢绝;二是不换警卫,他与身边警卫战士感情深厚,视为家人,坚决不同意随意更换;三是不换汽车,日常使用的专车是一辆老旧的红旗轿车,有关部门建议更换新车,他总以“还能用”为由推辞。因此,人们亲切称他为“‘三不换副主席”,彰显出他淡泊名利、简朴自律的高尚品格。

赵朴初的生活极为简朴,日常饮食不过两菜一汤,他在诗中曾写道:“不知肉味七十年,虚度自渐已九十;客来问我养生方,无他奉告唯蔬食。”他的家中没有像样的新式家具和家电,仅有上世纪五六十年代的旧桌椅。内衣常是补了又补,袜子也布满补丁。夫妇俩的床由两张高低不一的单人床拼接而成,后来助手在协助清点物品时发现,床板已磨损得十分严重。即便请工人维修,夫妇俩也坚持当场付清工费才让工人离开,坚守着不占分毫便宜的原则。在生命的最后20年里,他将个人生活结余、稿费连同给他的世界和平奖金共计250多万元,全部捐赠给社会慈善事业,用行动践行着“慈悲济世”的信念。

三

赵朴老少承家学,勤学不辍,终其一生笃志学问、精进不息。他早年即展现出诗文才华,至晚年更成为风格独树的书法大家与诗人。其书法初从碑学筑基,中年后融汇帖学精髓,形成了一种挺拔雅正、清隽含蓄的风格,笔意间常见金石气韵,楷书尤工,端庄秀润中内含刚劲,深受世人推崇。

赵朴老曾任中国书法家协会副主席。据载,在一次会议间隙,与会者谈及书法艺术,席间有人问及当代书家排行,众皆谦退。后被点名的郭沫若沉吟片刻,言道:“若论第一,当推林散之,其狂草当代无匹,可称‘草圣’;第二费新我,右臂虽废,左笔犹能出入精妙,实在难得;第三则应属赵朴老,字里清秀中见气骨,极为难得。”

据不完全统计,赵朴老一生创作韵文作品逾两千篇,书法更达两万余件,文化遗产丰硕。我家有一幅赵朴老书于动乱期间写的字:“进不求名,退不避罪,惟民是保”,出自《孙子兵法·地形篇》。倡导将帅应当光明磊落,不为功名所引诱,不为罪责所困扰,所做的一切只有一个目的,那就是保护人民。可见其处变不惊、守志不移的襟怀。

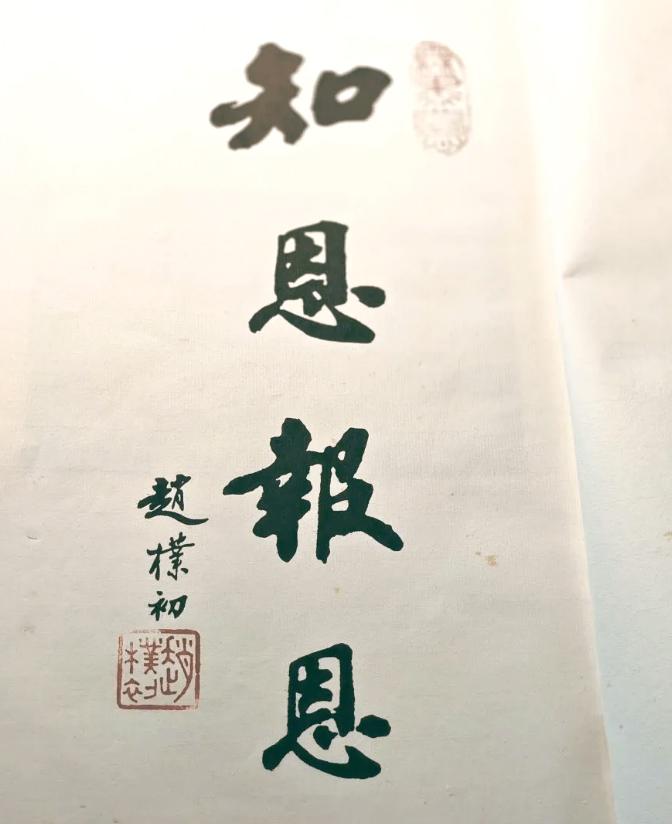

赵朴老夫人陈邦织女士在《无尽意斋存墨》的前言中提到,虽世人尊其为书法家,赵朴老始终谦称自己并非书家,仅以“文人字”自况。他曾借古人“匠人之字、文人之字、书家之字”之分,谦谓自家笔下,不过略具“文人之姿”而已。

四

赵朴老对母亲的感情十分深厚。1947年土改时,赵家因为是四代翰林,在太湖县寺前镇一带有不少田地,自然成了革命对象。为防止不测,赵朴老当时写信给父母,希望他们能迅速到外地避难。父亲带人走了,但母亲不愿离开,后不幸在土改中罹难。母亲死亡的噩耗传来,赵朴老心如刀割,痛苦不已。他认识到自古忠孝不能两全,儿子只能精忠报国。母亲的遭遇并没有动摇赵朴老的信仰。

当时,他以超常的毅力,强忍悲痛,将个人的牺牲化为对大众的关怀,这也是他悲悯众生的一种体现。他在故里寺前镇以母亲的别号“拜石”设立了奖学金,每年汇款2万元,用于奖励家乡的优秀学子。后来,经他同意,在寺前中学和太湖中学校园里分别立了一块“拜石碑”。上刻“拜石赞”,用来勉励广大学子刻苦攻读、奋发有为。

在灵山的无尽意斋中,我们看到了赵朴老1996年10月手写的遗嘱。他在遗嘱中写道,“遗体除眼球献给同仁医院眼库外,其他部分凡可以移作救治伤病者,请医师尽量取用,用后以旧床单包好火化,不留骨灰,不要骨灰盒,不搞遗体告别,不要说:安息吧。生固欣然,死亦无憾。花落还开,水流不断。我今何有,谁与安息?明月清风,不劳寻觅。”

赵朴老的遗嘱,让人真切地感受到他超凡脱俗的风范,令人敬仰。

五

赵朴老是灵山大佛名副其实的奠基人和关键推动者。1994年,身为全国政协副主席、中国佛教协会会长的赵朴老提出“五方五佛”的构想。彼时,国内南有天坛大佛,西有乐山大佛,北有云冈大佛,中有龙门大佛,随着东方灵山大佛建设提议的提出,完整的 “五方五佛” 格局得以构建,这一理念赋予了灵山大佛在当代中国佛教文化体系中独特且重要的地位。

灵山大佛的设计严格遵循佛经中佛祖三十二相的标准。在众多设计方案研讨过程中,赵朴老凭借深厚的佛教素养与对艺术的深刻理解,参与到最终定稿环节。

1994年4月10日,赵朴老亲赴马山小灵山考察。了解到唐玄奘曾涉足此地的历史后,他有感而发,创作《忆江南・游小灵山》一词:“龙头渚,景色胜天堂。七十二峰争供奉,小灵山里建禅场,大佛法中王。”此地的龙头渚,美丽的七十二峰太湖景观,以及小灵山在佛教传承中的特殊意义,促使赵朴初将此处建造的大佛命名为“灵山大佛”,亦称 “东方大佛”。

在灵山大佛项目筹备初期,赵朴初与肖国兴书记、马山领导班子,以及以吴国平为首的灵山集团深入交流,各方就建造灵山大佛达成一致。赵朴初欣然担任“建造太湖灵山大佛立像筹建委员会”名誉主任委员,此后为项目在选址、规划、资金筹集、工艺确定等关键环节多方奔走、悉心指导。可以说,没有赵朴初的大力支持,灵山大佛的诞生将困难重重,更不会有如今的灵山大佛景区及灵山产业的蓬勃发展。