□ 韩玲、张月

100年前的12月4日,国学大师唐文治筹建的无锡国学专修馆成立,自此,在中国现代教育史上留下一段不朽传奇。当代著名学者陈平原在其《中国大学十讲》一书中,将无锡国专和北京大学、新中国成立前的中央大学、中山大学、南开大学及抗战期间的西南联大相提并论,列专章予以介绍,称“作为教育家,唐文治有眼光、有胆识、有信心,其独力支撑很不时尚的无锡国专,为二十世纪中国教育留下另一种可能性。”

连日来,江南大学、无锡市教育学会等单位举办了纪念无锡国专创建100周年系列活动,本报采访专家学者,连续刊发报道(另两期报道见本报11月6日5版,11月20日5版),通过他们的深入研究与真知灼见,探讨传统学术如何保持生命力,助力当代教育和城市发展。一所名校,足以成就一座城市。不管过去,还是现在,无锡国专都应是无锡一张闪亮的名片。

无锡国专的走向离不开与无锡地方的互动

无锡教育学者钱江认为,从人类文明的角度来看,一部高等教育的发展史也就是一部高校与城市互动发展、融合发展的历史。高校与城市之间的双向赋能、双向服务是互动发展、融合发展的关键。现在令我们十分敬仰的无锡国专,是民国年间一所很小的大学。它的招生规模很小,办学30年,毕业生不到2000人。它并不存在于上海、北京等大都市,却扎根于江南无锡,在一般学者认为不适宜开办大学的小县城里。“但它所创造的办学业绩,远超一些民国时期及当下动辄几万学生规模的大学。”钱江分析,无锡国专之所以对后世产生如此大的影响,除了内因外,还有不少外部的力量影响着它的走向。

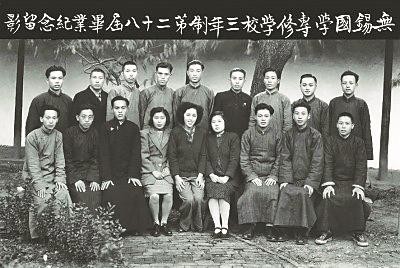

一直以来,学校跟它所在城市都是共生、共兴、共荣的。钱江梳理无锡国专的筹建及发展历程发现,无锡国专之所以能够办成,跟地方绅商关系密切。1911年春,听说唐文治父亲唐受祺钟情无锡湖光山水,周舜卿就把无锡城区西溪畔的一块地赠予唐文治,但唐文治坚持付款购买,当年建成了家宅、家祠等。这也成为晚年唐文治定居无锡的缘由,更成为国专于无锡筹建的关键原因。唐文治在无锡创办国专,几易校址,得到了地方官员、社会贤达、乡绅等积极而持续的支持,孙鹤卿、杨翰西、唐保谦、唐星海、荣德生等绅商更是出资出力。1924年元旦,无锡国专举行第一届学生毕业典礼。本埠内外来了300余人,地方有头有脸的人物几乎都到了。“就是无锡话讲的,‘有钱帮钱场,无钱帮人场’。”钱江说。

除了办学,唐文治与国专在无锡地方影响深远。钱江介绍,无锡国专所招学生,无锡地方占比甚多。国专毕业生,留锡工作的也不少,主要在中学任职任教,有力推动了无锡的基础教育发展。唐文治在无锡办学期间,还经常受邀到各社团机关演讲。钱江分析,这说明,企业家对唐文治和无锡国专的支持脱离了经济层面,上升到了对唐文治所倡导的中国传统国学思想的认同。同样,地方著名人士也助力国专的发展。有学者统计,自1928年到1936年间,无锡国专共聘请校董33名,无锡人有23人,占71.9%。从这个意义上讲,国专是依托无锡地方力量办理的第一所地方大学。而唐文治在无锡,更成为地方公认的文化领军人物。

名城孕育名校,名校成就名城。无锡国专开辟了无锡以本土大学人才推动城市发展的新的历史阶段。“这种全面支持与全面介入的双向互动,可能就是国专在无锡能办成载入史册大学的密码。从这种双向的互动中,我们更清楚地看到了唐文治的魅力、无锡国专的贡献,以及无锡这座城市的包容开放。”钱江说。

城市孕育大学而大学影响城市

“大学与所在城市有着复杂的联系,一座城市必须有适宜的土壤才能孕育出大学的繁荣,而大学又能深入城市内在肌理,重塑城市文化格局。”江南大学人文学院副院长于书娟说,城市孕育大学,大学又影响城市,这在国专发展历程中可见一斑。无锡城市既有东林书院所积淀的国学传统,又有敢为人先的民族资本家,其气质和底蕴与无锡国专极为相配。无锡国专带有明显的“书院式”特征,以经学、史学、文学为核心,而它又成功转型,在1927年后增设了教育学、哲学、文艺批评等学科,带着鲜明的创新特色。

在于书娟看来,无锡国专被誉为传统书院向现代转型的典范,其转型的成功也离不开无锡的城市环境。比如无锡国专解决办学经费的这一普遍的办学难题,就与当时无锡民族工商业的发展密不可分。“一般来说,私立大学的发展,主要依赖于学费收入,但是,仅仅靠学费,是无法维持学校的正常运转。”无锡国专自1920年12月“施省之资八千元”开办以来,很多时候都运作良好。其教育经费既不像康有为上海天游书院那样捉襟见肘,也没有章太炎章氏国学讲习会依靠当局“私人馈赠”的不安。

“一直以来,无锡都是江南人文荟萃、文脉绵长之地,当地士绅受传统文化影响深刻,多热心赞助教育事业,同时无锡是近代工商业发展较早的地区,民间经济实力雄厚,为校董事会组成和运转提供了良好的条件,也为无锡国专的发展奠定了物质基础。”1927年,无锡国专按教育部私立学校必须组成董事会的要求,成立了院董事会,学校的一切重大事务由董事会决定,其下分设“经济股”和“教育股”两部分。“教育股”多是无锡教育、文化界名流,经济股多为无锡工商界巨头。一份1928年无锡国专的校董名单中,可以清晰看到荣德生、荣宗敬、杨翰西等人就名列其中。

细数无锡的众多文化标签,无锡国专绝对是基底深厚的那一个:唐文治邀请各类大家来到国专,如“品端学富,文采斐然”的朱文熊,又如“博闻强记,品诣亦敦洁英爽”的钱基博,再如素负盛名的陈衍主讲宋诗、音韵学等课程。先后在国专任教的百余名教师中,几乎全是“国学”领域的名师。除了延聘名师外,无锡国专还定期邀请名师到校讲学或做专题讲座。无锡国专请了吕思勉、郭绍虞等教授开文史方面的专题讲座,请钱穆讲经、史、子、集,请田汉、洪深讲新戏剧运动,请黄宾虹讲国画与西洋画等等。这些名家大家讲学,开拓的不仅是国专学生的视野,也打开了整个城市新的认知格局。

学生数量虽然不多,但成材率极高,冯其庸、王蘧常、唐兰、吴其昌、蒋天枢、钱仲联、王绍曾、周振甫、吴孟复等都是学术成就卓著的文史学者。除了这些名家之外,无锡国专的很多毕业生都受聘于无锡各类学校,文化的传承得以实现。“与无锡国专相关的这些人才,对于城市而言,带来了整个教育生态系统的良性发展。”

“无锡国专这一文化品牌,值得深度挖掘和打造。”于书娟说,曾经依靠无锡城市土壤发展壮大的无锡国专,即使在百年后的今天,仍然可以为城市带来无形的文化滋养。通过文化标签的打造,成为独具特色的城市文化名片,吸引人才、提升影响,进而深入城市内在肌理,让城市中的每个人从积淀百年的人文底蕴和科学精神中汲取能量。