□叶建兴 文/图

清名桥历史街区是中国历史文化名街,也是世界文化遗产大运河的重要节点。当地政府为此付出很多。漫步熙熙攘攘的南长街总觉得还少些什么,昔日那穿街走巷的老营生、手艺人虽已绝迹却时常浮现在眼前,他们是这个街区人们生活方式的一部分,活色生香。

木匠

木匠有大小木匠之分,大木匠至今已少见,传人无几。他们是专管造房起屋、立柱上梁的。沿运河两岸的江南民居,大多是砖木结构,榫卯相嵌,最核心的技术是竖柱架梁,先用立柱与横梁搭架,再以乱砖墙砌就,最后封顶。吃得苦中苦好看是上梁,两根立柱上贴了红纸对联,上联“上梁欣逢黄道日”,下联“立柱巧遇紫薇星”。正中主梁上自然是“紫气东来”。金灿灿的木架在阳光下熠熠生辉,喜气飘荡。最期待的是“抛梁”,四周乡邻围观,儿童雀跃呼唤,于是那些身形彪悍又身手敏捷的大木匠或蹲或站,在梁上散发糖果、糕团甚至硬币,惹得下面阵阵哄抢。匠头大哥在梁上朗声高吟吉言,比如“今日天晴来上梁,主东修的好华堂,华堂修在龙口上……”

小木匠是打家具、修家什的,大多心灵手巧。自行车龙角上一边挂着锯子,另一边挂着大小推刨,后座架上有个工具箱,尽是木斗、榔头与凿子等。遇有办喜事的做一房家具,就是一票大生意。他们也做修栅栏、破凳和门窗的小生意。当年南门外乡村人家门前屋后植树要“前榉后朴”,老爷爷手植,数十年后,榉树便可做儿孙的一房家具,朴树倒下来便是老人的寿材,这些活都是小木匠的。我亲眼看到一干木匠师傅,把一棵大树用两个人才拉得动的大锯,整整齐齐锯出一块块方料和一片片薄板,为我堂兄做了三片凹字型大床、一口大橱、一张四仙台、六张骨牌凳。大橱门头上花开牡丹雕刻精细,线条流畅,做工考究,让人啧啧称奇。

泥水匠

这行当如今还在延续。旧时的泥水匠多身怀绝技,因很少有人家会用一色的清水砖,这些师傅硬是把各种规格型号和厚薄不一的乱砖、碎砖砌出一片片平整的墙。很多雇主家为争空间,占天占地,要求匠人在各种地形和空间砌墙,他们总是能得体地连接每片墙。甚至现在你还能在日晖桥水弄堂口,看到我二姑母家呈圆形的那堵墙,现在的师傅是砌不出来的。站在清名桥头看运河两岸参差不一、高矮不等的民居,你不得不惊艳于匠人的心灵手巧。还有一种工艺恐怕要失传了,就是“拾漏”。屋顶上老瓦片因猫行走,或长出苔等植物,就会渗水,就要请师傅修补屋面。这可是个技术活,老师傅会用巧劲,脚须踩在瓦弄两侧边缘,将漏雨处拾掇好。常常听老师傅教小师傅,不要碰屋脊,说“屋漏脊不漏,脊漏漏一年”“雨后不拾漏,上屋碎一片”。

铁匠

南长街现在“蓝莲花”身底下,原是一家打铁铺。父子三人,父亲掌钳,一儿挥锤,一儿拉风箱,生意红火。须知当年没有煤气灶,没有电饭煲,煮饭炒菜用柴火煤球。南长街一带家家户户生炉子烧饭煮菜都得用火夹、煤钎等铁具,再加上澡盆、脚盆以及马桶上的铁箍都出自这家铺子;还有南门外近郊农民的锄头铁锹,行走在水弄堂里的小船上的铁锚和竹篙铁件也是他家锻造的。铁匠铺门口常常围着一大群人,看他父子三人把一块生铁整来盘去像揉面团一样。整日价铁锤抡得嘭嘭响,风箱拉得呼呼响,炉火烧得亮旺旺。父子三人孔武有力,背肌健硕异常,腹部的马甲线清晰可见,那可不是健身房练出来的,真是“打铁先得自身硬”。

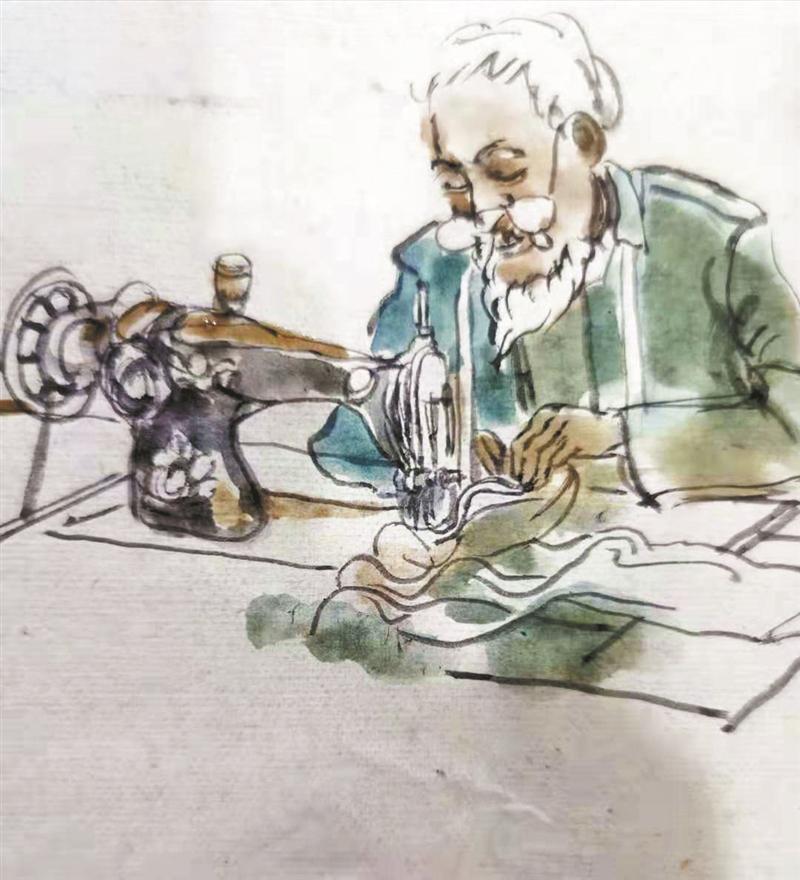

裁缝

过去人们的衣服大多是由裁缝师傅量体裁衣现做的,几乎没有什么成衣,因此老百姓做衣服要先去百货店剪布料,有的人干脆把百货公司叫作“布屑店”。到过年时一家老老少少选布料、买棉花,请裁缝师傅到家,吃住大约一周做新衣服。师傅为每一个人量尺寸裁衣。轮到孩子量时一般家长会叮嘱师傅量大些、长些。伶俐的女孩子会悄悄央求师傅量靠身些,尽量短些、小些。师傅总是笑吟吟地说,知道了,知道了。但师傅知道工钱是家长出的,缝制好的衣服自然是又大又肥,新年出门,孩子们不得不把袖口裤管卷起来,既不出手又不出脚,要穿两三年方才合身。听我娘说看裁缝师傅手段高下,只要看他的生铁熨斗。谈好工钱,师傅住下来抖开包袱,取出那熨斗,你可细细观察,如果锈迹斑斑,说明师傅好久没接过生意了,可见水平平平。如果那物件锃亮锃亮,那肯定是厉害的主。大约一周后,师傅与师母把一家老小的棉衣棉裤、罩衫罩裤做好,所有人试穿之后,或稍做调整,师傅就会一件件熨好,叠得整整齐齐,再把多余的各式布料理成一包,以示没有揩油,然后核好工钱在雇主家几荤几素饱餐一顿,便收拾好大小剪刀软尺粉块等工具沿着长长的街巷翩然而去。