□本报记者 张月、韩玲

以史为镜,可以知兴替。秋分时节,丰收之际,无锡启动了《无锡史》编纂。修史问道,以启未来。在新鲜出炉的无锡市第十四次党代会报告中,明确提出“实施无锡文化研究工程,编撰《无锡史》”。历史是最好的老师。凝千秋得失于一册,集百世盛衰为一卷,编纂《无锡史》是解读无锡文明密码、勾勒无锡历史轨迹的宝贵机遇,是汲取历史智慧、重铸时代精神的生动载体。然而,皇皇巨著,该从何起笔?在《无锡史》编纂工作专家研讨会上,学者们给出了真知灼见。

厘清历史发展脉络,让《无锡史》更可信

据了解,编纂工作由无锡市档案史志馆牵头,历史学家、江南大学党委书记朱庆葆受聘为《无锡史》总编,南京大学历史系教授范金民、苏州大学历史系教授王国平受聘为《无锡史》编纂学术顾问。

一部纵横数千年、浩瀚数百万言的地方史,须完整解析这一地域的人类活动史、文化史和文明史。而一部高品位、有权威的地方史更能清晰解读地域独特的历史地位和文明积淀。因此,《无锡史》编纂的前提在于充分挖掘历史文化底蕴,系统厘清历史发展脉络。“泰伯奔吴的悠久历史和阖闾大城的考古成就,都反映了无锡先民的开发奋斗史,北宋流行的民间谚语‘苏常熟,天下足’和明代盛传的无锡之米,均显示出无锡悠久发达的农耕文化和富甲天下的重要地位。”范金民提出,编纂《无锡史》要全面总结无锡社会变迁的客观问题,探寻追踪其经济社会发展的历史轨迹,编纂符合过去,规范当下,昭示未来的信史。

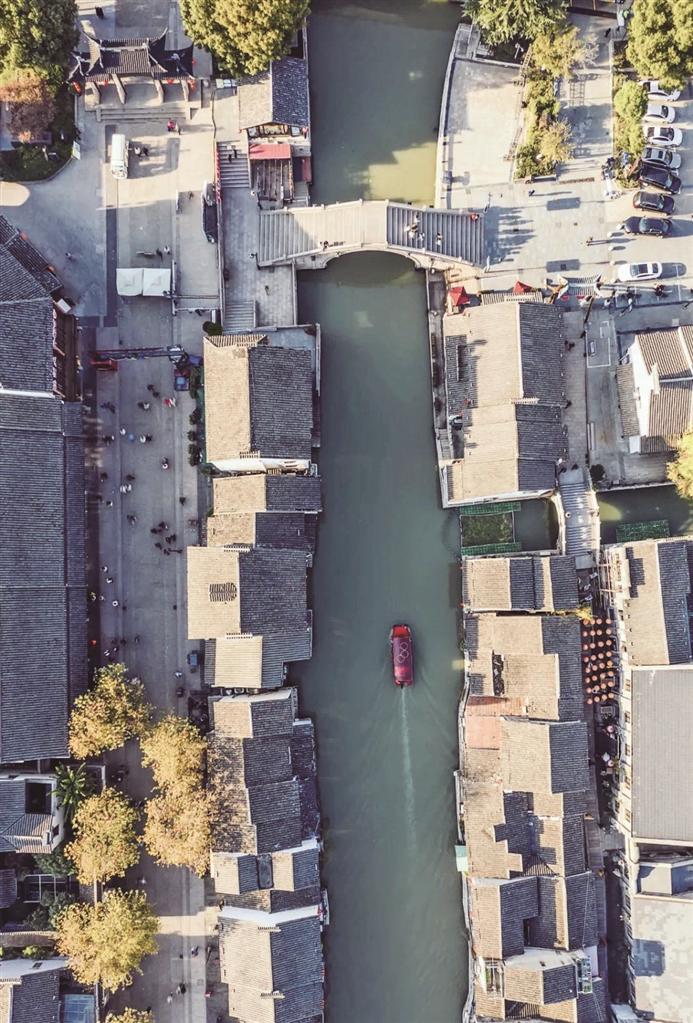

一座城市,就是一部流动的历史。无锡有7000年的人类聚居史、3200年筑城史、近3000年文字记载史。这里地处长江三角洲中部、太湖平原腹地,水陆交通便捷,在稻麦、蚕桑耕作栽培水平提升的基础上,手工业得到较快发展,商业贸易通达。隋代大运河贯通,前后几次大规模的北人南迁,促进了江南与中原地区的经济、文化交流,唐宋时期无锡的教育、文化日趋繁荣。明清时期,商贸流通活跃,无锡成为重要的米市、布码头;文化、教育兴起,文艺、园林建筑成绩斐然。自晚清经辛亥革命、新中国建立直至改革开放,无锡发生翻天覆地的历史巨变。而《无锡史》的编纂正是要系统梳理历史脉络,探寻城市发展密码。

据了解,全省有七个设区市已完成或启动了地方通史编纂,无锡城市史的编纂时不我待。在江南大学人文学院教授庄若江看来,无锡编纂《无锡史》有基础。无锡曾于1995年、2015年出版了两部《无锡市志》;2003年出版了《无锡通史》;还出版了运河志和太湖学术史、江苏文脉无锡卷等。无锡地方志专家郁有满编纂的《无锡近代史》即将出版。这期间,无锡又有官方和民间修纂的《中共无锡市地方史》《吴地文化通史》《无锡商会史》《无锡职业教育史》《革命老区发展史》等。但由于元代之前,无锡没有地方志,关于无锡历史的记载少而零散,因此,《无锡史》的编纂亟待更全面地收集、整理、研究资料,系统集成。

注重提炼无锡智慧,让《无锡史》更可用

实施无锡文化研究工程,对于擦亮城市文化标识,增强城市文化软实力,有着重要而深刻的意义。“一座城市从何处走来?走过了怎样的历程?又将以什么方式走向未来?这是每一个生活在这座城市的人,都会关注的问题。”无锡文史专家汤可可表示,系统梳理无锡地方文化遗产,解读其丰富的文化内涵,以生动的方式讲好人杰地灵的无锡故事,能够更好地认识这座城市的品格和特质,有利于提升城市的知晓度和综合竞争力,增强广大市民包括外来新市民对城市的认同感、凝聚力,从而更好传扬城市精神。江苏省地方志办公室主任左健伟提出,《无锡史》的编纂要注重地域个性,把无锡放在整个中国历史的大背景下,研究其发展之道和鲜明特色,生动展示无锡实践、无锡贡献和无锡智慧。

在中华民族的发展史上,无锡做出了特殊贡献。从地域文化角度看,吴文化是江南文化的源头。从传统文化的精神内核看,泰伯三让天下,季札三让王位,其崇高的德行是礼让文化的典型,为中华礼仪之邦的形成奠定了重要基础。东晋、宋齐之际,无锡出了历史上著名的孝子华宝,其孝行是我国孝文化的重要内容。无锡东林学派的务实致用学说,开明末清初实学思潮的端绪。从社会发展角度看,无锡是近代民族工商业、乡镇企业的发祥地,为民族自强、社会进步做出了卓越贡献。无锡市城乡规划委员会副主任孙志亮指出,未来城市的竞争是个性的竞争,归根结底是文化的竞争,而这些无锡元素都应是《无锡史》的亮点。

苏州大学江南文化研究院院长、《苏州通史》总主编王国平介绍,《苏州通史》在编纂过程中有时间的界定、政区空间的界定和内容的界定这三个维度的考虑,特别是在内容的界定上,突出了苏州元素的体现。朱庆葆表示,一方水土养一方人,江南大学也希望通过《无锡史》的编纂,揭示无锡人的勤劳智慧和人文魅力,写好“无锡历史”;把东林学派、太湖画派、阳羡词派、无锡国专的精神内核传承下去,讲好“无锡故事”;把江南文化的智慧灵动、圆润温和,运河文化的尚德务实、兼容并蓄,工商文化的敢为人先、经世济民的品格继承下来,弘扬“无锡精神”,这些都会在无锡现代化建设新征程中发挥作用。

应从专题研究入手,让《无锡史》更可靠

《无锡史》作为一个地方的通史,时间跨度大,内容涉及面广,研究编纂中要做到详尽占有材料、系统梳理脉络。因此,不少专家建议,也许可以先期进行专题史的整理和研究。南京师范大学古文献研究所研究员江庆柏在参加《江苏艺文志》的编写中发现,无锡占了不小的篇幅,而无锡在写书、藏书、印书、读书方面均有悠久的历史和突出的贡献。在他看来,无锡完全具备设立研究专题的条件。汤可可提出,可以按城市史、经济史、社会史、文学史、艺术史等,进一步细分专题,对不同历史时期的重要史实和代表性人物,分层次、有重点地加以剖析,才有可能广泛吸收已有研究成果,认清特质、贯通古今、揭示规律并关照现实。

例如社会史专题,就应包括社会结构、社会组织、社会事业、社会生活、社会习俗、社会心态和思潮、宗教信仰、社会治理、慈善救助、社会保障和福利等方面的内容;文化事业史专题,则包括文化管理体制、文化政策、公共文化服务、文化学习、文化传播、文化娱乐、文化产业发展、对外文化交流等方面,其中一些方面还可以作细化研究,如文化传播可以有印刷出版、藏书和图书馆、博物馆和民间收藏等,通过分门别类的研究,形成扎实的专题论著史著。无锡文史学者钱江建议,《无锡史》的编纂不妨先用三年编几套大型的资料丛书,同步用五年时间编若干专史。

编纂城市史基于史料的支撑,史料掌握的充分与否,决定史著的内容、分量、质量乃至成败。专家们表示,《无锡史》的编纂需要特别下功夫组织资料整理、编辑。需要擅长不同领域研究的专才,且具有史德、史识、史学并熟悉史法的通才,分头担纲资料整理、研究和纂修。搜集资料包括历史文献、文书档案,也包括实物、图片、音视频资料,还包括私人著述、口述历史、函件、日记、账册等。在广泛征访收集的基础上,辑录成集,加工形成专题资料长编。只有做好扎实的资料工作,才有可能为系统研究奠定可靠基础。对此,中国第二历史档案馆副馆长曹必宏表示,该馆也将尽可能为《无锡史》的编纂提供帮助。

(本版部分资料由无锡市政协提供)

专家建议撷英

向《苏州通史》取经

夏维中 南京大学中国思想家研究中心常务副主任

编纂《无锡史》需要无锡自古至今的资料,但无锡缺乏史料的系统梳理,无锡首先要做史料长编。通史的写作要面面俱到,因此,参与的学科要全。此外,区划调整的问题、城市与农村的关系等都是编纂时应重点考虑的问题,《苏州通史》的编纂经验可供借鉴。

出版社同步跟进

李寿春 苏州大学出版社总编辑助理

对于一部城市史而言,出版是串起编纂成果的绳子,出版社提前介入很重要。编辑是对文字细枝末节的考究,城市史的编纂更要讲究出版规范。同时,编纂成果的放大也很重要。2019年出版的《苏州通史》就入选了“十三五”国家重点图书出版规划、国家出版基金项目,获评“2019苏版好书”。

详略要把握得当

张生 南京大学历史学院院长

让城市向前发展有历史文化的推动作用。无锡有鲜明的地域特征,明清之前,资料较为匮乏,这部分的历史可适当简写;明清之后至民国时期,无锡渐渐崛起,这部分有详实的史料记载,可以详写。以编纂《无锡史》为契机,建议无锡和江大考虑组建历史系,完善高校的学科体系。

给无锡以准确定位

姜建 江苏省社会科学院文脉研究院副院长

编纂《无锡史》之前,要定位明确,到底要写一本什么样的书。这就需要梳理、总结无锡的历史脉络、提炼城市发展的内在动力,以及如何一代代地传承;其次,要明确无锡所处的地位,结合地理位置,不妨“左顾右盼”,要有环境的比照,从而给出无锡适当准确的历史地位;再次,要抓住构成无锡历史的关键节点,历史的脉络就理顺了;最后,从现在开始启动多卷本的资料长编,把掌握的一手资料整理起来,把大事记串联起来。