具有490年历史的寄畅园是江南园林文化的典型代表之一,也是无锡历史文脉的重要象征,一直是颇具无锡个性的城市名片。12月25日,在程及美术馆,《小大由之寄畅园展》开幕,将寄畅园这个文化IP与现代艺术做结合,演绎出了这个传统园林的现代性。

传统文化新表达

寄畅园作为一个人造的园林世界,既是游客们观园的具体空间,也是他们与锡山、惠山、映山湖发生着紧密互动的重要地标。寄畅园中,八音涧、锦汇漪、知鱼槛、七星桥等小品景观一步一景,在一个有限的空间里,创造出一波三折的妙趣。此次《小大由之寄畅园展》以园林为灵感,结合空间装置、绘画、摄影等多种艺术表现方式,延展了寄畅园的时间性和空间性,在美术馆中“再现”想象中的园林,给予这一传统文脉以创新表达。

陈行晔的版画《旧日秋文》将寄畅园的主景知鱼槛置于书本页面中,细腻的景致刻绘和黑白复古的色调融合出浓浓秋意,构思精巧;王俊的摄影作品《景物四时》以大画幅黑豹胶片相机所拍摄寄畅园细节,将细腻的诗意情感融入多层的灰阶变化中,呈现园林静谧安详的样貌;顾大可的篆刻屏风《寄畅园二十八景》,则将寄畅园著名景点的诗文与图像篆刻于印石之上,设计感与雅趣完美结合……梁元的水墨画《夏至》、钱海峰的摄影作品《游园》、纸本水彩《园影》等也都对寄畅园进行了创新表达。

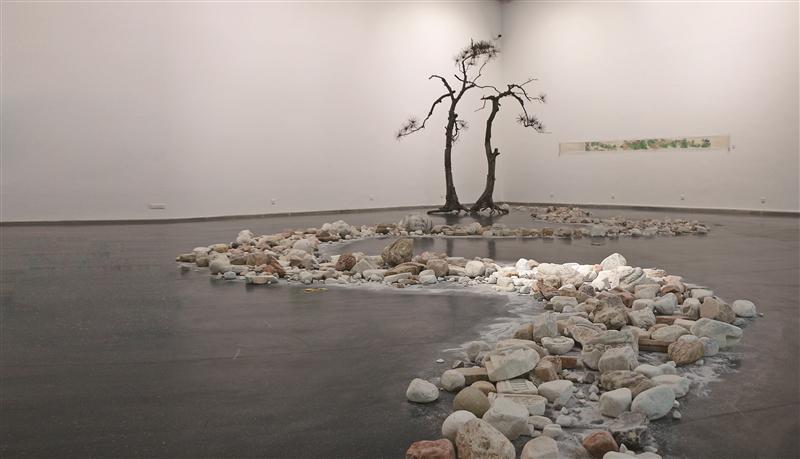

整个展览中,人气最旺的是各类装置艺术,吸引了不少游客驻足观赏。刘昊的《曲涧》用坚硬的材质来演绎柔软的波澜,并借助照明投射出云水影像,将明代宋懋晋《寄畅园五十景图》的“曲涧”意境展现得淋漓尽致。沿着美术馆楼梯向下,可以看到插入墙体的竹竿和挂在廊上的竹片麻绳相互缠绕,形成一个观景长廊,这组名为《廊》的装置作品试图用自然材料来展现园林的悠闲自得。负1楼展厅的正中间,是一个占地面积最大的作品——史金淞的《脱胎换骨》,特殊的材料还原了树木、溪流、奇石,艺术家透过寄畅园这一IP,表达出对生命、自然、永恒等问题的思考。

“无锡当代艺术家以特殊的视角来诠释寄畅园的造园艺术和人文历史,用这样的新式表达,重新发现寄畅园,很有趣也很有意义。”锡惠公园管理处文化总监金石声说。

情绪价值被满足

寄畅园是无锡历史上出现的最伟大的园林之一,明代万历年间建成,清代乾隆皇帝钟爱这里,曾十一次来此,并在北京仿造寄畅园。我国著名建筑专家梁思成的学生、著名教授曹汛也给出了“江南园林甲天下,寄畅园林甲江南”的评价。它与天下第二泉以及惠山一起,成为无锡最具代表性的文化名片。

而今,这个经典的园林并没有随着岁月的洗礼而衰老,新时代给予古老的寄畅园新的生命、新的活力。“寄畅园,我们老无锡人经常去,但是这样的‘寄畅园’我还是第一次见到,太新鲜,太惊喜了!”前来观展的小沐告诉记者,通过艺术家们突破传统框架的表达,她和其他观展者一样,感受到了园林中所承载的山水和艺术乃至人生哲理的表达。

在展览中,观展者可以看到,“时间中的园林”选择了一些能够代表时间的园林图像,展现流动的时间所承载的园林与人的变化。艺术家们梳理了寄畅园年表,并通过装置艺术将其具象化呈现,秦氏园、碧山吟社等文脉的发展历程清晰可见。在展览上还能看到,不同时期寄畅园主题的邮票和邮戳、园林门票,从它们不同的图案绘制手法上,各个时期审美变化一览无遗。游客在寄畅园各处景点拍摄的旅游纪念照片,每组照片两两对照,曾经的游园影像和如今在园林同一位置拍摄的照片构成了“在流动的时间”,满足了观展市民们怀旧的情绪表达。

文旅融合新尝试

“我们希望,通过寄畅园这个IP,可以产生一批富有新意的艺术作品,为历史与文化增添活力。”程及美术馆相关负责人告诉记者,程及美术馆是以当代艺术展示为主要定位的国有公共文化服务场馆,近年来注重美术类展览的研究性和独创性,重视艺术发展与传统文化结合的实践探索,不断尝试以新的策展理念和创新形式为无锡的艺术氛围增添活力。

“给予传统文化更多元的艺术表达,这也是文旅融合的一次创新尝试。”文旅局副局长张曙峰告诉记者,文化需要现代的人们产生共鸣,需要有温度的传播方式。诗与远方“牵手”后,无锡文旅融合热度持续攀升。自然山水一直是锡城独特的旅游优势,近年来,文旅部门也尝试用自然山水和园林庭院作为舞台,进行沉浸式实景演出,给予观众更加身临其境的文旅体验。“但市民和游客对新鲜的文旅供给体验需求不断提升,需要给予游客更高品质的创意内容,艺术性的表达无疑是很好的选择。”专家表示,可以借鉴这次展览的创作方式,让艺术家们去接触更多锡城传统文化符号,实现更有想象力的创作,让传统文化真正“破圈”。(韩玲)