□本报记者 唐芸芸

不久前,德国奔驰宣布同远景科技集团远景动力达成战略合作,以远景动力为代表的中国动力电池正加速在海外市场“攻城略地”。近年来,远景在风电及动力电池领域的频频发力,让大家对这家企业印象深刻。但是很少有人知道,远景就是由一支10多人的海归创业团队从江阴一个面积不大的科创载体起步的。

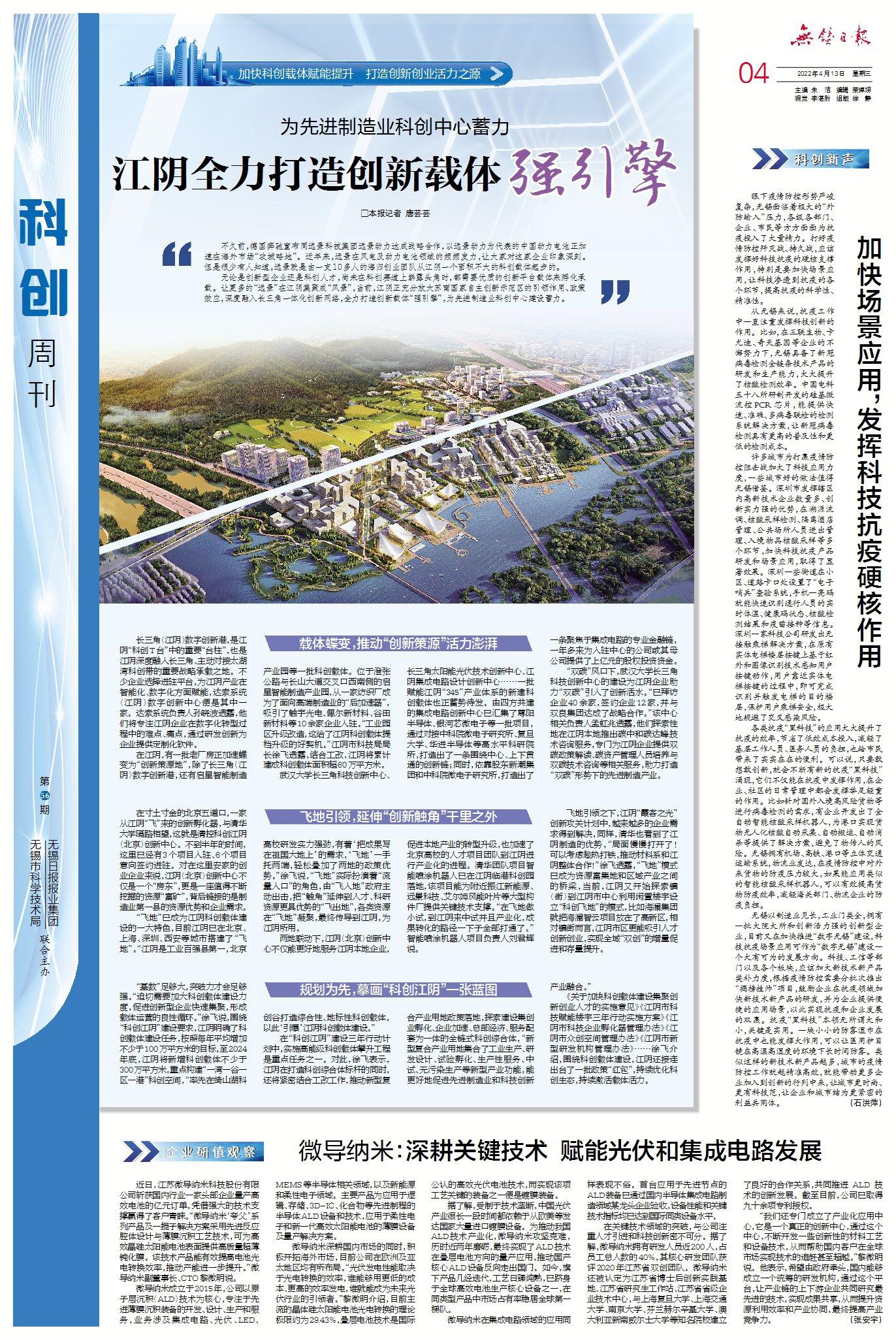

无论是创新型企业还是科创人才,尚未在科创赛道上崭露头角时,都需要优质的创新平台载体来孵化承载。让更多的“远景”在江阴集聚成“风景”,当前,江阴正充分放大苏南国家自主创新示范区的引领作用、政策效应,深度融入长三角一体化创新网络,全力打造创新载体“强引擎”,为先进制造业科创中心建设蓄力。

载体蝶变,推动“创新策源”活力澎湃

长三角(江阴)数字创新港,是江阴“科创T台”中的重要“台柱”,也是江阴深度融入长三角、主动对接太湖湾科创带的重要战略承载之地。不少企业选择进驻平台,为江阴产业在智能化、数字化方面赋能,达索系统(江阴)数字创新中心便是其中一家。达索系统负责人孙晓波透露,他们将专注江阴企业在数字化转型过程中的难点、痛点,通过研发创新为企业提供定制化软件。

在江阴,有一批老厂房正加速蝶变为“创新策源地”,除了长三角(江阴)数字创新港,还有启星智能制造产业园等一批科创载体。位于澄张公路与长山大道交叉口西南侧的启星智能制造产业园,从一家纺织厂成为了面向高端制造业的“后加速器”,吸引了触宇光电、佩尔新材料、谷田新材料等10余家企业入驻。“工业园区升级改造,这给了江阴科创载体提档升级的好契机。”江阴市科技局局长徐飞透露,结合工改,江阴将累计建成科创载体面积超60万平方米。

武汉大学长三角科技创新中心、长三角太阳能光伏技术创新中心、江阴集成电路设计创新中心……一批赋能江阴“345”产业体系的新建科创载体也正蓄势待发。由四方共建的集成电路创新中心已汇集了尊阳半导体、银河芯微电子等一批项目,通过对接中科院微电子研究所、复旦大学、华进半导体等高水平科研院所,打造出了一条围绕中心、上下贯通的创新链;同时,依靠股东新潮集团和中科院微电子研究所,打造出了一条聚焦于集成电路的专业金融链,一年多来为入驻中心的公司或其母公司提供了上亿元的股权投资资金。

“双碳”风口下,武汉大学长三角科技创新中心的建设为江阴企业助力“双碳”引入了创新活水。“已拜访企业40余家,签约企业12家,并与双良集团达成了战略合作。”该中心相关负责人孟虹兆透露,他们探索性地在江阴本地推出碳中和碳达峰技术咨询服务,专门为江阴企业提供双碳政策解读、碳资产管理人员培养与双碳技术咨询等相关服务,助力打造“双碳”形势下的先进制造产业。

飞地引领,延伸“创新触角”千里之外

在寸土寸金的北京五道口,一家从江阴“飞”来的创新孵化器,与清华大学隔路相望,这就是清控科创江阴(北京)创新中心。不到半年的时间,这里已经有3个项目入驻、6个项目意向签约进驻。对在这里安家的创业企业来说,江阴(北京)创新中心不仅是一个“房东”,更是一座值得不断挖掘的资源“富矿”,背后链接的是制造业第一县的资源优势和企业需求。

“飞地”已成为江阴科创载体建设的一大特色,目前江阴已在北京、上海、深圳、西安等城市搭建了“飞地”。“江阴是工业百强县第一,北京高校研发实力强劲,有着‘把成果写在祖国大地上’的需求,‘飞地’一手托两端,轻松叠加了两地的政策优势。”徐飞说,“飞地”实际扮演着“流量入口”的角色,由“飞入地”政府主动出击,把“触角”延伸到人才、科研资源更具优势的“飞出地”,各类资源在“飞地”凝聚,最终传导到江阴,为江阴所用。

两地联动下,江阴(北京)创新中心不仅能更好地服务江阴本地企业,促进本地产业的转型升级,也加速了北京高校的人才项目团队到江阴进行产业化的进程。清华团队项目智能喷涂机器人已在江阴临港科创园落地,该项目能为附近振江新能源、远景科技、艾尔姆风能叶片等大型构件厂提供关键技术支撑。“在飞地做小试,到江阴来中试并且产业化,成果转化的路径一下子全部打通了。”智能喷涂机器人项目负责人刘君辉说。

飞地引领之下,江阴“霞客之光”创新攻关计划中,越来越多的企业需求得到解决,同样,清华也看到了江阴制造的优势,“局面慢慢打开了!可以考虑趁热打铁,推动材料系和江阴整体合作!”徐飞透露,“飞地”模式已成为资源富集地和区域产业之间的桥梁,当前,江阴又开始探索镇(街)到江阴市中心利用闲置楼宇设立“科创飞地”的模式,比如海澜集团就把海澜智云项目放在了高新区,相对镇街而言,江阴市区更能吸引人才创新创业,实现全域“双创”的增量促进和存量提升。

规划为先,摹画“科创江阴”一张蓝图

“基数”足够大,突破力才会足够强。“迫切需要加大科创载体建设力度,促进创新型企业快速集聚,形成载体运营的良性循环。”徐飞说,围绕“科创江阴”建设要求,江阴明确了科创载体建设任务,按照每年平均增加不少于100万平方米的目标,至2024年底,江阴将新增科创载体不少于300万平方米,重点构建“一湾一谷一区一港”科创空间,“率先在绮山湖科创谷打造综合性、地标性科创载体,以此‘引爆’江阴科创载体建设。”

在“科创江阴”建设三年行动计划中,实施高能级科创载体攀升工程是重点任务之一。对此,徐飞表示,江阴在打造科创综合体标杆的同时,还将紧密结合工改工作,推动新型复合产业用地政策落地,探索建设集创业孵化、企业加速、总部经济、服务配套为一体的全链式科创综合体,“新型复合产业用地集合了工业生产、研发设计、试验孵化、生产性服务、中试、无污染生产等新型产业功能,能更好地促进先进制造业和科技创新产业融合。”

《关于加快科创载体建设集聚创新创业人才的实施意见》《江阴市科技赋能楼宇三年行动实施方案》《江阴市科技企业孵化器管理办法》《江阴市众创空间管理办法》《江阴市新型研发机构管理办法》……徐飞介绍,围绕科创载体建设,江阴还接连出台了一批政策“红包”,持续优化科创生态,持续激活载体活力。