2025年总台春晚无锡分会场《无锡景·家国情》节目的惊艳亮相,让无锡非遗大放异彩,火爆出圈。这份惊喜仍在继续。2025年总台元宵晚会无锡分会场,一曲《相思》饱含无锡非遗元素,传递出浓浓的江南情意。春晚无锡分会场主持人王音棋和李好更是将惠山泥人、无锡精微绣、宜兴紫砂、太湖船点、江阴顾山红豆等无锡非遗好物带到了央视一号演播厅,为现场增添了独具魅力的江南风情。春节申遗成功,非遗也迎来了崭新的发展契机。这些闪耀央视舞台的无锡非遗背后,蕴藏着怎样的文化密码?无锡非遗又将如何更好地走向未来?

民俗有传承 传说有回声

在总台春晚和元宵晚会无锡分会场中,舞龙、赏灯、逛市集等红红火火的庙会场景格外耀眼。作为春节的重要习俗之一,庙会传承了千年,围绕着宗庙展开。每年农历正月初九的泰伯庙会是江南地区开春的第一个庙会,乡间流传有“正月初九拜泰伯,稻谷多收一二百”的民谣。2月6日,大年初九的无锡梅里古镇,人山人海。人们从四面八方赶来,只为纪念江南人文始祖——泰伯。三千多年前,泰伯奔吴,来到江南梅里,吴文化由此发轫。“泰伯庙会是春节习俗在江南的重要体现,彰显了吴文化的深厚底蕴。”梅里文化研究办公室主任储枫是土生土长的梅村人,在他看来,泰伯庙会不仅是一场文化活动,更是一条文化纽带,它在传承中不断发展,成为研究吴地历史、民俗、艺术、社会生活的活态样本。

2014年底,泰伯庙会入列国家级非遗名录。2024年底,春节申遗成功,泰伯庙会也同步“打包”入列。与往年相比,今年的泰伯庙会在非遗、春晚效应和春节经济的多重元素驱动下,焕发出新的生机与活力。街头巷尾,民俗巡演精彩纷呈、传统戏曲悠扬婉转、非遗好物琳琅满目、非遗美食香气四溢……古与今在庙会上交织,现代的活力为传统庙会注入新的生命力,吸引着更多年轻人前来探寻历史的踪迹,感受文化传承的力量。

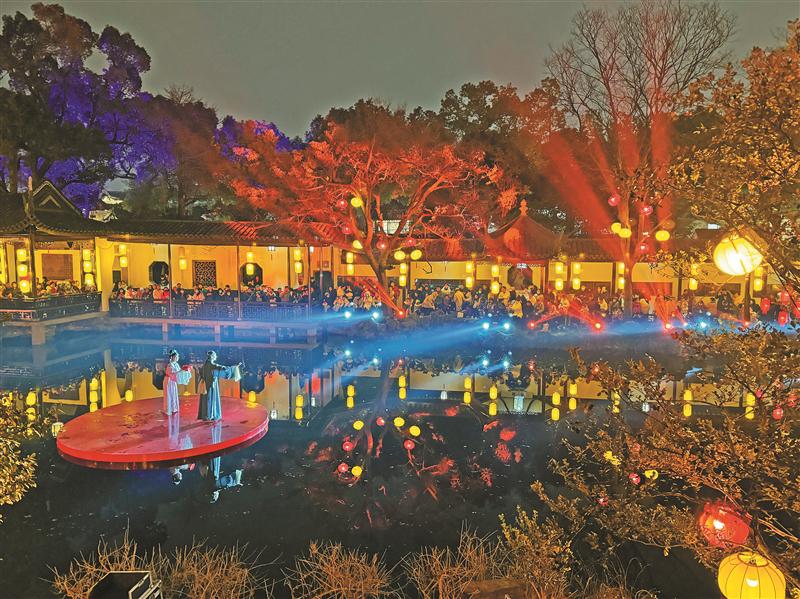

总台元宵晚会无锡分会场中,一曲《相思》展示了无锡国家级非遗项目锡剧的魅力。无锡市锡剧院演员李梦恒以锡剧经典《珍珠塔》女主角“陈翠娥”的扮相出现在了无锡的园林中。她与两位锡剧演员的念白,字字句句掷地有声又饱含深情,带观众领略了江南水乡的吴侬软语与细腻绵长。作为无锡地方传统戏剧,被誉为“太湖一枝梅”的锡剧,宛如一位温婉的江南女子,以其舒缓优美的唱腔,将故事娓娓道来。如今,在无锡市锡剧院的不懈努力下,百年锡剧迎来了华丽转变,一部部大戏、小戏,用戏曲美学关注社会热点、讲述江南故事、弘扬在地文化、深刻剖析人性,不断推动着锡剧的创造性转化、创新性发展。

节目中,主持人还展示了用江阴顾山红豆制作的红豆金箔画,引出了一段关于红豆的传说。江阴顾山红豆树以古老、奇异、珍稀著称,传说是南梁昭明太子萧统在顾山选编《昭明文选》时手植,距今已有1500余年的历史。顾山还留下了萧统与女尼的爱情传说。红豆也成为爱情的信物和友谊的象征。红豆传说现为无锡市级非遗项目,经过不同的艺术形式进行创作与传播,顾山红豆文化得到了更好的传承与发展。据了解,顾山红豆树之所以奇特,在于其开花结果无规律可言。年过七旬的红豆村人葛仲良从1984年就开始培育江阴红豆树。“保护好、传承好江阴红豆,首先就是要扩大种群。”葛仲良介绍,目前基地内有红豆树2万多株,而红豆文化想要走得更远,要从更加科学的角度去进行解释,在观赏、生态、医药价值上多做文章。

江南有好物 技艺再绽放

2025年总台春晚的舞台上,北京主会场主持人马凡舒,无锡分会场主持人王音棋、演员倪妮、舞蹈演员唐诗逸手中拿的双面精微绣团扇,都来自无锡,出自无锡精微绣国家级非遗代表性传承人赵红育之手,承载着底蕴深厚的江南文化。这次,赵红育的双面精微绣《童子嬉春图》又出现在总台元宵晚会的现场,并且在央视一号演播厅向全球观众进行展示。这件作品绣工精细,色彩丰富,描绘的是新春时节童子嬉戏玩乐的场景,人物栩栩如生、惟妙惟肖,将精微绣细致入微的特点表现得淋漓尽致,整幅作品衬托出元宵节欢快、热闹、喜庆的氛围。“春晚播出后,我们的无锡精微绣得到了很多年轻人的关注,他们也想要来学习。”眼下,赵红育正带领工作室的绣娘们全力以赴赶订单。目前,不光是锡绣产品的订单源源不断,工作室还接到了各种合作邀约,正在积极对接洽谈中。

惠山泥人厂为年轻消费者开发设计的春晚限量版吉祥物“福禧相伴”以及“好柿”系列都成了爆款。惠山泥人是无锡国家级非遗项目,以“大阿福”为代表的粗货泥人,寓意着丰满吉祥的民间愿景。此次,亮相央视一号演播厅的“团阿福”出自惠山泥人厂正高级工艺美术师刘江和高级工艺美术师李妙君之手。工艺师们介绍,大阿福的形象是儿童团坐,双手轻轻抱着一只狮子,展现出一种温馨可爱的画面。在这一形象背后,还流传着许多有趣的故事和传说,大阿福不仅是一件艺术品,更是一种文化的象征。

细心的观众发现,总台元宵晚会无锡分会场节目《相思》的开头,戏曲演员李云霄身旁,摆放的是无锡特有的吴韵插花,传承着江南文人的审美情趣,凸显线条美、自然美和意境美。“我们在选择枝条的时候,会以柔软、线条优美的枝条为主,并且追求作品做得精细,不要粗犷,配色则力求素雅。”吴韵花道创始人刘若瓦介绍,吴韵插花现为无锡市级非遗项目,独具吴地水文化特有的“细、柔、素、和”的艺术特色,运用盘、碗、筒、缸、瓶、篮等中国传统容器,多用剑山、撒等传统技法,取吴地本土花材,应吴地节气变换而进行艺术创作。

1084年,一代文豪苏轼曾筑室于蜀山南麓,留下“东坡书院”。苏东坡好茶爱壶,乡亲送了他一把紫砂壶,题有“松风竹炉,提壶相呼”的诗句,后人称这种壶式为“东坡提梁壶”。东坡提梁壶是宜兴紫砂壶器型中的经典。据江苏省文史研究馆馆员、宜兴陶瓷博物馆原馆长周小东介绍,1930年,利永陶器公司制作的束金寿制三叉提梁壶参加比利时列日世博会获奖,这把壶的原型,由宜兴陶瓷博物馆珍藏。“陶自诞生之日起就承载着人们对美好生活的向往。宜兴未曾中断的制陶史,正是人文与经济脉络的可观可感之处。”周小东说。壶里乾坤大,东坡提梁壶是经典,代表着历史,有着可挖掘研究的价值,更是一个文化符号。

好吃又好看 地道无锡味

小黄鸭、红莲花、水蜜桃……精致的太湖船点令现场嘉宾大开眼界。太湖船点又名江南船点,源于明代,是古代王公贵族、文人雅士在乘画舫游太湖时必点的下午茶。省级非遗代表性传承人马红星在传承和发扬太湖船点的过程中进行了改良与创新。船点的形态更加逼真,色彩搭配更加好,还增加了各种渐变色,令人赏心悦目。在保留豆沙、莲蓉等原有口味的基础上,马红星还加入虾仁、鱼肉等咸口馅料。如今,马红星的非遗团队打造的中式美食手作体验区“穆桂英课堂”,面向青少年和企业团建,让大家都有机会亲手制作糕点,接触非遗,让中华传统技艺发扬光大。

这次,王兴记中餐厅将锡帮菜中的一道名菜“梁溪脆鳝”带到了总台元宵晚会现场,由太湖船菜省级非遗代表性传承人丁益明在现场制作摆盘。梁溪脆鳝源于太湖船菜,以前船老大开船去太湖,会在船上制作这道菜,它的做法也是鳝鱼菜中最为特别的。梁溪脆鳝与锡帮菜都是无锡饮食文化的重要组成部分,展现了无锡作为江南水乡的独特风味与烹饪技艺。梁溪脆鳝盘旋而上的造型,也寓意新的一年长长久久、步步高升。

“你尝尝,这一个比一个甜。”在主持人王音棋的力荐下,主持人马凡舒拿起一颗惠山油酥品尝起来。惠山油酥,原名重油烧饼,别名金刚肚脐,最初是明代的宫廷点心。早年,惠山脚下开满了制售惠山油酥的店家,如今只留下“朱顺兴”一家。惠山油酥制作技艺现为省级非遗项目,是“甜都”无锡最具代表性的地方特色小吃。朱顺兴第十一代传人朱碧芳介绍,别看只是一枚砂糖橘大小的惠山油酥,却要用到核桃仁、西瓜子仁、糖冬瓜、金橘、青梅、红瓜丁、绿瓜丁、橘皮、桂花9种馅料,纯手工制作,凝聚着匠人的心血。而今,朱碧芳坚持用减糖减油的新配方,让人们吃得更健康。

惠山油酥的前面,摆着一盘马蹄酥。江阴马蹄酥原为宫廷食品,因形似马蹄而得名,其油而不腻、酥软清香,深受大家的喜爱。马蹄酥制作技艺非遗传承人唐文在江阴经营西饼屋,专门制作和售卖非遗马蹄酥。“这家店的创始人是我父亲,他原来是江阴国营糖果厂的员工,在他的传授下,我们坚持采用传统手工制作,这也是保留马蹄酥口感的秘诀。”唐文告诉记者,为迎合当下口味,他们对马蹄酥进行了改良,“要把马蹄酥传承下来,最核心的还是质量。”沪宁沿江高铁、锡澄S1线开通运营后,店里多了不少远道而来的客人。唐文夫妇也希望随着元宵晚会的播出,江阴马蹄酥能被更多人知晓和品尝。

(张月、杨明洁、唐芸芸、蒋梦蝶、黄梦羽)