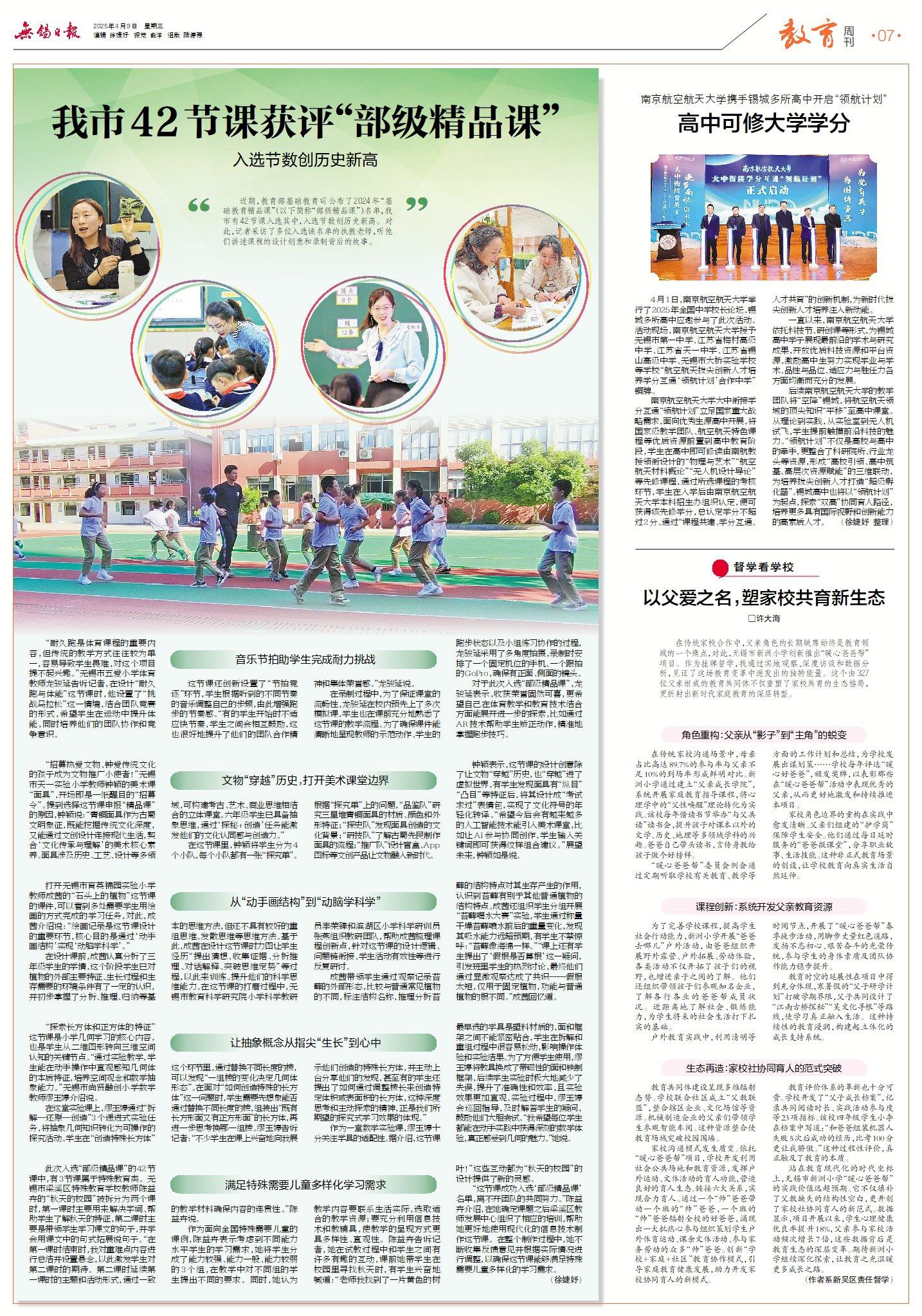

近期,教育部基础教育司公布了2024年“基础教育精品课”(以下简称“部级精品课”)名单,我市有42节课入选其中,入选节数创历史新高。对此,记者采访了多位入选该名单的执教老师,听他们讲述课程的设计创意和录制背后的故事。

音乐节拍助学生完成耐力挑战

“耐久跑是体育课程的重要内容,但传统的教学方式往往较为单一,容易导致学生畏难,对这个项目提不起兴趣。”无锡市五爱小学体育教师龙骏延告诉记者,在设计“耐久跑与体能”这节课时,他设置了“挑战马拉松”这一情境,结合团队竞赛的形式,希望学生在运动中提升体能,同时培养他们的团队协作和竞争意识。

这节课还创新设置了“节拍竞逐”环节,学生根据听到的不同节奏的音乐调整自己的步频,由此增强跑步的节奏感。“有的学生开始时不适应快节奏,学生之间会相互鼓励,这也很好地提升了他们的团队合作精神和集体荣誉感。”龙骏延说。

在录制过程中,为了保证课堂的流畅性,龙骏延在校内预先上了多次模拟课,学生也在课前充分地熟悉了这节课的教学流程。为了确保课件能清晰地呈现教师的示范动作、学生的跑步状态以及小组练习协作的过程,龙骏延采用了多角度拍摄,录制时安排了一个固定机位的手机、一个跟拍的GoPro,确保有正面、侧面的镜头。

对于此次入选“部级精品课”,龙骏延表示,收获荣誉固然可喜,更希望自己在体育教学和教育技术结合方面能展开进一步的探索,比如通过AR技术帮助学生矫正动作,精准地掌握跑步技巧。

文物“穿越”历史,打开美术课堂边界

“招募热爱文物、钟爱传统文化的孩子成为文物推广小使者!”无锡市天一实验小学教师钟颖的美术课“面具”,开场即是一纸醒目的“招募令”。提到选择这节课申报“精品课”的原因,钟颖说:“青铜面具作为古蜀文明象征,既能挖掘传统文化深度,又能通过文创设计连接现代生活,契合‘文化传承与理解’的美术核心素养。面具涉及历史、工艺、设计等多领域,可构建考古、艺术、商业思维相结合的立体课堂。六年级学生已具备抽象思维,通过‘探秘+创造’任务能激发他们的文化认同感与创造力。”

在这节课里,钟颖将学生分为4个小队,每个小队都有一张“探究单”。根据“探究单”上的问题,“品鉴队”研究三星堆青铜面具的材质、颜色和外形特征;“探史队”发现面具创造的文化背景;“研技队”了解古蜀先民制作面具的流程;“推广队”设计盲盒、App图标等文创产品让文物融入新时代。

钟颖表示,这节课的设计创意除了让文物“穿越”历史,也“穿越”进了虚拟世界,有学生发现面具有“纵目”“凸目”等特征后,将其设计成“考试求过”表情包,实现了文化符号的年轻化转译。“希望今后会有越来越多的人工智能技术能引入美术课堂,比如让AI参与协同创作,学生输入关键词即可获得纹样组合建议。”展望未来,钟颖如是说。

从“动手画结构”到“动脑学科学”

打开无锡市育英锦园实验小学教师成茜的“石头上的植物”这节课的课件,可以看到多处需要学生用绘画的方式完成的学习任务,对此,成茜介绍说:“绘画记录是这节课设计的重要环节,核心目的是通过‘动手画结构’实现‘动脑学科学’。”

在设计课前,成茜认真分析了三年级学生的学情,这个阶段学生已对植物的外部主要特征、生长过程和生存需要的环境条件有了一定的认识,并初步掌握了分析、推理、归纳等基本的思维方法,但还不具有较好的重组思维、发散思维等思维方法。基于此,成茜在设计这节课时力图让学生经历“提出猜想、收集证据、分析推理、对话解释、突破思维定势”等过程,以此来训练、提升他们的科学思维能力。在这节课的打磨过程中,无锡市教育科学研究院小学科学教研员季荣臻和滨湖区小学科学研训员张燕组织教研团队,帮助成茜梳理课程创新点,针对这节课的设计逻辑、问题链衔接、学生活动有效性等进行反复研讨。

成茜带领学生通过观察记录苔藓的外部形态,比较与普通常见植物的不同,标注结构名称,推理分析苔藓的结构特点对其生存产生的作用,认识到苔藓有别于其他普通植物的结构特点。成茜还组织学生分组开展“苔藓喝水大赛”实验,学生通过称量干燥苔藓喷水前后的重量变化,发现其吸水能力远超预期,有学生不禁惊呼:“苔藓像海绵一样。”“课上还有学生提出了‘假根是否算根’这一疑问,引发班里学生的热烈讨论,最终他们通过显微观察达成了共识——假根太短,仅用于固定植物,功能与普通植物的根不同。”成茜回忆道。

让抽象概念从指尖“生长”到心中

“探索长方体和正方体的特征”这节课是小学几何学习的核心内容,也是学生从二维图形转向三维空间认知的关键节点。“通过实验教学,学生能在动手操作中直观感知几何体的本质特征,培养空间观念和数学抽象能力。”无锡市尚贤融创小学数学教师缪玉婷介绍说。

在这堂实验课上,缪玉婷通过“拆解—还原—创造”3个递进式实验任务,将抽象几何知识转化为可操作的探究活动。学生在“创造特殊长方体”这个环节里,通过替换不同长度的棱,可以发现“一组棱的变化决定几何体形态”。在面对“如何创造特殊的长方体”这一问题时,学生需要先想象能否通过替换不同长度的棱,组装出“既有长方形面又有正方形面”的长方体,再进一步思考换哪一组棱。缪玉婷告诉记者:“不少学生在课上兴奋地向我展示他们创造的特殊长方体,并主动上台分享他们的发现,甚至有的学生还提出了如何通过调整棱长来创造特定体积或表面积的长方体,这种深度思考和主动探索的精神,正是我们所期望的探究式学习效果的体现。”

作为一堂数学实验课,缪玉婷十分关注学具的适配性。据介绍,这节课最早选的学具是塑料材质的,面和框架之间不能紧密贴合,学生在拆解和重组过程中很容易松动,影响操作体验和实验结果。为了方便学生使用,缪玉婷将教具换成了带磁性的面和铁制框架,后续学生实验时极大地减少了失误,提升了准确性和效率,且实验效果更加直观。实验过程中,缪玉婷会巡回指导,及时解答学生的疑问,鼓励他们大胆尝试。“我希望每位学生都能在动手实践中获得深刻的数学体验,真正感受到几何的魅力。”她说。

满足特殊需要儿童多样化学习需求

此次入选“部级精品课”的42节课中,有3节课属于特殊教育类。无锡市梁溪区特殊教育学校教师陈益卉的“秋天的校园”被拆分为两个课时,第一课时主要用来解决字词、帮助学生了解秋天的特征,第二课时主要是带领学生学习课文的句子,并学会用课文中的句式拓展说句子。“在第一课时结束时,我对重难点内容进行总结并设置悬念,以此激发学生对第二课时的期待。第二课时延续第一课时的主题和活动形式,通过一致的教学材料确保内容的连贯性。”陈益卉说。

作为面向全国特殊需要儿童的课例,陈益卉表示考虑到不同能力水平学生的学习需求,她将学生分成了能力较强、能力一般、能力较弱的3个组,在教学中对不同组的学生提出不同的要求。同时,她认为教学内容要联系生活实际,选取适合的教学资源;要充分利用信息技术和教辅具,使教学的呈现方式更具多样性、直观性。陈益卉告诉记者,她在试教过程中和学生之间有许多有趣的互动,课前她带学生在校园里寻找秋天时,有学生兴奋地喊道:“老师我找到了一片黄色的树叶!”这些互动都为“秋天的校园”的设计提供了新的灵感。

“这节课成功入选‘部级精品课’名单,离不开团队的共同努力。”陈益卉介绍,在她确定课题之后梁溪区教师发展中心组织了相应的培训,帮助她更好地使用现代化的信息技术制作这节课。在整个制作过程中,她不断收集反馈意见并根据实际情况进行调整,以确保这节课能够满足特殊需要儿童多样化的学习需求。

(徐婕妤)