编者按:春花烂漫,芳菲满园。3月26日至28日,来自全国14个省(区、市)的100多名城市党媒记者,齐聚全国第三批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地——保康县尧治河村,参加由《城市党报研究》杂志社、中共尧治河村委员会主办,襄阳市融媒体中心、尧治河集团、太湖湾智库承办的全国城市党媒“‘两山’新画卷 幸福尧治河”新闻采风活动,开启了一场矿山如何变成“金山”、青山如何成为幸福靠山的探访之旅。

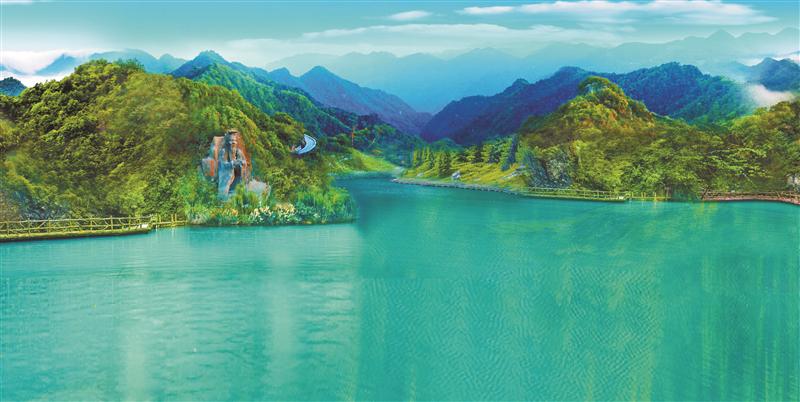

在绿水青山的环抱中,位于鄂西北山区的保康县尧治河村,犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌在神农架和武当山两个世界自然和文化遗产的连接线上。

这个曾经依靠磷矿开发实现脱贫致富的小山村,如今正以崭新的姿态,绘就出一幅“绿水青山就是金山银山”的壮丽画卷,成为远近闻名的“两山”理念实践创新基地、中国山区幸福村。

矿山修复

“伤疤”变“氧吧”的生态奇迹

傍晚,忙碌了一天的尧治河村党委书记、村委会主任孙开林,独自来到他一直牵挂的老屋沟矿区最后一个生态修复点——洞藏酒文化广场。这里曾是一个拦渣坝,尘灰漫天、矿渣遍地,如今村里通过扩建广场、填土植绿,面貌大变。“每年植树节前后,开林书记都要独自巡山,这是他近20年来养成的习惯。”村党委委员、村委会副主任姜兴武告诉记者,通过明察暗访,全村地界上去年栽的树成活了多少、新项目工地还需要栽种多少,他心里都有一本账。

沿着盘山公路一路向上,温馨静谧的鸟巢小舍、错落有致的乡村院落、翠竹掩隐的山间步道……曾经满目疮痍的矿区已经摇身变为云岭假日民宿。据介绍,村里为整治老屋沟矿区,历时近两年,投入1500多万元。100多亩的荒山上,如今栽满了红叶石楠、香樟、桂花等景观树,成为游客休闲观光、放松身心的理想之所。

为了让“两山”理念落地生根,尧治河村不仅3次修改《村民自治章程》,还先后关闭15个露天采矿点、8家矿粉厂,累计投入近3亿元,实施水土治理、植被恢复和植树造林,生态恢复率达96%,森林覆盖率达95%。从矿山到青山,尧治河人十年不辍,将“伤疤”变成了“氧吧”,实现了从“卖石头”到“卖风景”的华丽转身。昔日的矿区如今已经成为集生态观光、运动休闲、避暑度假于一体的4A景区。

矿洞利用

地下长廊的绿色密码

在矿区变景区的探索中,尧治河人并未满足于矿山修复,而是将矿洞的绿色改造,也提升到了一个新的高度。

废弃多年的老屋沟矿区主矿洞,如今摇身一变,成为独具特色的中国神话故事大观——三界洞天景区。整个景区约18000平方米,用五彩斑斓的灯光与奇特的钟乳石、传说中的人物造型、植物和69个故事场景,将天上、地下和人间的神话故事串连成景,吸引着众多游客前来探幽访胜。

更令人称奇的是,洞内还发展起了洞栽食用菌产业,菌香四溢,为村民和村集体带来了新的增收渠道。对洞栽食用菌的成功探索得益于孙开林在外地考察香菇种植时,受到启发:“能不能在矿洞里面种香菇呢?”随后,他利用参加全国会议的机会,遍访专家学者。经过专家对矿洞的水质、温度、湿度等环境因子进行检测和小规模试种试销成功后,2024年,该村十几个矿洞共种植150万棒食用菌,实现销售收入8000多万元,利润2600多万元。村里因势利导成立了食用菌合作社,并通过与村属企业探索“共享员工”新模式,极大地释放了矿洞食用菌生产的生产力。

此外,废弃矿洞已经变成了村里的“聚宝盆”,外地的白酒生产商也相中了矿洞独特的恒温恒湿环境,利用村里废弃矿洞建起了华中地区最大的洞藏白酒基地。全村可利用的矿洞带约52公里,目前已经开发利用了近20公里。全部开发利用后,将形成集无公害食用菌和蔬菜种植加工、洞藏酒系列主题景区、文化休闲娱乐业态于一体的三产融合群,年产值可达50亿元。

制度创新

绿水青山的硬核防线

从山上到山下,从洞外到洞内,从“生态环境”到“生态经济”,尧治河村围绕践行“两山”理念,严守生态红线,可谓下足了功夫。

今年正月十五刚过,尧治河村党委在“新春第一会”上,当众宣布了对春节期间包保环境卫生不力的3名党委班子成员、3家村属企业的处罚决定。“只有在不破坏生态环境、居住环境的基础上开发矿产资源,最大限度地恢复和留住尧治河的绿色,让大矿区变成大景区,才能给子孙留活路。”该村党委委员、办公室主任吕泳和说。为确保生态环境不因开矿而遭到破坏,村党委先后3次修改《村民自治章程》。“生态红线3.0”制度,还同步构建起网格化环境监管体系:全村累计设立30个生态管护岗,运用无人机巡护森林;推行“垃圾银行”制度,村民分类投放可兑换生活用品;建立野生动物救助站,近年成功放归国家二级保护动物17只。这些举措使森林覆盖率回升至92%,负氧离子浓度达到世卫组织“空气清新”标准的5倍。

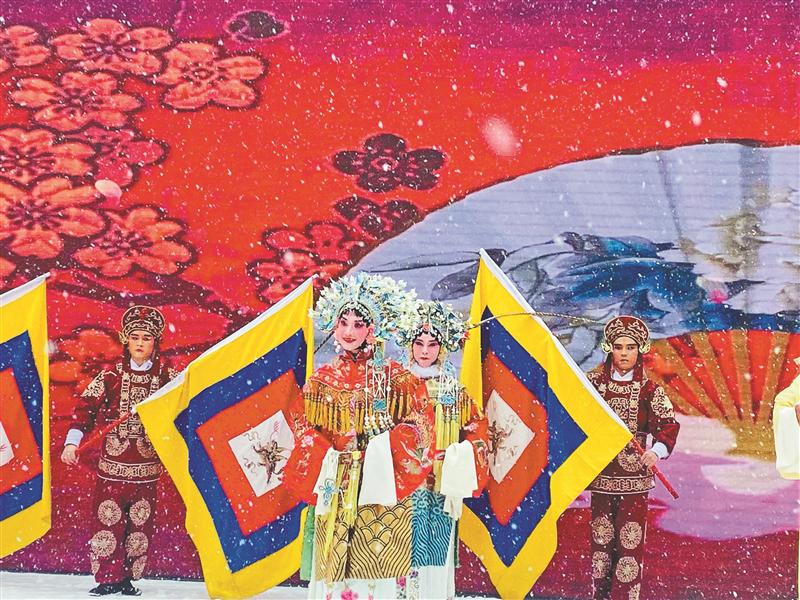

为了管长远、保常态、见长效,村党委一边严格执行“纪律红线”,一边推出“文化浸润”系列措施,致力于让守护绿水青山、保护生态环境,变成村民的习惯和自觉行动。于是,覆盖全体村民的环境卫生协会、老年人协会、乡风文明协会、农家乐协会和文化大舞台等“十会一台”相继成立。

文化铸魂

“一村十馆”的未来担当

“昨天靠精神、今天靠发展、明天靠文化”,这句话是孙开林的“深切感悟”,它直观明了地诠释了尧治河村的崛起与蜕变。

1988年,梨花山戴家湾矿区的一声炮响,正式宣告尧治河人从此告别了“吃救济粮、穿破衣裳”的穷日子。但十余年间,村里的沟沟壑壑就聚集起了数十万立方米的废石、废渣。

在“两山”理念的启发和感召下,该村党委不仅十分注重村民的习惯养成,也特别重视在矿山、矿洞的生态修复中,将山水资源与文化传承深度融合。

2013年以来,该村先后投入5亿多元修复矿山、建设景点及配套设施。戴家湾矿区和老屋沟矿区得到彻底整治,60多万立方米废石、废渣被回填夯实,变成了磷矿博物馆、农耕博物馆、地质公园、日月广场、法治广场等场馆的地基……

如今,在尧治河村蜿蜒陡峭的旅游公路上行走,但凡路边能够看到开阔平坦的地方,就一定建有博物馆或与文化传承相关的展示馆、休闲广场。

这些被称为“一村十馆”的文化工程,以及同步建成的4大谷26峡等70多处景观,擦亮了“村在园中、厂在绿中、房在花中、人在景中”的尧治河和美乡村品牌,弘扬和保护了优秀文化遗产,增强了村民的文化自信和归属感,有力推动了文旅融合与集体经济可持续发展。

近两年来,尧治河旅游度假区每年接待游客100多万人次,接待中小学生研学团队130批次以上,带动周边农户增收1.2万元,旅游综合收入达5亿多元。2024年,旅游等第三产业产值已占尧治河村生产总值的30%。

结束采访时,记者站在建成不久的玻璃观景台上,俯瞰尧治河,矿山地质公园的工业遗迹与苍翠林海、生态家园和谐共生。脑海里回放着这样一组数字:2024年,全村工农业总产值45亿元,实现利税4.5亿元,村民人均纯收入达到9万元,村集体纯收入达到4.2亿元……

尧治河这个深山小村,用行动证明,生态保护不是发展的枷锁,而是打开财富之门的金钥匙。其“生态修复+矿洞经济+文化活化+制度护航”的四维融合创新模式,为资源型地区践行“两山”理念、实现高质量发展提供了生动范本。(欣言)