近年来,无锡市通过系统性环境治理与生态修复,尤其是太湖水域的深度整治,实现了生态环境的显著提升,成为鸟类栖息的理想之地。这一成果不仅体现在水质改善和生物多样性恢复上,更通过科技赋能与跨区域协作,为候鸟创造了安全、丰富的栖息环境。

无锡以太湖治理为核心,实施“减外源、清内源、扩生态”策略,完成7200余项重点工程,推动太湖水质从劣Ⅴ类提升至Ⅲ类标准。通过退圩还湖、湿地修复等举措,恢复湿地面积超8000亩,构建了梅梁湖、宜兴“三氿”等生态屏障,形成“水下森林”和环湖生态走廊,显著提升了水体自净能力,为鸟类提供了食物链完整的栖息环境。同时,无锡还引入数字化手段强化生态管理,例如滨湖区的“智慧河湖平台”通过AI摄像头实时监测水质与鸟类活动,新吴区部署的“AI天眼”系统记录到国家一级保护动物青头潜鸭的大规模集群,为保护决策提供科学依据。随着生态改善,太湖流域鸟类种类增至382种,包括青头潜鸭、白鹤、黑脸琵鹭等濒危物种,竺山湖、西太湖沿岸湿地成为候鸟迁徙的重要中转站,鱼类资源同步恢复,生态链的完善吸引了更多鸟类繁衍。无锡的生态治理实践,不仅重塑了太湖碧波美景,更以鸟类回归为标志,印证了绿水青山向“金山银山”转化的可持续路径。

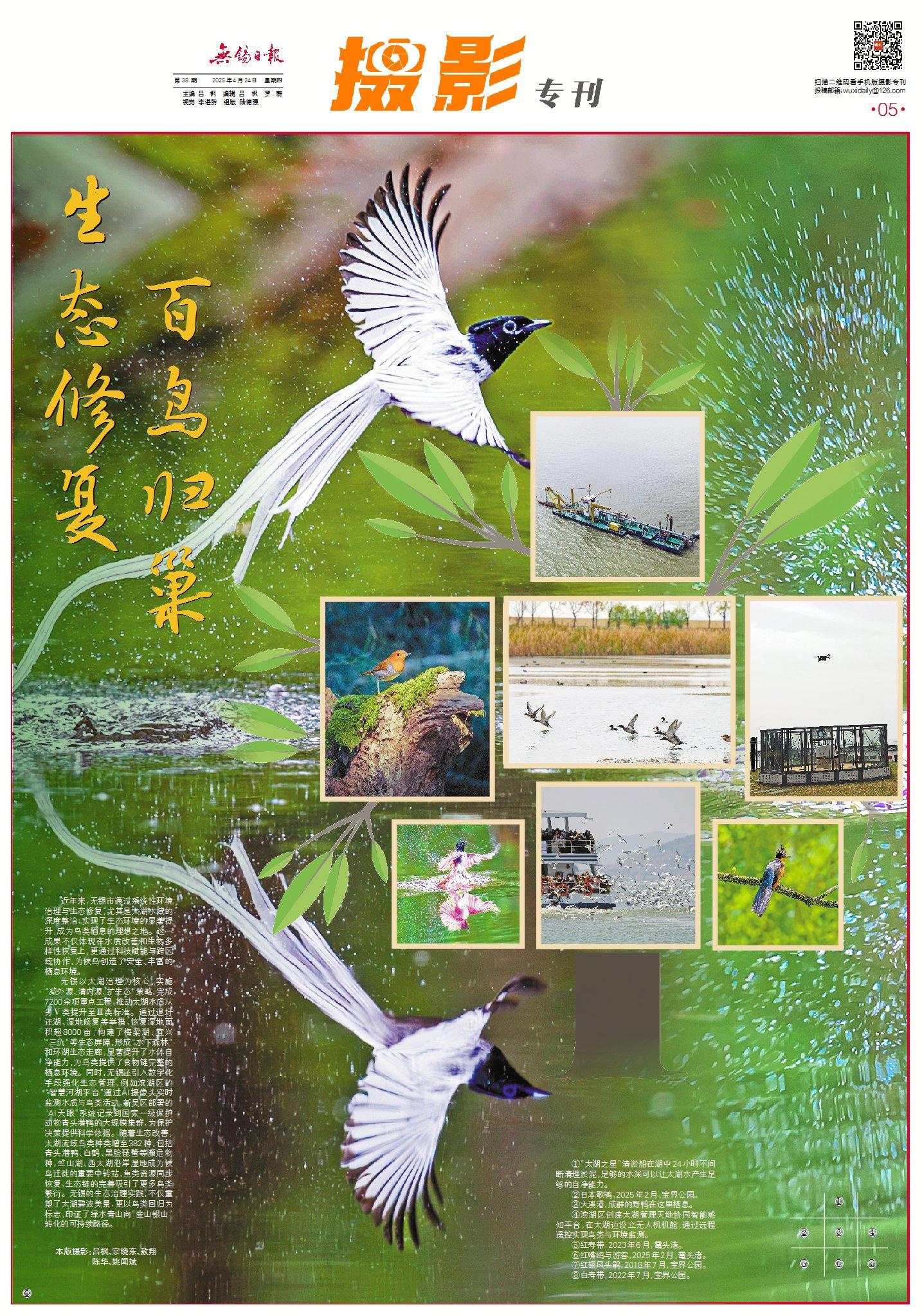

①“太湖之星”清淤船在湖中24小时不间断清理淤泥,足够的水深可以让太湖水产生足够的自净能力。

②日本歌鸲,2025年2月,宝界公园。

③大溪港,成群的野鸭在这里栖息。

④滨湖区创建太湖管理天地协同智能感知平台,在太湖边设立无人机机舱,通过远程遥控实现鸟类与环境监测。

⑤红寿带,2023年6月,鼋头渚。

⑥红嘴鸥与游客,2025年2月,鼋头渚。

⑦红翅凤头鹃,2018年7月,宝界公园。

⑧白寿带,2022年7月,宝界公园。

本版摄影:吕枫、宗晓东、敖翔

陈华、姚闻斌