唐孝威先生出生于1931年,核物理学家,中国科学院院士,现在任教于浙江大学,他还有一个身份是无锡国专校长唐文治先生四子的儿子。在纪录片《风雨国学魂——寻找无锡国专》拍摄计划中,最早确定的采访对象就是唐孝威,但因他工作繁忙,地点也无法确定,所以采访一再推迟,他也成了整部纪录片的最后一位受访者。在北京唐孝威先生的家中,他与记者一见面就说:“我出生在无锡前西溪,小时候在无锡长大。在无锡,有一个祖父的纪念馆茹经堂。我也是无锡人呢。”几句乡音,瞬间拉近了彼此的距离——

◆传道德重教化躬身践行

我小时候就跟着祖父,他当时眼睛看不清了,年纪也大了,走路很慢,有时候要扶着,但是精神很好,思维很清晰。他很喜欢他的两个孙子,一个是我的堂哥,比我大6岁,名叫唐孝宣,他很小就出外上学了;我是小孙子,一直跟在他老人家身边。祖父是一位教育家、古文家,因为我跟在他身边时年纪还很小,所以古文学得比较少,但对他在家中读经、读文言文的印象很深。当时有很多学生到家里来看望他,祖父会给我和他的学生讲他的古文读文法。他的吟诵被称为“唐调”。古文文章有阳刚的、有阴柔的,分别要用不同的声调吟诵。祖父吟诵古文,时而昂扬,时而婉转,可惜我当时年纪太小,没学好,但我的堂姐们都会。现在我的研究生中也有研究唐调的。

祖父经常会给我讲一些大道理,对我一生的品德培养有很大影响。他说,一个人一定要廉洁,如果唐家子孙将来不清廉的话,就不是我们唐家的子孙。他有空的时候就把我拉到身旁,跟我讲一些注重品德的事情,比如孟子的“义利之辨”,还常给我讲孟子的关于人要有恻隐之心的文章。他教导我说,要做君子,做道德高尚、学识渊博的人。他曾亲书过一副著名的对联:“人生唯有廉节重,世界须凭气骨撑。”

我们中国人讲究“仁义礼智信”,祖父在我小时候就一直教我要做“好事”,为别人做好事情。他是一位慈善家,经常帮助乡亲、邻里。当年很多地方闹水灾、旱灾,每逢天灾他总要想办法捐款救助百姓。在老家太仓,他每年冬天办“粥厂”,为贫苦乡亲免费提供吃的,还为他们施棉衣。祖父对穷苦老百姓特别关心,他用做慈善的实际行动教育我:要一生做“好事”,还要让大家都“做好事”。

◆对国家对民族实心担当

如果说“仁”讲的是要对人仁爱,要有慈善精神,那么“义”讲的就是一种忠诚,对国家、对民族的忠诚。祖父唐文治先生对国家、对民族是怀有深厚感情的。他在上世纪20年代创办无锡国专,很大程度上是因为意识到,中国不光要有“赛”先生,还要有“德”先生;不光要有科学,还要有我们自己中华民族优秀传统文化的传承。祖父认为儒家的自省、自律等优秀传统应该得到继承,不管什么样的学术,最终要落实在对我们的民族、对我们的国家有贡献。他为国专花了很多心血,实际上他早年在南洋公学也花了很多工夫,当时他认为中国要富强,就要建设铁路,还要有土木工程、基建造船等方面的人才,所以创设了铁路和电机两个工程专科,并增设船政专科,培养工科人才。他说:“人才者,国家之命根也;学堂者,又人才之命根也。”所以说祖父不仅是讲儒家的道德,他还有强烈的爱国心,就是要让中国富强、民族复兴,这一点我觉得很值得我们纪念。祖父曾立下家训:“一个中国人不为自己的国家做事,那绝不能算是有品行的人。”他的爱国思想,影响了我的一生。祖父的后代,特别是孙辈,包括我的堂哥、堂姐,还有我自己,在新中国成立以前就先后参加了中国共产党,都是中共地下党员,我15岁就投身反对国民党的进步学生运动。祖父对我们整个家族的影响是很深远的。

我永远记得祖父对我的教导,要做一个廉洁、正直、爱国的人,我想这一点我做到了,所以我可以告慰他:我没辜负他的希望,我也尽了自己的努力,为人民做了一些事情。对无锡我有很深的感情,我去过几次祖父的纪念堂——茹经堂,也带着女儿去瞻仰过。无锡非常重视国专的精神,对此我很感动,希望无锡的文化和科技都有很好的发展。我是苏州、太仓和杭州的院士,也是无锡的院士,虽然我年纪大了,但我仍愿意为家乡多做点事。

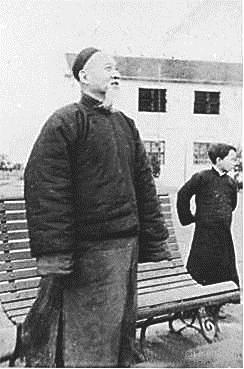

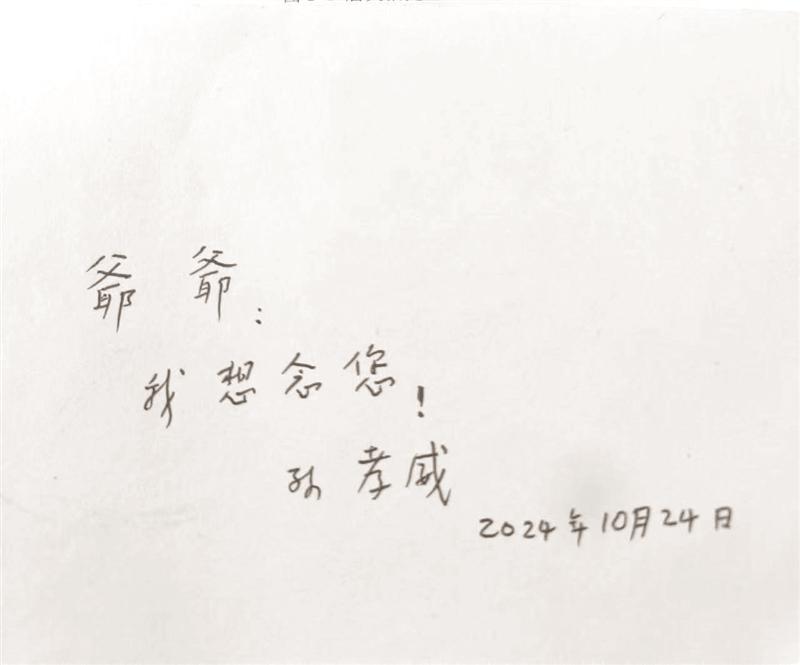

唐孝威先生说:“祖父有一张面带笑意眺望远方的照片(如图),我现在还时常会凝视这张照片。我特别喜欢他,但也说不出什么特别的感觉来。”当看着这位耄耋老人提笔书写“爷爷,我想念您!”这几个字,笔锋轻轻顿在纸上时,那没说出口的感觉,忽然间清晰了:在爷爷的身影里,藏着他一生的坐标。(张军)