感受教育的力量

站在阿合奇县同心中学的讲台上,我深深感受到教育的力量。初来时,孩子们眼中既有羞涩也有渴望。我深知,援疆不仅是教学,更是心与心的靠近。

上一学期,从课堂教学到中考备考,从“英语文化节”到“宜心同行”助学,我努力用行动点燃学生对未来的想象。我自费为学生买奖品、送餐食,联系多方资源捐助打印机、资助贫困生,不只是给予他们物质支持,更想传递一种信念:他们值得“被看见、被相信”。

我始终坚信,教育的本质是唤醒和陪伴。在剩余的援疆时光里,我愿继续做一缕微光,照亮更多边疆孩子前行的路。哪怕只能改变一点点,也是有意义的。

(阿合奇县同心中学支教教师 叶萍)

做边疆操场上的追光者

还记得初抵支教学校时,3月的沙尘裹着寒意掠过操场,简陋的运动器材与孩子们眼中藏不住的好奇,在我心底留下了深刻的印记。我暗下决心:要用体育为孩子们打开一扇窗。

接手九年级体育课后,摸底测试的两极分化让我揪心——多数学生跑不完1000米,却有孩子追着问“怎样跑得更快”。我连夜分级建档,让趣味障碍跑伴体能弱的孩子成长,用专项训练助特长生突破。哈里斯曾因比赛中的关键球失误躲起来痛哭,我以球星科比的故事鼓励他,此后黎明的操场上,总能看见他练球的身影,最终他带领球队勇夺亚军。

看着孩子们从胆怯到自信,我深知支教不只是传授技能,更是播撒坚持与勇气的种子。愿这些种子在边疆沃土生根发芽,让孩子们带着体育赋予的力量,奔向更远的未来。

(阿合奇县同心中学支教教师 李华)

文化为桥,助学子向阳而生

初抵阿合奇县同心中学,晨雾未散时,校园里已响起琅琅书声。孩子们望向讲台的眼睛格外明亮,瞬间驱散了我内心的忐忑,也让我暗下决心:要把无锡的教育温度,传递给这里的孩子。

作为无锡援疆“筑基工程”的一员,我试着把宜兴国山碑的故事,和克州玛纳斯史诗融合进思政课里,让江南文化与边疆风情在课堂相遇。我带着学生参与“托什干河文化行”,听护边员讲界碑旁的坚守,学柯尔克孜族刺绣,让他们在“行走的课堂”里厚植家国情怀。教师援疆团还常办家庭教育咨询,联动后方捐赠教学物资,把家校社的力量拧成一股绳。

于我而言,支教不只是教书,更是要以文化为桥,让中华民族共同体意识在孩子们心里扎根,助他们向阳而生。

(阿合奇县同心中学支教教师 周冰怡)

万里援疆育桃李

2024年秋天,我远离故乡来到了新疆霍城这个边陲小城,在霍城县江苏中学开启了我的支教之旅,到现在已经一年了。在这一年时间里,我被许多人和事深深打动。

这里的孩子们眼中对知识的渴望,照亮了我前行的路,我见证了许多孩子,通过师生共同努力,成绩取得了显著进步,收获了成长与自信。我们与本地教师共同研讨,将苏南教育理念与本地实际相结合,助力青年教师在教学比赛中提升教学能力。我们着眼于县域高中的振兴和人才“脱颖计划”,建立了“林则徐实验班”尖子生培养机制,推行有思维深度、有共同参与的课堂教学,以及学科拓展的学习模式。

援疆的经历,于我而言,是一次深刻的洗礼和升华,更是一份沉甸甸的责任。

(霍城县江苏中学支教教师 李兴旺)

以微光点亮心灵

从无锡到伊犁,跨越千山万水,我带着炽热的教育初心走进伊犁中等职业技术学校。初至这片土地,便被学生们眼中对知识的渴望深深触动:实训室里专注操作的身影,课堂上思索的眼神,都诉说着他们技能成才的梦想。

作为思政教师,我既传递理论知识,更注重培植学生心中的家国情怀。我目睹少数民族学生苦练技术、渴望用技能改变命运的坚韧,这让我更加坚信自己的育人使命——不仅要授业解惑,更要引导他们树立正确的国家观、历史观、民族观,成为担当民族复兴大任的时代新人。

我愿以自身的一点微光去点亮更多学生的心灵,让东西部教育协作的桥梁更加坚固,让每个孩子都拥有人生出彩的机会!

(伊犁中等职业技术学校支教教师 王逸博)

援青帮扶,一直在路上

2023年8月,作为无锡市第二批“组团式”对口帮扶青海高等职业技术学院的帮扶团队成员之一,我来到了青海,开始了援青帮扶工作。

青海高等职业技术学院地处青海东部,自然环境独特,夏季凉爽。学院硬件设施完备,但专业设置偏向传统,散而全,黏合度不够。教师团队年轻敬业,但部分专业师资紧缺。学生朴实勤奋,但创新意识和职业规划能力需要提升。

围绕青海“四地”建设动态调整专业布局,帮扶团队重点强化产教融合,建立了产业学院,引入“校中厂”“厂中校”模式。同时,学院选派干部、教师赴无锡跟岗学习,逐步优化传统专业,申报新兴专业,将力争建成1—2个省级高水平专业群。

(青海高等职业技术学院副院长 谢洪国)

延安支教初记

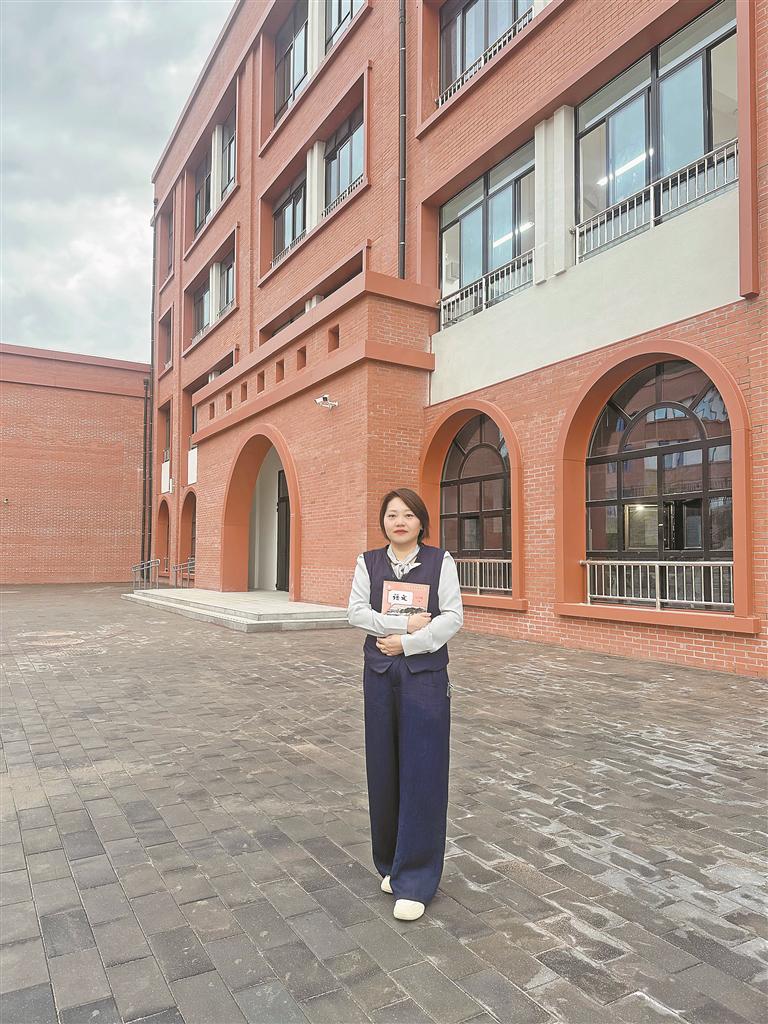

初至延安,但见黄土高原之上,崭新的红砖建筑便是新学校。紫外线强烈,孩子们眼睛里却依然透着那股子倔劲儿。孩子们远远见了新老师,便嘻嘻地笑,露出满口白牙。

语文课上,孩子们用陕北方言诵读《少年中国说》,声如黄土般厚重。他们的作文,藏着对延安以外的世界的遐想。我教他们“蒹葭苍苍”,他们带我认山丹丹花;我讲鲁迅的枣树,他们说自家院里的梨树——文学与生命在此处浑然一体。黄土地孕育的语言是有力量的,延安娃的坚韧是刻在骨子里的。

支教的目标,并非仅仅是传道授业,更要在黄土高原上播下种子,让这些革命老区的后代明白:他们既能扎根黄土,亦能走向四海。在此过程中,我们彼此滋养,这便是真正的教学相长了。

(延安无锡实验学校支教教师 钱冬妹)

锡延同心,淬炼育人能力

走进延安无锡实验学校,崭新的校园内,许多刚踏上讲台的青年教师却面露迷茫。我深感:建校易,育人难;大楼易起,良师难育。帮助青年教师实现角色转变,已成为学校高质量发展的关键。

到岗后两周多的时间里,我将集体备课作为重心,每日与青年教师细致研磨教学设计:从解读教材到把握重难点,从设置环节到推敲过渡语,逐一打磨。这不仅是教学技能的传授,更是严谨教风与师道精神的传承。

这场“强基行动”始于备课却不止于课堂,它汇聚团队智慧,点燃教师信念,正为学校高起点办学注入蓬勃的力量。

(延安无锡实验学校支教教师 钱峰)