“人,是城市的目的与尺度。以人为本的城市是什么模样?”今年上半年,三联生活周刊主办的首届三联人文城市奖评选活动引发了各方关注。我们生活在城市中,可对于“什么是城市”,尤其是“什么是好的城市”这样的问题,似乎都难以回答。不少专家和学者的观点是,下一轮的城市竞争将会是城市人文的竞争,富有特质的城市生活方式将会吸引人才,而人才决定了城市的未来发展前景。

文化场馆

打破刻板印象

“随着城市化进程的加快,越来越多无个性、无区别的场所会令城市越来越刻板。”同济大学人文学院教授张生曾在接受采访时如是说,而要打破这种刻板感受,文化场馆是一个较好的选择。

今年锡城的文化场馆月又悄然开启,引导人们去寻找一个个雕塑城市人文的佐证:走进国保景区薛福成故居,庭院深深,气势恢宏,来到锡绣工作室,十组亲子家庭在非遗传承人胡晔新和邵敏的指导下,一针一线地绣着荷花。旁边,资深拍客张物华举起镜头,按下快门,记录下女红研习会开班的第一天。来到无锡博物院的社教体验中心,一场“王者荣耀”AR体验课正在进行。孩子们打开桌上的pad,扫一扫画册上的“小眼睛”图标,吴王僚的宝剑和讲解立即从屏幕上跳了出来。“吴地文明”系列AR课现已开发了8组,唤醒了一件件“镇馆之宝”。无锡市图书馆别出心裁,带领读者走出图书馆,行走天地间。“经典不停步,永远跟党走”红色主题阅游吸引了十余组家庭参加,大家走进“先锋农场”、匡村中学旧址、“锡流”纪念馆,听讲解、读经典,深度寻访,在丰富多彩的活动中,增长党史知识,重温红色记忆。东林书院内,碧池曲廊,屋宇鳞比,来此体验书院生活的游客络绎不绝。行一场传统拜师礼,赏一场实景演出,品一杯咖啡香茗,体验一把投壶射箭,再到手作工坊做一页手账。作为洛闽文化的中枢,这座千年古书院正绽放出时代光彩。

这个夏天, 人们去文化场馆“打卡”,向历史文化致敬,发现城市独特的个性和魅力……

主题活动 塑造城市精神

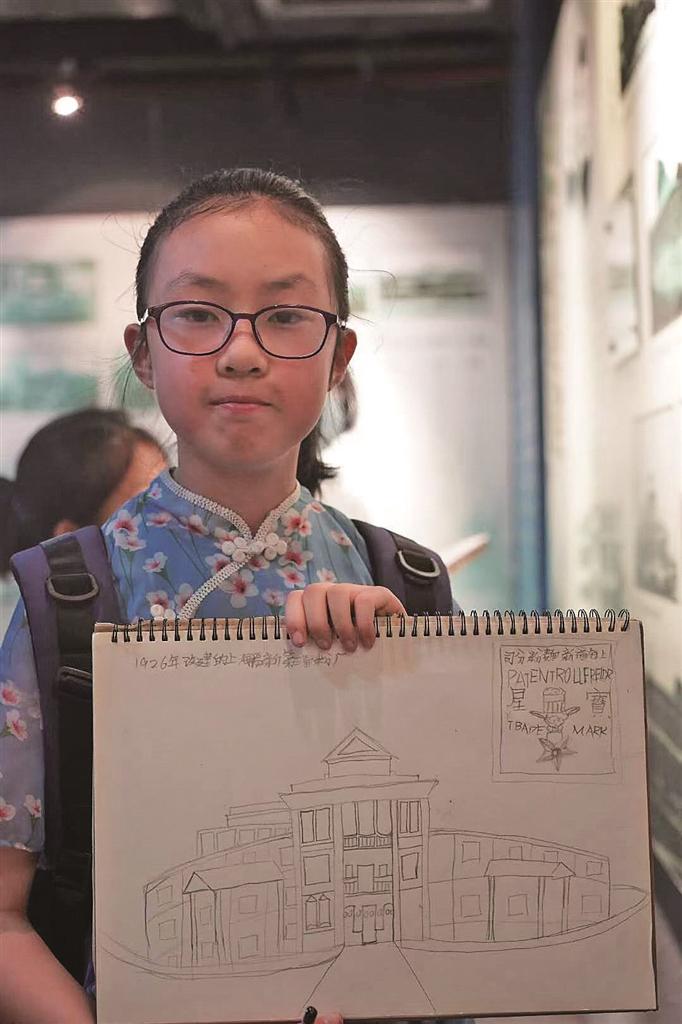

无锡美术馆里,戏曲脸谱绘画体验课上,孩子们充满想象力的创造,令画家陈皓惊喜连连。走进美术馆教孩子们画画,陈皓觉得很新鲜。一场绘画体验课下来,孩子们意犹未尽,嚷着下次还要来。无锡美术馆的美育功能被深度释放,公众亲近艺术的热情被一次次点燃。“越来越多的孩子走进场馆,把去美术馆、博物院看展纳入自己的日常行程中。”美术馆负责人告诉记者。

在不断接受、感受中,身处其中的人们越来越明晰地感受到文化场馆所传递出的城市气质和个性,也体验到艺术和人文活动对个人带来的冲击。没有开幕仪式,却有人们涌入各种文化活动现场;无须广而告之,一场体验活动的名额放出即被秒杀;告别走马观花,在场馆内外深度触摸城市文化。近一个月,无锡市第二届文化场馆月将密集带来87场主活动、600余场子活动,线上线下绘就一幅多彩图景,吸引市民及周边地区的游客纷纷前往“打卡”,恋上场馆之夏。

“对于文化和艺术的感受力,能够帮助人们更好地理解生活和感受生活。”专家对于人文城市重要性的阐述,已然上升到塑造城市精神的高度。如今,文化场馆也已经成为名城无锡的城市灯塔。文旅融合,为文化场馆赋能,让城市灯塔越发闪耀。

形成共识 锻造人文特质

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。市文广旅游局以深化文化体制改革为契机,以活化利用文化遗产为突破口,推动文旅高质量发展供给侧结构性改革,持续扩大文旅产品和服务供给,为文旅融合发展注入新动能。去年以来,在疫情影响背景下,无锡人均接受公共文化场馆服务次数达到5.06次、国内旅游接待人次6010.2万人次,稳居全省前列。

建筑师张永和表述过关于人文城市的标准:人的尺度,应该成为城市空间确定的最基本参考。如何为城市中的人提供更好的、更有质感的人文感受,是文化场馆必须思考的问题。作为无锡全力打造的文旅品牌,“无锡市文化场馆月”集中用一个月的时间,通过市、区、街道、社区四级文化场馆联动,线上线下结合,不仅为市民游客提供精彩纷呈的高质量惠民活动,更是从服务、管理和创新感受等维度进行预演。

“当然,一座城市要获得真正的人文气质,必须打破场馆的‘围墙’,无论是建筑还是街景,形成全城处处可见的人文气息。”在文旅局相关负责人看来,文化场馆无疑是提升城市人文气质的轴心和枢纽。一座座文化场馆将不断激活无锡文脉之厚重、城市创新之灵动,并在经历人文城市新一轮建设的当下,通过各个方面建设推进,形成更为强劲的人文聚合力。

(韩玲、张月)