寻觅“可持续时尚”的生活方式

午后的古运河畔,微风传递着丝丝凉意,南长街上的独立设计师孵化平台内,一场旧衣改造行动正在进行中。店堂中,随处可见独一无二的手工艺品,而这些精美的小玩意儿,因为是用旧衣改造而成,都泛着岁月的痕迹。旧衣服、碎布头、落单的配饰……这些在多数人手里会被扔掉或塞进箱底的无用之物,在晓彤和棒棒这儿可都是宝贝。

“我是个念旧的人,东西用久了有感情了便不舍得扔,总觉得可以‘变废为宝’重新利用,有的能改造成实用的物品,有的能改造变成装饰品。”晓彤说,一开始是她们在做衣橱整理师的时候,发现很多顾客的衣柜中有不少全新的衣服,扔了很可惜,于是为他们做定制化改造,“按照他们的需要,我们来改,改成帽子;大人衣服改成小孩衣服。”后来,类似需求越来越多,她们干脆开了课程,提供设计理念和工具,指导衣服主人自己操作改造。

“这些旧物都是有故事的,虽然被生活所淘汰,但承载的记忆却无法被替代。”棒棒说,今年开始旧物改造计划以来,已经改了近千件衣服,这个过程很治愈,因为不仅能赋予物品新生命,制作它们也是一个欣赏美、鉴别美、创造美的过程。只需一台缝纫机,简单的针线、剪子,通过设计、拆解、拼接、重装……就可以将一条牛仔裤变成挎包、布艺小兔;一件羊毛大衣变为装有木质提手的复古手袋。有人将自己的衣服做成玩偶,锁上心愿寄给远方的朋友,有的则和孩子一同巧思,打磨一段温暖时光。

怀旧文化在这里演变成“可持续时尚”的生活方式。晓彤告诉记者,这一文化内容在日本“收纳女王”近藤麻理惠、韩裔潮妈设计师Sarah Tyau以及中国“再造衣银行”创始人张娜的引领下,一点点成为新的文化现象,而她们通过走进锡城的社区、文化空间将这些文化理念传播开去。

“怀旧情绪”带来城市温度

这几年,“怀旧经济”的确是个很热的概念,其实,不光是影视行业,游戏、时尚、消费品行业都在想办法通过人们的“怀旧情感”寻找商机。中国企业家网上就有专家指出,将怀旧概念使用好,能创造出更大的文化传导功能。

“在这个过程中一则是要在新的情境中重现过去的体验,比如迪士尼翻拍的真人化电影就是一个很好的例子,他们用现在的当红影星和最先进的3D制作技术,重现过去的经典故事,等于是说,用新的元素复刻了当年的观影体验。同时,也可以尝试在全新的物品中使用旧的设计,通过复古元素的嵌入,激发怀旧情绪,同时创造新的流行。”专家表示,怀旧概念背后是已经被认同的IP符号,将这些符号标识进一步强化,形成具有情感连接的内容,“不仅可以运用到城市更新、社区改造中,在文旅景区中注入怀旧元素,也是吸引人流的不错选择。”

(韩玲)

因“怀旧情感”而聚集

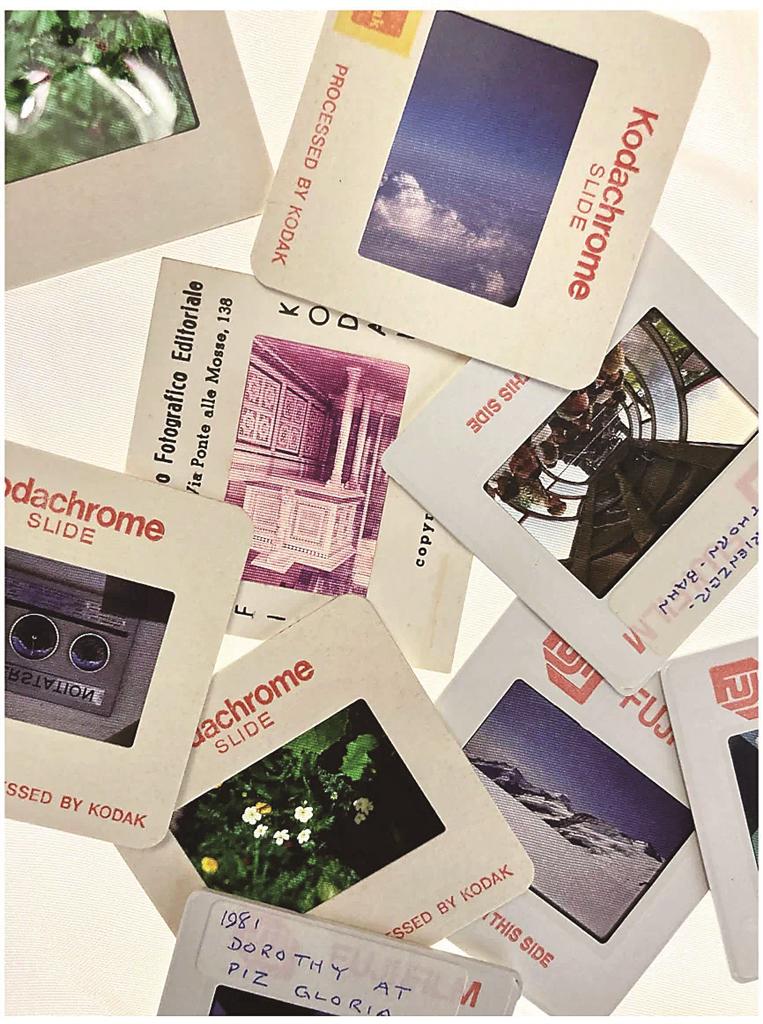

“90后”的范范告诉记者,她最近很爱逛“拾遗商店”,这不是一家实体商店,而是一个复古文化分享的线上社群,在这里大家可以自由讨论胶卷相机、古着和木质印章艺术。“胶卷很有魅力,它的文化体验和现在的数码拍摄技术完全不同,有一种现实中没有的沧桑感。”范范说。《怀旧审美》一书中提及,怀旧本身就是一种审美体验,怀恋着旧事物与当下时空交叠,产生的错位感仿若使人进入异度空间,经过主体意识选择的片段式、碎片化的记忆画面不断闪现交织,与现实社会的多维空间形成鲜明对比,再经由内心深处的某个记忆阀门来开启它去而不返的沧桑魅力。

“拾遗”社群也会带群友们体验完全复古的暗房胶片冲洗艺术,范范就曾在传统暗房中,尝试自己完成拍摄、显影、定影水洗等一系列工序,晾干后的成品令她欢欣不已。“照片是‘瞬间’载体,可以把旧时光放在手中端详。”社群负责人鹿蜀告诉记者,很多人都有经典的黑白情节,这些胶片在几十年以后看来,都不会过时,都会是弥足珍贵的宝藏。

“参加过旧衣改造计划的人,会把我们这里当成一个固定的情感输出平台。”晓彤说,读书会、分享会在这里应运而生,未来还有可能尝试剧场演出,“一群因怀旧情愫聚集在一起的人还将创作出更多可能。”