自远古时期,人类即逐水而迁、傍水而居,依山傍水成就了一座座生机勃勃的城市。

“智者乐水,仁者乐山”,是影响后世自然美学思想的重要观念,它集中体现了古代中国天人合一的哲学观,高度概括了古代中国审美文化的主要精神,也深深影响了中国园林及城市的发展。

无锡,是最早建设“山水城市”的“成员”,“山水”之中凝结了锡城自古以来的文化精神,“山水” 之中蕴含了丰富的人文内涵。如何通过艺术创作、文艺作品,将这些文化精神融入生活并焕发生机,进而满足人民对美好生活的向往呢?12月2日,在无锡市文联举办的“山水之间如何做好艺术文章”座谈会上,专家学者们济济一堂,共话无锡文化高质量发展。

【关键词:城市个性】 把握机遇,做出城市个性

市文联党组书记、主席杨建表示,无锡这个城市有两个显著的品格,一个是诗性品格,诗意人格。古代到近现代在文学艺术上有过响亮的篇章,一座座艺术高峰让人叹为观止。另一个是工商品格,交易人格。民族工商业的发祥和乡镇企业的崛起,到今天科技的实力、经济的实力在国内名列前茅。相比较而言,诗性品格的传承弘扬似乎还未赶上城市发展的步伐。最近,市委提出要把城市当作艺术馆来打造,要在山水之间做大文章。“我们文学艺术界要积极响应市委的号召,为高质量发展、为提高人民生活品质贡献艺术力量。”在开场发言中他表示,今天的主题是“如何以包孕吴越的格局在山水间做艺术文章”,听取各位专家意见。

“山水之间做好艺术文章”,对于无锡而言,这是一个很好的课题。市城乡规划委员会副主任兼秘书长孙志亮说,“山水城市” 是钱学森于1990年首先提出的,是在中国传统的山水自然观、天人合一哲学观基础上提出的未来城市构想。无锡很早就开始以山水城市为目标进行规划建设,为什么同步融入文化?“从泰伯奔吴开始,无锡有3000年文化史。无锡跟杭州比,蠡湖跟杭州的西湖比,最大的差距就在文化上。”孙志亮说,无锡文化底蕴深厚,散落在书本里的内容有很多,具象的很少。由于历史原因,无锡的文化其实是不成系列的。我们要把分散在历史故事里的传说、文化等通过现代的手段具象化,表现在城市里。同时,要提升整个城市的艺术审美能力,提升文化内容的感知能力,才能真正实现文化的高质量发展。

“无锡的文化发展,一直是围绕山水展开的。”市文保基金会秘书长杨建民说,以古鉴今,利用好无锡的文化遗产,才能更好地展现无锡的城市个性。在他看来,文物保护和利用是一种动态关系,要在可持续发展的基础上取得最好效果,贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,发挥它更大的文化价值。文物具有鲜明的地域文化特色,具有时代性的审美艺术风尚,是时代社会的一面镜子。他说,要推动无锡文化高质量发展,须跳出无锡、跳出区域、跳出国家限制来看无锡文化。比如运河文化,无锡可以结合国家运河文化公园的建设做文章。在运河申遗时,专家就曾提及,无锡古运河畔保留了很多工业遗产,这一个性是无锡在运河城市中所特有的,可以突出这方面的特点和特色。

【关键词:关注当下】 亲近生活,笔墨当随时代

“无锡文艺界,一直有敢为人先的传统。”文化学者严克勤说,中国绘画史的每个阶段都有无锡画家的身影。自画圣顾恺之始,倪云林、王绂、邹一桂、王问、吴观岱、徐悲鸿、吴冠中等各领风骚。民国以来,秦古柳、钱松嵒等无锡籍画家顺大势,融古今,汇通中西,再立新标。严克勤说,无锡有灵动的山水,在文化、艺术、教育及社会生活诸方面都有独到建树,甚至在某些方面开风气之先。在新时代,处理好无锡山水、无锡文化以及经济发展三者之间的关系,必须有包孕吴越的气魄和眼光,要在大格局和大视野中做考量。当下,推动无锡文艺高质量发展,也要继承、发扬好这样的传统,如何实现?在他看来,首先,“笔墨当随时代”,踏着时代的脉搏,才能出人出作品;另外,要鼓励文艺家们不断创新突破,为他们的创新提供更加开放的环境。

无锡有着丰厚的历史文化底蕴,如何挖掘、保护、弘扬好历史文脉,需要注意平衡好经济发展和文化建设的关系。无锡广电集团党委书记陈秋峰说,艺术应当记录时代,不能只有阳春白雪,而是要与当下的发展相结合。找准文化切口,对于打造无锡优质的营商环境、推动经济的高质量发展有很重要的意义,从这个角度说,文化内容同样可以变成产业发展的重要资源。山水资源与文化内容相结合,保护好既有成果,挖掘深化更多城市文化个性,政府应当进行合理引导,吸引更多有情怀的人、有价值的文化内容在无锡生根、发芽。其中,如何通过走出去、请进来的方式,引进高素质人才;如何实现产城人的融合发展;文化与城市的关系,文化与人的关系,都值得更加深入地思考。

在文化学者叶建兴看来,培养无锡籍艺术家的过程中,没有必要纠结于一些文化概念,比如画派。“其实,画派在某些程度上对创作也是一种限制。画家包括其他艺术门类的创作,不能脱离生活,必须创作与时代生活密切相关的作品,才能生动、有共鸣。” 叶建兴说。

“无锡厚重的历史文化,让无锡人有强烈的文化自信,但我们意识到,还有很多工作未梳理到位。”著名作家陆永基说,其中有几个内容值得做深做透,比如,无锡文化的特点和特色是突破陈规的;无锡国专颠覆了当时流行的教育方式,转而向传统寻求解决方案;东林书院不恪守当时陈旧规则,针砭时弊……无锡文化中这些独立有个性的亮点可以继续发扬。“从具体工作角度而言,可以设立一些具有无锡城市关注城市变迁的内容。还可以考虑设立钱锺书文学奖,将文化名人的效应放大,留下能被人记住的无锡符号。”陆永基说。

【关键词:文化人才】 提升文化软实力,吸引高层次人才

无锡是一座因才而兴、因才而强的城市,也是一座爱才敬才、育才兴才的城市。凤凰画材董事长陈卫宏说,近年来,无锡对于人才的渴求是前所未有的,但更多聚焦在产业和科技人才引进上。打造影响力大、特色鲜明的文化品牌及文化精品,提升文化软实力,必须吸引高层次的文化人才。作为民营组织,凤凰艺都美术馆一直通过吸引艺术名人走进无锡,走进无锡山水,以凤凰艺都为品牌,努力构建具有中国本土艺术价值观的当代油画艺术市场平台;吸引更多民营组织参与无锡文化高质量发展,进而提升整个城市文化氛围的构建。同时,也期待在文化高层次人才引进上,有更宽容的氛围和更有力的引导性政策。

“很多年轻人来到城市是为了生活,留在城市是为了更好地生活,而一座城市是否具有艺术气息,是他们选择留下与否的关键。”市公安局副局长缪小展说,很多时候,城市对经济发展的关注度要高于艺术,但经济发展程度高低的一项重要标志和体现就是艺术是否繁荣。在他看来,必须组织专家来研究,为文化与山水相结合的相关决策提供依据。要重视人才培养,有大师才有文艺高度。另外,要将文化建设、对文化内容的投入内化为这座城市的自觉。

省舞协主席刘仲宝说,无锡山水间有很多文化资源,应该把这些“明珠”串联起来,变成链条,点面结合,真正形成具有无锡个性特色的标签。他告诉记者,“十三五”期间,无锡3部原创舞剧入围国家舞台艺术精品工程,4部原创舞台作品获得文华奖,4部剧目入围国家艺术基金资助项目,4部原创舞剧获得中宣部“五个一工程”奖,民族舞剧《红河谷》更是囊括了全国文艺类评奖所有最高奖项。但近年来,无锡还是缺少有全国影响力的好作品。分析原因是缺少人才。“从人才培养角度,要给予更多政策,每年引进100位文艺方面的专家,找到亮点、寻求突破,也为文化高质量发展找到更好的发展方向。”刘仲宝说。

【关键词:文旅融合】 打造精品文化景点,实现文旅深度融合

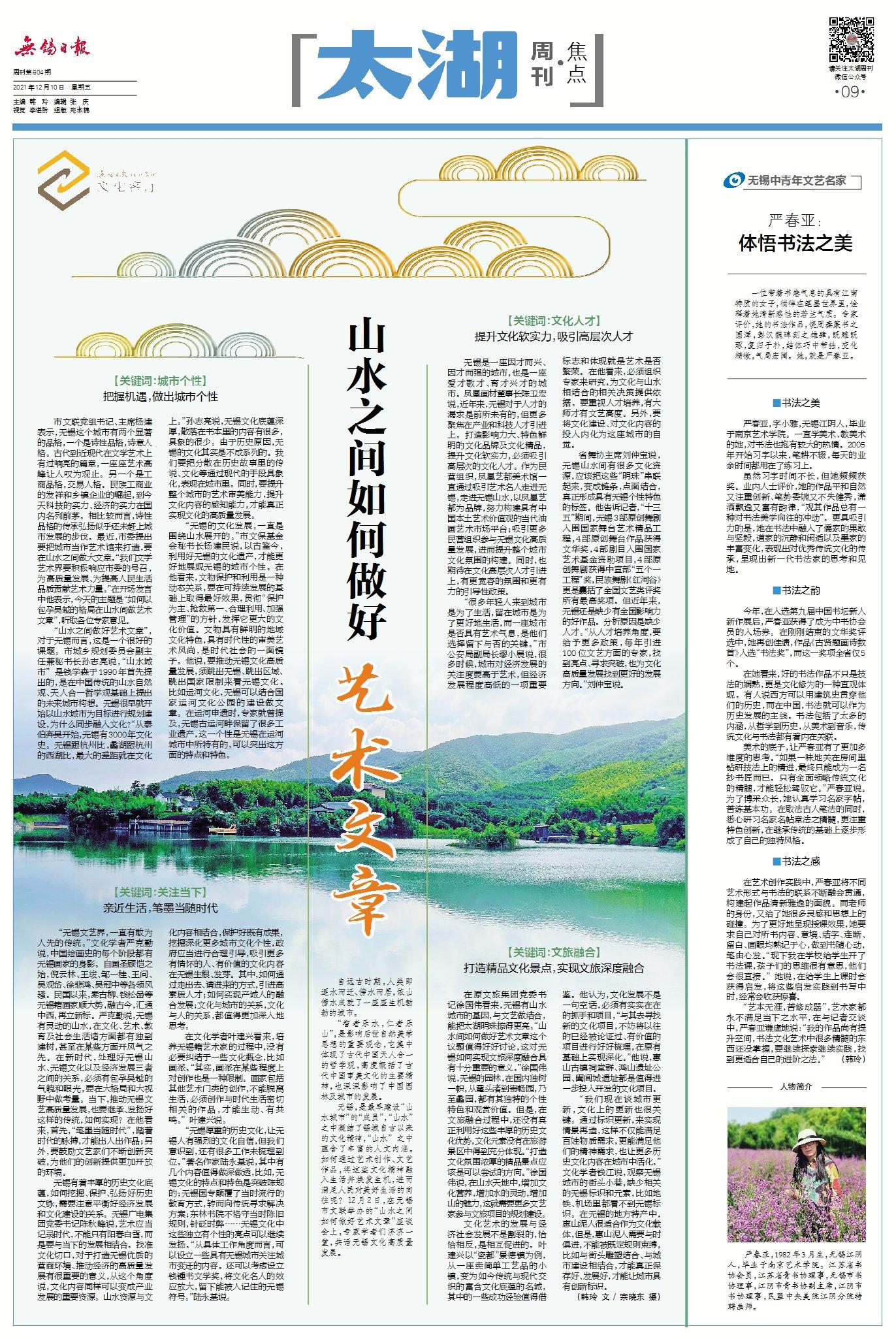

在原文旅集团党委书记徐国伟看来,无锡有山水城市的基因,与文艺做结合,能把太湖明珠擦得更亮。“山水间如何做好艺术文章这个议题值得好好讨论,这对无锡如何实现文旅深度融合具有十分重要的意义。”徐国伟说,无锡的园林,在国内独树一帜,从鼋头渚到寄畅园,乃至蠡园,都有其独特的个性特色和观赏价值。但是,在文旅融合过程中,还没有真正利用好这些丰厚的历史文化优势,文化元素没有在旅游景区中得到充分体现。“打造文化氛围浓厚的精品景点应该是可以尝试的方向。”徐国伟说,在山水天地中,增加文化营养,增加水的灵动,增加山的魅力,这就需要更多文艺家参与文旅项目的规划建设。

文化艺术的发展与经济社会发展不是割裂的,恰恰相反,是相互促进的。叶建兴以“瓷都”景德镇为例,从一座卖简单工艺品的小镇,变为如今传统与现代交织的富含文化底蕴的名城,其中的一些成功经验值得借鉴。他认为,文化发展不是一句空话,必须有实实在在的抓手和项目,“与其去寻找新的文化项目,不妨将以往的已经被论证过、有价值的项目进行好好梳理,在原有基础上实现深化。”他说,惠山古镇祠堂群、鸿山遗址公园、阖闾城遗址都是值得进一步投入开发的文化项目。

“我们现在谈城市更新,文化上的更新也很关键。通过标识更新,来实现情景再造,这样不仅能满足百姓物质需求,更能满足他们的精神需求,也让更多历史文化内容在城市中活化。”文化学者钱江说,观察无锡城市的街头小巷,缺少相关的无锡标识和元素,比如地铁、机场里都看不到无锡标识。在无锡的地方特产中,惠山泥人很适合作为文化载体,但是,惠山泥人需要与时俱进,不能被既定规则束缚,比如与街头雕塑结合、与城市建设相结合,才能真正保存好、发展好,才能让城市具有创新标识。

(韩玲 文 / 宗晓东 摄)