□吴 歌

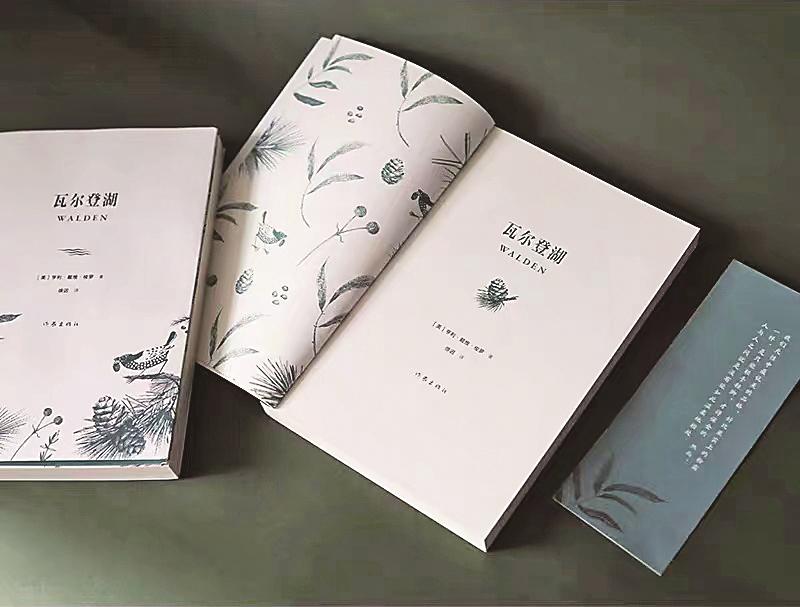

昨晚读了梭罗《瓦尔登湖》中的几篇作品。夜已深了,园子很静,偶有几声鸟儿的梦鸣。鸟儿的梦鸣与正常的啼鸣不同,那是一种下意识的鸣叫,听起来很随意,无心,且闲散。

徐迟先生说:“《瓦尔登湖》是一本静静的书,一本寂寞的书,一本孤独的书,一本智慧的书。”《瓦尔登湖》无论笔法还是内容,都与急躁和功利无缘,适合在寂寞、恬静、心底毫无波澜之时安静地读,一个人,心无旁骛;一盏灯,不可太亮;一杯清茶,任它渐渐淡去。

梭罗是位长于思考的美国作家。他28岁时搬到瓦尔登湖边,住了两年多,然后搬走,写了这本书。我想起本地文化名人钱穆先生应邀在江南大学出任文学院长时,也写过一部《湖上闲思录》,5年前读过。钱穆先生在湖上闲思的时间比梭罗晚了一百多年,但英国诗人华兹华斯比梭罗早几十年就隐居湖边,写作以自然与人生关系为主题的诗歌,把大自然视作人生欢乐和智慧的源泉。与他一起的有柯勒律治和骚塞,他们被称为湖畔派诗人。钱穆先生住在太湖之滨荣氏家族的别墅里,华兹华斯住在格拉斯米尔湖畔。

梭罗选择在瓦尔登湖畔隐居,是为了追求他理想中真正的生活:“我步入丛林,因为我希望活得有意义、活得深刻,我要汲取生命中所有的精华,以免在临终时,却发现自己从来没有活过……”

梭罗生于1817年,逝于1862年。他所生活和写作的时期,是美国在科技发明推动下向工商文明加力转型的时代,是一个美国梦逐渐张扬的时代,也是一个日益灯红酒绿喧嚣繁华的时代,更是转型期社会贫富分化深重的时代。梭罗痛恨把人变成机器或者机器部件的生活,痛恨沉溺酒色名利的场景,坚持复古主义的理念,主张抛却名利,返璞归真,回归自然。他说:“我愿意深深地扎入生活,吮尽生活的骨髓,过得扎实,简单,把一切不属于生活的内容剔除得干净利落,把生活逼到绝处,用最基本的形式,简单,简单,再简单。”

梭罗散文中写自然景物的文字很多,常常沉溺于动物植物的细节描述,有时细致到令我生烦,这却被很多文学评论赞赏。静心体味,我觉得这是他隐居生活中无限寂寞的一个泄口,当然也是本心回归自然的一条途径,耐下心来读,细嚼慢品,从中可以触摸到作家之心与自然之心的丝丝脉动和点点交融。

抛开俗世的繁芜与庞杂,丢掉忧愁和烦恼的包袱,轻装简行,走进湖山丛林,去寻找灵魂的圣地,体验过了,挥一挥手,就走,这可以看作梭罗生活态度的一次精彩表演。其实,对众人而言,即使放下逐名,放下逐利,放下逐权,追求简朴,融入清净,也并不需要隐居。普罗大众必须挣钱糊口养家,无法偷闲思静,哪能躲进山水林泉?

梭罗太明白这一点了。他用两年多的瓦尔登湖畔隐居,做了一个姿态,写了一本书,说了一个道理:只有活在自己澄明的心湖上,才能活出真实而快乐的自我。他只执着说出自己的道理,并不追求立即改变大众。他可能心里明白,他理想的真正生活在当时美国社会,亦只是不合时宜的稀罕梦想。

梭罗很坦率,他说:“我喜欢独处。我从没遇到过比孤独更好的伴侣。”他孤独终身,虽然与爱默生一家住在一起很多年,却并不交织和深缠,身后也长期寂寂无名,没人给过充分关注。他去世那年,美国南北战争已经开打。60多年后,女作家玛格丽特·米切尔写了一部小说《飘》,讲述这场战争中的故事,轰动文坛。在梭罗去世的第二年,一位从水手成长起来的新锐作家,以马克·吐温的笔名发表小说,亮相文坛,很快走红。玛格丽特和马克·吐温的人生大红大紫,风光无限,与梭罗的人生迥然不同。梭罗的热力在一个世纪后才渐次爆发。

中国诗人海子、散文作家苇岸最早读梭罗的《瓦尔登湖》,是在20世纪80年代后期,读的是上海译文出版社1982年出版的徐迟译本。苇岸说他立刻就被震撼了,反复研读,不知读过多少遍。因为太过喜欢,苇岸后来设法收集了5个版本的《瓦尔登湖》。苇岸的散文里满满渗透梭罗的土地和生物的气息。散文作家丁一告诉我,他也买了几本,最近还买进一本最新版《瓦尔登湖》。

进入21世纪后,梭罗散文在中国大热,从2003年到2012年,《瓦尔登湖》就出版了30个中译版本。撩动广大读者心弦的,正是梭罗对大自然的钟爱,对简朴生活的追求,对名利荣辱的淡定,这种人生态度恰好适合抚慰21世纪人的心灵。这些心灵从20世纪80年代以来,已经被红尘世俗侵蚀太久,其中一些开始千疮百孔,甚至有些腐烂了。学者们评论道:《瓦尔登湖》如诗,梭罗的思想、描述、语言如诗。

扪心自问:我能如梭罗般生活吗?尽可能丢掉繁芜和虚名,坚持简朴和淡定,基本做到了,不难。但欲做得如梭罗那般彻底,很难。梭罗自己说过:“我并非生来就是隐士,若有必要,我可能会安坐在酒吧间,并且比屁股最沉的常客坐得还久。”由此我得到原谅自己的一个理由,这个理由来自梭罗:不必苛求自己把生活过成格律诗词,犹如一篇清秀散文就好。

“这是个迷人的傍晚,整个身心被一种感觉收摄,每个毛孔都充盈着怡悦。一种奇妙的释然荡漾在心田,任我在造化之中任意去来,跟她融为一体。我身着衬衫在湖畔的岩石上漫步,凉风习习,阴云低垂,天气清涩寒冷,我意下寂然,如如不动,世间万有深契于心。牛蛙喇叭高唱,宣告夜色将至,夜鹰的歌声在湖面回旋,和着习习晚风。我聆听着桤木和白杨树叶的瑟瑟,屏息寂虑,浸淫在心头的宁静一如这泓湖水,涟漪微漾,似动未动。”这段话出自梭罗的《瓦尔登湖》,是他记下的自己傍晚在山林间漫步的场景和体验,我在阅读时随手抄录了下来。与一位热衷露营活动的朋友聊天时,我读了梭罗这段文字,他欣然对曰:喜欢露营,就是因为可以体验到这篇美文描述的场景。他的那种欣然,使我对突然兴起的“露营热”恍然大悟。

梭罗长期居住的康科德镇,是美国马萨诸塞州米德尔塞克斯县属下一个小镇,位于萨德伯里和阿萨伯特河交汇处,距离波士顿31公里。1775年4月18日,美国独立战争的序幕在莱克星敦和康科德拉开。瓦尔登湖据说就在附近,但并不是一个风光美丽的景区,只是一片河塘。我却相信,当时的瓦尔登湖一定是梭罗心底的那片清纯澄明,没有红尘,没有喧嚣,没有名利的负重。

未完。对梭罗的阅读只是开了个头。待找安静时间,再读。