□周晓慷

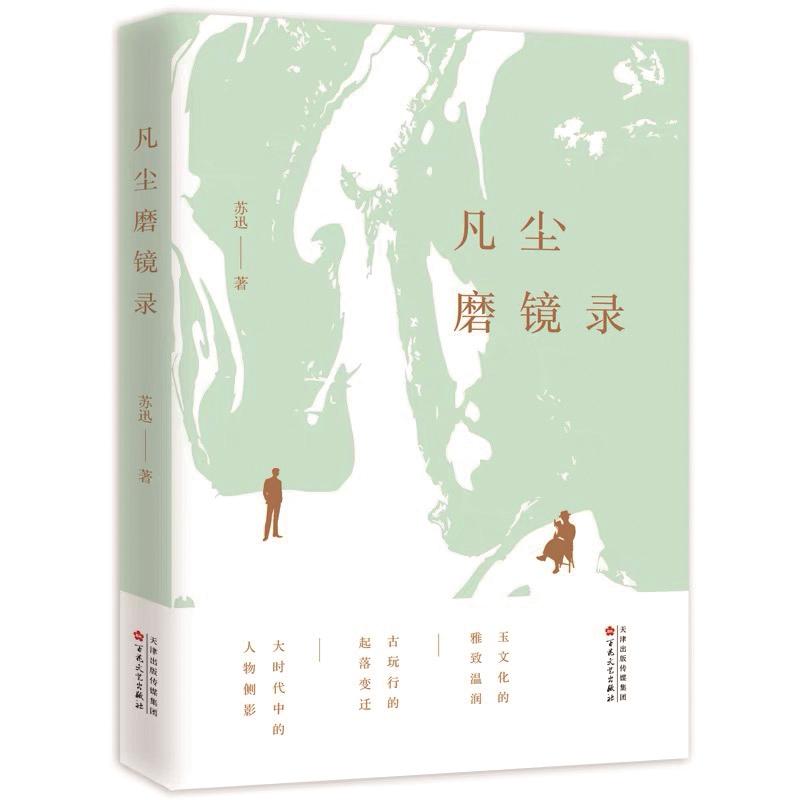

之前所读苏迅作品,大多是他的散文、随笔、评论。用“鞭辟入里”形容其文不为过,其中有条有理、入情入理的剖析,如剥洋葱,令人鼻酸眼湿。因此,对他近期的长篇小说新作《凡尘磨镜录》会带来怎样的阅读体验,格外期待。

苏迅从事散文和评论写作近三十年,专攻小说是近十年的事。散文作家或评论家写小说往往是偶尔为之,犹如洗澡时特意去高温池泡一泡又缩回原处。苏迅呢,索性将身心沉下水,经受一番“热煮”,并且一发不可收,在《小说月报》《清明》《北京文学》等大刊频频亮相。他的一批小说与收藏古玩有关,作品中有那么三五成群的人物煞有介事地行进在古玩收藏的场域。读罢暗生惊讶——难道他知道至少作为读者的我,也有收藏的小癖。又见那叙事平中见奇,竟能带出读者对“人心不古”的些许喟叹,于幽暗的人性中触发难能可贵的几分清醒。诸多人物口中之语相当寻常,就是街巷邂逅、微信留言、抖音快语中听得到、看得见的。

尽管《凡尘磨镜录》的时代背景草蛇灰线,但脉络还是非常清晰的。

主人公家骝自幼痴迷于古物,后遇到高人虞老师,两人惺惺相惜结为师徒,虞老师将毕生所学传于家骝,二人更是在起起落落的人生中结下深厚的情谊。家骝在时代洪流中成就了一番事业,却也在浮华世相中迷失了自我。迟暮之年,家骝将多年收藏鉴赏的心得整理成书,与耗费巨资的家藏一并献予国家,以此告慰先师,重归自我。

时代与收藏者的命运休戚与共。文字刚起笔,就展现出不凡气象——

正如多年之前祖母所担心的,家骝摩挲着一枚白玉印章,这古玉随身佩戴近二十年,吸收人的热力与津泽,玉质已经熟透,包浆已经莹润,沁色也转化成桂花黄。

小说开启后,专家气息扑面。我暗忖苏迅完全可以凭借着评论家、收藏家的头衔,以“一招鲜吃遍天”的功夫周游江湖,不必顾及我们这些读者渐渐寡淡的口味,但他却出奇制胜,以“有限对无限”,激发了我等阅读小说多种“可能性”的兴味——人生可如玉,一旦玉器在手,命运居然多舛。

我之前看过苏迅的随笔《十年一觉》,这位个性鲜明又特立独行、刚正不阿的体制内工作者,一直寻找既“有我”又“无我”的生存路径。在《凡尘磨镜录》中,秦家骝、虞老师、陈耀祖等人物依次出场后,感觉他们确实“在时代的洪流里不显山不露水,可生活自有另一番活泛”。这暗合作者个人的生存轨迹,他将自己的境遇分头“派发”给这些人物,借助自己现实的创作实践和个人的收藏体验,以期实现创作动机的始发性和继发性、内部性和外部性和谐统一。

我注意到,在《凡尘磨镜录》中,人物对答的场景频频出现,如——

陈耀祖点点头,说:很多收藏家最后都是达到无物境界,将藏品捐献出来回归社会,这是至高的人生境界啦。对文物来说,也不失为一个好的归宿。家骝问:你说我的人生是不是一个俗套?

没等陈耀祖说话,家骝自己回答:人生可不就是一个俗套嘛!

这些对答部分,貌似简单直接,又可咀嚼良久,让我想到了他的长篇随笔《苏海夜谭录》的风格——海默说:俯察仰观,遐思迩想,多少总要学得欣赏一点脱离现实之美。念头只在功利实用上打转,错过人生无穷美好,是得是失?

苏子曰:这年头只要功利实用上成功了就啥都有了,傻样。

生活的积累和认知的累积,人格的涵养和艺术的锤炼,都投射在这部十多万字的小说中,形成了独特的“苏氏叙事”风格。

苏迅在《凡尘磨镜录》中通过家骝,把所担忧的话说了出来:“这些文物在他们的眼里只不过是一个价格的符号,早晚会散失出去,而且这种散失会让自己多年的努力变得毫无价值。哪怕在一两代人的手里侥幸不散,古物也将丧失其特殊的文化意义。”

这时的家骝已是跨越多个年代的老人了,他说:“我这个人生性安于现状、随遇而安,其实并没有什么开拓精神创新意识,从来没有什么远大的目标,甚至也缺乏情趣,还比较刻板,连朋友都十分有限,从小到大也无非是个随大流。也正是这个安于现状随遇而安,牵引着自己走上了这条路,走到了如今的这一步,除了能够归结为命运之外,还能说些什么呢。”

这是家骝的无奈,也是苏迅的无奈,抑或芸芸众生的无奈。在苏迅的视角里,人这一辈子争天夺地,看着好像人定胜天其乐无穷,实则每个人都只不过是时代大潮里的一粒沙、一滴水,被洪流裹挟着起落,根本没有抗拒的余地。自己所能做的,只是在这种潮涨潮退、身不由己之中保留一点本心而已,充其量只能算是自得其乐,这就是大时代里的小幸运吧。

在我眼里,这样的小幸运,就是苏迅小说创作的大能量。他的这篇小说是其散文作家、评论家和收藏家身份的融合性转型代表作。对古玩的审美也是由多种心理因素构成的,这激发了苏迅强烈的创作动机,就是将多种因素不断融合构建,在找到与审美相适合的人物对象后,形成了具有独创性审美的文本。

这些年,苏迅专注于小说创作,专注力本属一种能量,能量没有发散而在汇聚。专注于冥思求索,专注于如此创作的人有着激光般的穿透力,意在击碎顽石,收获硕果。