□龙佳骊

无锡市梁溪区档案局

无锡市梁溪区档案史志馆 编

广陵书社2024年12月出版

20世纪二三十年代,一场“乡村建设运动”在中国东部、中部的一些省份风起云涌般展开,而无锡是这场以改良为特征的运动中心地之一。1931年12月,由俞庆棠、高阳、梁漱溟等人发起,以倡导民众教育、推动乡村建设为宗旨的中国社会教育社在南京成立,而其社址设在无锡。1935年10月,全国乡村工作讨论会第三次大会在无锡召开,这是继1933年山东邹平会议、1934年河北定县会议之后,乡村建设运动在全国实质性推展的一次重要会议。

山东邹平是当时乡村建设运动主将梁漱溟创立山东乡村建设研究院的所在地,首开近代乡村建设风气;河北定县是乡村建设运动另一位主将晏阳初创立中华平民教育促进会的所在地,开展社会教育影响广泛。那么当时的无锡又以什么而与邹平、定县鼎足而立,跻身国内三大民众教育基地的呢?这就要从江苏省立教育学院(以下简称省立教院)这所中国早年民众教育的旗舰校说起了。

省立教院是继国学专修馆之后无锡第二所高校,无锡第一所公立高等学校。省立教院在无锡办学的24年间,以唤起民众、服务民众为宗旨,一以贯之开展民众教育,在无锡和中国教育史上写下了闪耀光彩的一页。

也许,将省立教院与无锡国专相比较,从两校的异同才能更好地看出教院的别开生面。先来看相同的一面。省立教院的办学者、主持人,虽然与无锡国专并不是同一群人,但精神、品格却完全相同。他们都是有着高度使命感、责任心的真正的教育家,甘愿为中国的教育事业奉献心智和热血。省立教院的办学宗旨与国专一样,旨在“正人心”“救民命”,在灾难深重的旧中国开办教育、开启民智,推动中华民族走上富民强国的发展道路。只不过国专重在存亡继绝、再造精英,传承优秀的中华文化传统,而教院则走进民众、服务民众,致力于振兴经济、改良社会。省立教院的办学过程也与国专一样,历经艰难困苦,抗战中内迁湘桂,在山野丛林之间坚持授课学习。面对校舍、器具、食宿、经费的重重困厄,师生们从无畏惧也绝不放弃,怀抱必胜信念迎来民族独立自由的曙色升起。

当然,省立教院与无锡国专的差异格外分明。就教育对象而言,国专的学生是具有良好文化素养的研学之士,而教院面向农工大众,重在为民众学校培养师资,为乡村服务组织培训技术人员。就教育内容而言,省立教院虽然开课门类繁多,但聚焦于普及基础文化教育,传播事关生产劳作、日常生活的科学文化知识,与国专沉浸于历史文献的阅读、考订、钻研迥然有别。就教育方式而言,省立教院基于民众的实际需求开展教学活动,要求师生深入农村、工厂、城市棚户区,设立多种形式的教育实验区,开办切合劳动大众需要的民众学校、图书馆、茶园、戏剧社以及生产、消费合作社等,旨在启发民众、改变民众、惠及民众。

虽然没有留下什么藏之名山、传之后世的大部著作,但省立教院印行的大量刊物、读物,普及科学文化知识于万千工农大众;每年举办的农事展览会,常年设立的专题陈列室,足以引发周边农户村民改良农产的种种兴趣;开办的蚕桑园、畜牧场、养蜂场、农具制造所等,直接施惠于民众的生计。它率先开设电气、广播、电影等课程和专业,体现了教院师生的务实精神和创新活力。省立教院造就了一大批积极投身实践实干的人才,如古楳、童润之、江恒源、章绳以等教育家,钱俊瑞、秦柳方等经济学家,顾复、王槱升等农学家,邹云翔、秦含章等科技专家,薛明剑、张锡昌等社会活动家。对此,梁漱溟先生曾给予很高评价:“故出于江苏教育学院者,类能刻苦奋勉,长于实际工作,而绝少浮嚣之气,为世所称。”

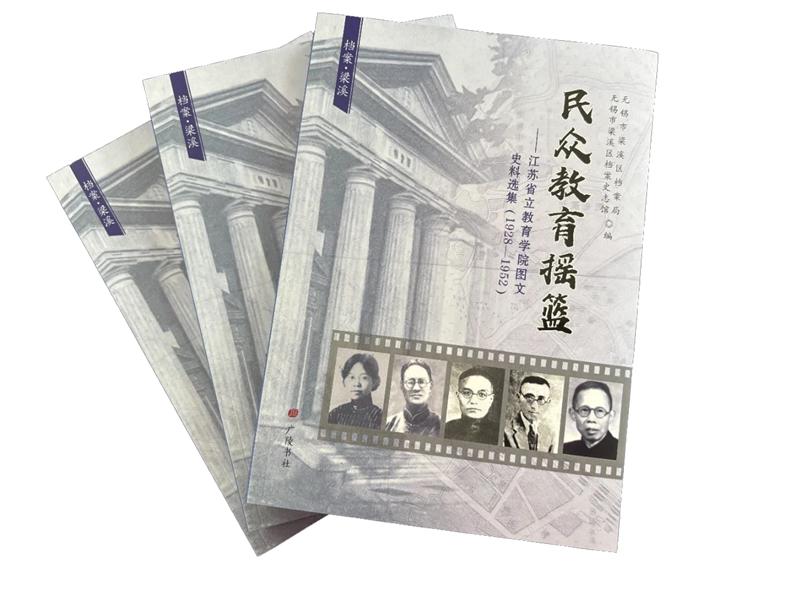

《民众教育摇篮——江苏省立教育学院图文史料选集(1928—1952)》是省立教院的一本图文史料集,全书以图文相间的形式,记述学校沿革变迁,全面而又精当地反映它的教学活动。该书的资料包括图片资料,来自文书档案和报刊实录,均为经过严格甄选的第一手资料。

作为省立教院第一本系统的史料编著,《民众教育摇篮》的编纂出版,不仅将带领人们回望历史,重新认识学院主持人的教学理念和实践做法,为这所独树一帜的学校建树一座纪念碑,而且启发人们深入思考一个问题。那就是,当人们在剖析无锡和苏南地区经济繁荣、人文蔚起的内在动因时,会惊异地发现,其中有一组文化基因密码,不仅来自工商企业和企业家的勇于创业,而且来自无锡国专、省立教院这样的学校的文化传播,来自他们的创办者、主持人、参与人员的自觉自信和执着坚韧。而今天,当需要在历史转折关头再一次整装出发、拓路前行的时候,人们将从这一段历史的回眸中,获取什么样的激励和启迪呢?