□叶建兴

清名桥畔烟波渺,石栏斑驳诉沧桑。这座承载着梁溪儿女吴越记忆的古桥,在乾隆三十一年(1766年)重修时,桥畔石碑上镌刻的《重修清宁桥记》正是出自无锡名臣邹一桂(号小山)之手。这位生于1686年的无锡才俊,出身簪缨世家,其先世可追溯至唐末钱塘曲江令邹实。明嘉靖年间,高祖邹弘基迁居无锡城南,至清代已蔚为望族:祖父邹忠倚为顺治九年(1652年)状元,官至翰林院修撰;叔父邹显吉工诗善画,尤擅墨菊,时称“邹菊”;父亲邹熙森亦精于翰墨。少年邹一桂于丹青之道耳濡目染,观常州画派真迹于晨昏、摹宋元笔意于寒暑,胸中有沟壑,为日后艺业埋下伏笔。

宦海浮沉

铁骨诤臣的庙堂之路

邹一桂的科举之路堪称坎坷,虽负奇才,却屡困场屋。直至雍正五年(1727年)春闱,42岁的他方以二甲一名“金殿传胪”登第,授翰林院编修,自此跻身仕途。初任广西乡试副考官时,即留意当地文风,选拔寒士不遗余力。雍正十年(1732年),擢云南道监察御史,见地方官媒勾结胥吏,私蓄妇女鬻卖牟利,愤而上疏:“此等恶俗,实乃吏治之蠹、风化之殃,恳请严饬禁止,失察官员并坐其罪。”雍正帝亲批“深洽朕意”,下旨整肃,一时滇地吏治为之一清。

乾隆七年(1742年),邹一桂任礼科给事中。湖南巡抚许容此前因诬陷同僚被革职,未久竟擢湖北巡抚,舆论哗然。邹一桂拍案而起,联合其他官员上疏:“许容奸佞不法,前案历历,今复起用,何以示天下赏罚之公?”措辞剀切,乾隆帝不得已收回成命,时人赞其“直声震朝野,不愧谏臣风”。

乾隆十一年(1746年),邹一桂在大理寺卿任上,见刑部监狱以“匣床”“铁箫”等非法刑具虐囚,囚犯“排头仰卧,木压手足,旬月即毙”,遂冒死上疏:“律载五刑,自有定制,此等私刑,实违圣朝仁政。”经其力谏,乾隆帝下诏禁绝酷刑,狱囚得免荼毒。次年典试江南,邹一桂力排众议,拔擢寒门士子,其中钱大昕、王鸣盛等皆成一代鸿儒。

仕途亦有波澜。乾隆十九年(1754年),同部侍郎张泰开徇私保举邹一桂之子邹志伊为国子监学正,事发后张泰开被革职,邹一桂受牵连降三级留任。时人惜之,而其处之泰然:“宦海风波本无常,唯求心迹可对君亲。”

丹青妙手

笔墨生香的艺术人生

政务之余,邹一桂笔耕不辍,尤擅工笔花卉,与恽寿平并称“恽邹”。其妻恽兰溪出自常州画派,为恽寿平族裔,也是丹青好手,画史评论她的画“山水平远,风格天然”。夫妇俩常合作花卉谱,伉俪画师一时成为画坛佳话。小山画自得恽门天然写真奥妙,深得“没骨法”精髓。他于庭院辟“百花圃”,遍植梅兰竹菊、牡丹芍药,每日晨夕观察:“花开有时,荣枯有态,朝露凝瓣则含情,夜雨摧枝则带泪,非亲睹其变,不能得其三昧。”画竹必辨雌雄——单枝为雄,挺劲凌云;双枝为雌,婀娜含秀;画菊则细察“尖瓣如剑,团瓣如盘,墨菊贵其幽,紫菊贵其艳”。其代表作《百花卷》绘百种花卉,每花配诗,如写海棠“朝醉暮眠皆带韵,宛如西子倚妆台”,状物抒情,浑然一体。

乾隆帝雅好书画,早闻邹一桂之名。即位前曾遣内侍求画,邹一桂恪守规制,以“未奉明诏,不敢私献”婉拒,乾隆登基后,反赞其“知礼”。乾隆十五年(1750年),邹一桂进呈《百花卷》,皇帝激赏不已,亲题百首绝句以和,君臣唱和传为艺林佳话。又命绘《洋菊谱》,收录海外传入菊花36种,细描瓣蕊形态,附注“西洋菊茎直无屈,花色鲜明,得日精之盛”,开中西绘画比较之先河。

所著《小山画谱》凡二卷,集毕生画论之大成。提出著名的“八法四知”:阐明章法、笔法、墨法、设色法、点染法、烘晕法、树石法、苔衬法八法的精微要诀;“四知”者,知天(四时气候)、知地(地理燥湿)、知人(人品气质)、知物(物性特征),强调“以万物为师,以生机为运,谛视熟察,方能造物在我”。书中不仅记载115种草木形态,甚至述明有些花卉的药用功效,兼具艺术与科学价值,被《四库全书》誉为“花鸟画之津梁”。

君臣雅谊

殿上簪花与林下诗画

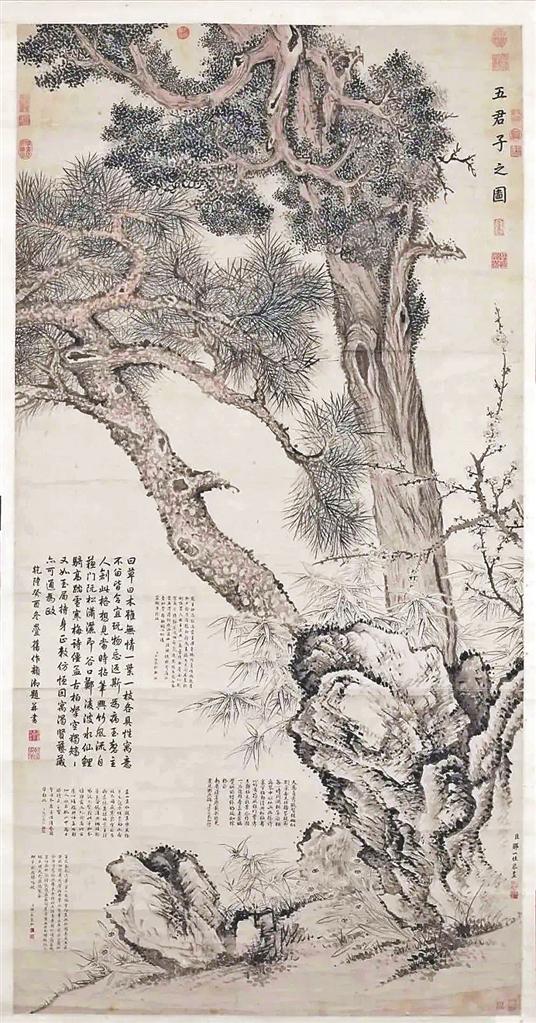

邹一桂与乾隆帝的交往,堪称清代君臣遇合的典范。乾隆见其年逾七旬仍笔力矫健,赐其“画禅颐寿”匾额,光耀门庭。君臣论画时,乾隆曾戏改其《仕女图》,易美人蛾眉为柳叶,邹一桂笑言:“陛下笔底胭脂,自有皇家气象。”藏于无锡博物院的邹一桂《五君子之图》绘松、柏、竹、梅、水仙,乾隆题诗其上,“曰草曰木虽无情,一枝一叶各具性”,既赞其画工,亦喻其品高。

乾隆二十三年(1758年),73岁的邹一桂以腰疾乞休,皇帝亲制《赐邹一桂致仕诗》:“怀乡念切老年萦,弗许翻嫌不近情。一响殿辞双泪下,原犹恋阙可怜生。”既有不舍,亦含歉意,暗指当年降职之事。归乡后,小山筑“二知轩”于锡山之麓,日与乡贤唱和,绘锡山十二景图,笔意简淡,得倪瓒、萧逸之气。每逢佳日,策杖至清名桥,观舟楫往来,题诗桥上:“波光摇落日,桥影卧长虹。不是簪缨客,谁识画图中。”

乾隆三十六年(1771年),邹一桂抱病入京祝上寿,加赠礼部侍郎衔。次年返程至山东东昌,溘然长逝,享年86岁。临终前犹握笔题《墨菊图》,题款未竟而逝,笔锋仍见苍劲。噩耗传至京师,乾隆帝嗟叹良久,追赠尚书衔,赐祭葬如仪。

身后余韵

艺史长河中的双璧辉映

邹一桂的一生,如同一幅工笔重彩与水墨写意交织的长卷。朝堂之上,他是铁面无私的谏臣,为整肃吏治、改良司法奔走呼号;画案之前,他是心追造化的画师,于一花一蕊间见天地生机。其诗、书、画三绝,尤在花鸟画领域承前启后——上接恽寿平“没骨”遗风,下开“常州画派”新境。

清名桥畔,邹一桂手书的碑文历经风雨,字迹依然清晰。每当暮色四合,桥影倒映运河,仿佛可见那位头戴花翎的老臣,正挟着画卷款步而来,衣袂间犹带墨香。他是封建士大夫的典范:以儒术治世,以丹青抒怀。在历史的长卷上,既留下了“万笏参云”的庙堂身影,亦绘就了“月华流照”的艺术篇章。