放学后的万顺道(高浪路—和风路),总有一群孩子脚步放慢——这里的座椅高度刚好适合他们靠坐,窨井盖上的彩绘藏着小惊喜,河边围栏的科普铭牌让人忍不住驻足……“路上的每个角落都像在‘和我们说话’,连等家长的时候都不无聊。”一位正蹲在“读书的小白兔”雕塑旁的小学生笑着说。

这条让孩子们格外珍惜的学径,近日获得国家级认可:在住房和城乡建设部、国家发展改革委、国务院妇女儿童工作委员会联合印发的《城市儿童友好空间建设可复制经验清单(第二批)》中,无锡经开区万顺道(高浪路—和风路)儿童友好学径项目作为我市在道路空间适儿化改造方面唯一入选的经验做法,正式向全国推广。

通行道变“成长廊”

1.9公里的儿童友好实践

万顺道(高浪路—和风路)很特别。全长约1.9公里的路段两侧,密集分布着无锡市太湖格致中学、无锡市尚贤融创小学、无锡市文熙幼儿园等8所学校,涵盖幼小初高各个教育阶段,更毗邻多个居民社区。这里既是孩子们上下学的“必经之路”,也是城市空间中最贴近儿童日常的“第一界面”。

“过去,这段路只是一条普通的城市次干路,地面破损、绿化杂乱、人行道与非机动车道混行。”项目负责人回忆,2023年启动改造时,团队首先蹲点观察了1个月——早高峰时,家长牵着孩子在车流中穿行;课间,孩子们只能挤在狭窄的树池边休息;放学路上,家长和孩子除了匆匆回家,几乎没有停留的空间。

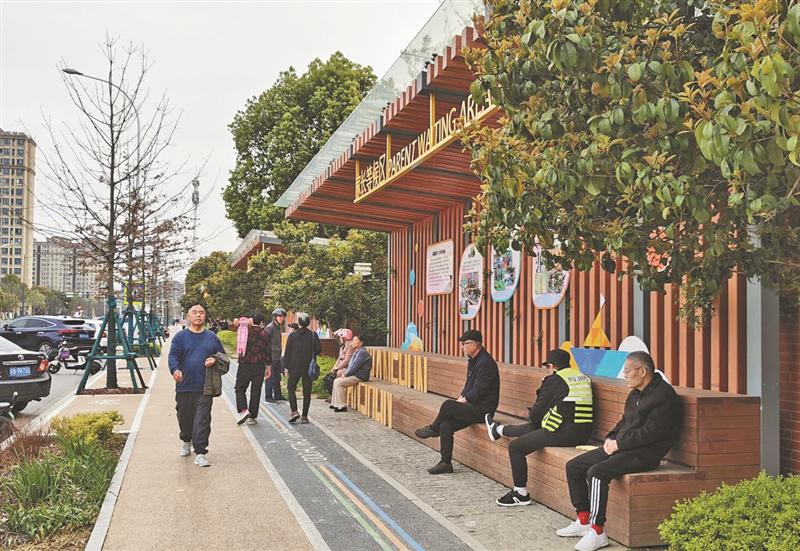

“儿童友好,首先要从‘1米高度’看世界。”经开区建设局相关负责人介绍,所谓“1米高度”,正是儿童站立时眼睛的平均高度。改造团队以此为标尺,重新定义道路的每一寸空间:增设符合儿童身高的趣味座椅,让孩子们能舒服地靠坐;学校入口处延伸出家长等候长廊,兼顾看护者与特殊群体需求,打造可停留的交往空间;引入形态色彩丰富的植物景观,吸引儿童亲近自然;融入跳格子、数独等互动游戏设施及情景雕塑,结合墙体、窨井盖等艺术美化与树干涂鸦,丰富步行体验。

通过多元场景营造,万顺道(高浪路—和风路)已实现从单一通行到集安全出行、自然教育、运动社交于一体的复合型儿童友好学径。

安全与趣味“双向奔赴”

细节里的城市温度

夕阳西下,万顺道上的“滨水学堂”里,几个小学生正凑在科普铭牌前讨论芦苇和千屈菜的区别;观书里读书亭中,两位老人陪着孙子念“问渠那得清如许”;家长等候长廊下,接孩子的母亲们笑着交流育儿经。这条长约1.9公里的学径,正用充满童趣的细节,诠释着一座城市的温度。

“儿童友好,不仅是‘为了儿童’,更是‘通过儿童’,让城市看见更美好的未来。”经开区建设局相关负责人表示,万顺道儿童友好学径的核心价值,在于探索出一套可复制的“适儿化改造”方法论——从高度、安全、材质、色彩到互动,每个环节都以儿童需求为中心。

记者发现,这条学径的安全细节融入每个角落。地面醒目的“注意学生”“学校”标识提醒车辆减速,斑马线彩绘与接送学等候长廊相映成趣,人行道与非机动车道以柔和方式隔离,既美化街景又守护孩童行走安全。最妙的是12段成长标识,自小学至高三的时间刻度串起学径西侧,每段标识都像成长的注脚,让匆匆学路多了份时光的温度。

此次万顺道学径入选国家级清单,为无锡儿童友好建设再添新章,同批入选的还有崇安寺街道儿童友好示范街区建设工程项目,在儿童友好街区建设方面形成好的经验做法。去年,运河艺术公园因盘活利用既有场地空间,作为校外活动场所建设可复制经验入选首批清单。从首批到第二批,无锡儿童友好建设正以“阶梯式跃升”之姿走向全国。未来,这里将让更多“会说话”的友好空间串起城市脉络,用有温度的细节,为孩子们铺就幸福学路。(鲁琪)