□符志刚

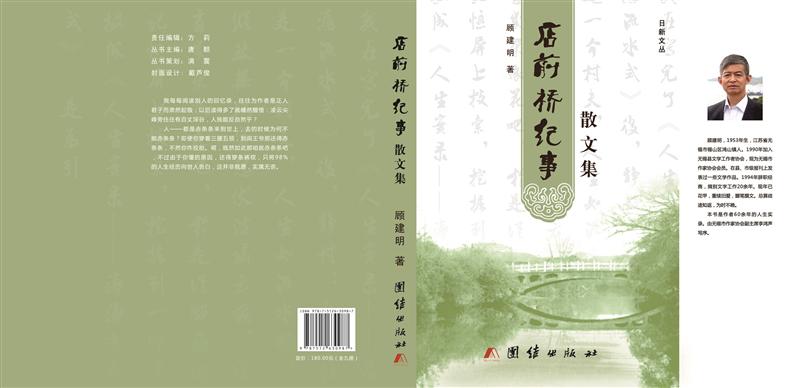

翻开无锡乡土作家顾建明先生的散文集《店前桥纪事》,宛如推开一扇通往时光隧道的木门,扑面而来的是江南水乡特有的温婉与质朴,一个个带着浓厚苏南农村生活气息的故事,在字里行间缓缓流淌,引领读者唤起永恒的记忆,于乡土间聆听时代的足音。

全书凡10章、100篇,20余万字,顾建明怀着对故乡赤诚的热爱,以自己的执着和坚守,执拗地讲述着亲身经历的故事,在记载自己60多年人生路上遇到的风雨和沟坎的同时,也记录下自己独特而深刻的人生感受。他以故乡店前桥为基点,将笔触伸向周边的乡村、田野、城镇、街巷,勾勒出一幅幅鲜活灵动的乡村生活画卷。书中,有对纯真童年的回忆,如在河荡里捕鱼摸虾,在田野间嬉戏劳作,在夏夜晒场上听大叔阿爹说书;有对青葱岁月的实录,如青春萌动的困惑,对异性的好感,对恋人的思念和追求;更有对自己闯荡生活、搏击商海经历的回望……一名江南游子几十年的沉浮、一个江南乡村几十年的变迁,被作者一一还原,令读者情不自禁地沉浸其中,时而会心微笑,时而扼腕唏嘘。从这点来看,此书具有较高的文化历史研究价值,是一部百科全书式的江南农村史,为研究苏南乡村的历史变迁提供了生动样本。

一部文学作品要吸引读者,离不开生动的人物形象塑造。此书中一些看似平凡的人物,在顾建明的笔下,被赋予鲜活的灵魂,他们宛如灵动的音符,谱写出生命的交响曲,让艺术的旋律浸润字里行间。他们之中,有的是勤劳善良、一辈子与土地打交道的老农民,粗糙的双手布满老茧,却能把贫瘠土地侍弄得生机勃勃;有的是脑子活络、善于经营的生意人,资金不多,门路有限,却总能凭借自己的聪明才智左冲右突,找到赚钱的营生;有的是心灵手巧的阿婆,总能用简单食材做出令人垂涎的美食,在物质匮乏的年代,承载起家的温暖。作者善于通过一系列生活琐事和细节描写,来细致刻画人物,有的虽寥寥数笔,却有摄魂夺魄之效,如《三年困难阶段印象》中,饥肠辘辘的大食汉唐福全为解食不果腹之困,不惜跳入茅坑,于尿粪间徒手捕捉火赤链蛇并生而食之的场景,令人过目难忘。在这些人物形象上,我们分明读到了苏南乡村百姓的坚韧、朴实、执着、聪慧与对生活的热爱。

文以载道。这本书不仅是作者个人记忆的珍藏,更是时代变迁的忠实记录者。从计划经济到市场经济,店前桥周边的乡村经历了翻天覆地的变化。顾建明敏锐捕捉到了这些变化,小到村里第一台电视机亮相,引来全村人围观,大到乡镇企业兴起,彻底改变了苏南乡村经济的格局。见微知著,这些点滴描绘,串起了时代发展的脉络,让我们看到苏南乡村在时代浪潮中的奋进与变革,感受到历史车轮滚滚向前的力量。

在写作风格上,顾建明摒弃了华丽辞藻,用近乎白描的平实语言讲述故事,如与老友促膝长谈,娓娓道来,显得亲切自然。他的文字没有刻意雕琢的痕迹,却充满感染力,都饱含对家乡的深情。无论是描写乡村景色,还是叙述生活小事,都能让读者感受到那份真挚情感。

总之,《店前桥纪事》是一本有温度、有深度的散文集。它让我们看到了苏南乡村生活的真实模样,感受到了平凡人身上的伟大力量,也让我们深刻铭记那段渐行渐远却不应被遗忘的岁月,给时代留下了宝贵的精神财富。