20世纪初建立的荣氏企业集团(茂新、福新面粉公司和申新纺织公司),由荣宗敬、荣德生兄弟创办,至20世纪20年代前期共有22家企业,分布于上海、无锡、汉口、济南等地,是中国近代最大的民族资本企业集团之一。

1937年日军侵华战争全面爆发,民族资本企业面临生死存亡的严峻抉择:如何为民族工业保留一份火种?如何为抗战胜利积聚产业经济的有生力量?

内迁之路,艰苦壮烈

面对战火逼近的危急情势,荣家企业高层多次进行讨论。最终否决了将工厂“出租”给外国商人以求庇护,炸厂沉机、疏散工人、坚壁清野等意见,按照荣德生“那些厂子来之不易,千万别落到日本人手中”的嘱咐,荣德生的大女婿李国伟毅然作出将汉口申新四厂、福新五厂内迁川陕的决策。在这之前,无锡公益铁工厂已于1938年内迁至重庆菜园坝,一度改名“复兴铁工厂”,成为当时内迁企业中最早开工的企业之一。

汉口荣家企业的内迁自1938年4月启动。其时日军已逼近武汉,申四、福五的拆卸工作在敌机空袭下进行,一些工人在拆机抢运中就付出了生命的代价。同年8月迁运开始,主要分两路进行:一路以重庆为目的地,李国伟亲赴重庆,选定猫背沱作为建厂基地,同时包下怡和、嘉禾两艘轮船,将1万锭纱机、80台布机,部分漂染、整理设备以及日产500包的面粉设备拆迁装船,沿长江溯流上运;另一路前往陕西宝鸡,由章剑慧主持,带着2万锭纱机、400台布机和一套3000千瓦的发电机组,从武汉徐家棚火车站出发,沿铁路、公路西行转北上。两路迁徙都充满了艰难险阻:部分机器设备遭到日机轰炸,化为碎片、沉入江底;一些员工为了保护机器、物资,血洒江滩山岩,艰苦壮烈不亚于浴血沙场。

荣家企业内迁,不仅是机器设备的迁移,更是民族工业血脉的保存。内迁过程中,企业管理层和技术骨干也纷纷随厂西迁。无锡公益铁工厂有数十名工人和技术人员一路随行到了重庆,并成为抗战时期大后方重要的技术骨干。李国伟的妻子荣慕蕴作为荣家大小姐,毅然离开租界的舒适生活,来到宝鸡这个当时贫困闭塞的山区县城,整整待了6年,协助组织教育、文化工作。正是这种家国情怀和民族大义,支撑着荣家企业实现内迁复产、抗战救国的英勇壮举。

迎难而上,复工复产

抵达后方,企业落地重建面临更多挑战。一是自然条件恶劣,重庆、宝鸡以及后来的天水等地,都是山区,与江南相比寒暑失调、用水短缺,战乱中的运输条件极差,原料供应和产品运销难免受阻。二是日军轰炸威胁,据《宝鸡申新纺织厂史》记载,1940年8月的一次轰炸中,厂区中弹20多枚,厂房受损严重,1114包棉花被焚毁,织布机、纺车等机器被炸坏。三是基础设施缺乏,当时的宝鸡几乎没有近代工业,机件物资、建筑材料、动力资源等都异常匮乏,重新建厂的困难超出荣氏兄弟最初的白手创业。

对此,李国伟认为:“环视西北半壁,纱厂寥寥无几家,无论前方将士,无论后方居民,均有赖吾等接济。”千难万难也要迎难而上,把工厂建起来、把生产搞上去。申新重庆厂(当时一度改名“庆新纺织厂”)于1939年元旦完成复工投入生产,成为内迁大型企业中最早复工的工厂。宝鸡申新纱厂也于1939年8月开工试生产,到年底时开出细纱锭1645枚,工人增至570人,产出棉纱约400件。

在复工复产中,荣家企业经营管理层采取了多项创新性措施:

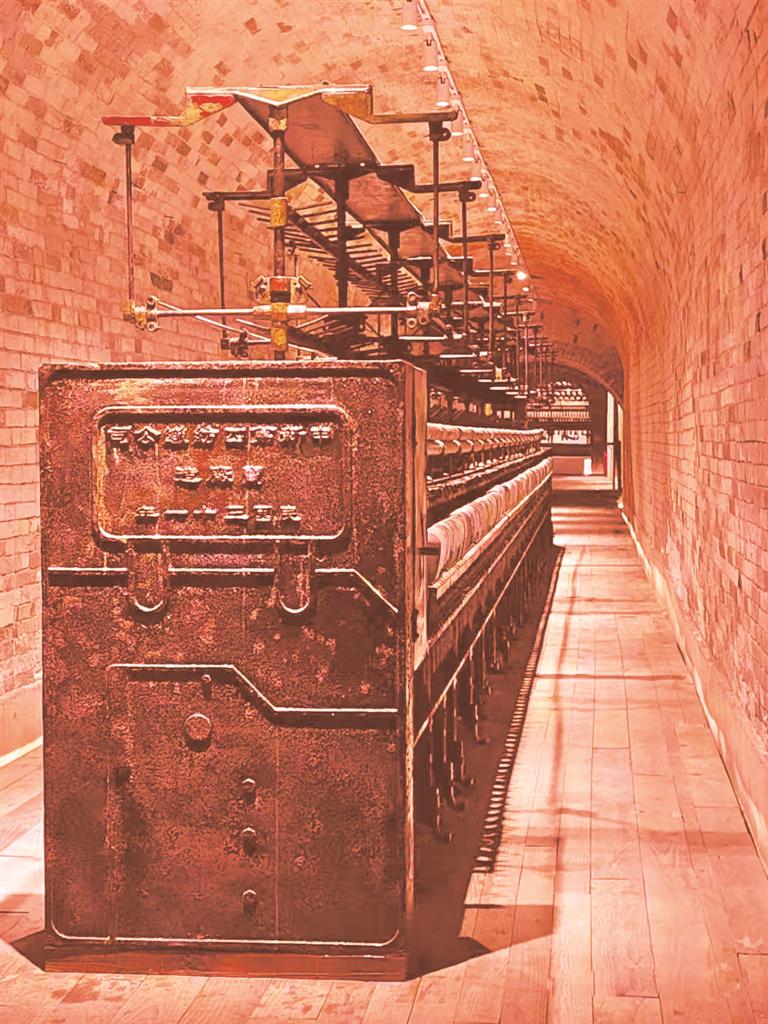

一是建设“窑洞工厂”。1940年1月,开始在长乐塬山坡开挖窑洞,历时14个月,9个窑洞全部竣工并贯通。这些窑洞总长1793米,建筑面积4847.5平方米,使用面积3954.5平方米,可容纳万锭纱机。各窑洞间有多条横洞连通,洞壁及洞顶全部用青砖砌拱,并建有完善的通风、排水系统。这一设计不仅能有效防御空袭,还保证了生产的连续性。

二是开辟发电动力。因为条件限制,汉口运来的发电机组一时无法安装运行,工厂技术人员便征集、修复老式木炭发电机、蒸汽机,改造十几台战损汽车的引擎用于发电。1940年初,申新厂向陇海铁路租赁一台弃置于路旁的火车头,经过改装用于发电,于7月23日开始运转。到1941年初,原有3000千瓦发电机组终于运转发电,保障了申新纺织厂的全面开工复产。修复机器的钢材短缺,也是采用灰口铁改性作替代,因陋就简、土法上马求得解决。

三是实施灵活经营策略。战时原材料十分紧张,市场起落变化剧烈,加上国民党当局的经济统制,企业经营困难重重。李国伟等人根据瞬息万变的市场动态,以宝鸡为中心,在西安、成都、兰州等商埠城市设立办事处,又在陕、川、陇、湘、滇等地设立数十处庄口,为分设各地的企业囤积物资、吞吐货物。企业从英美等国购买的大量机器配件,也通过滇越铁路、滇缅公路辗转运达大后方各地。所有这些,使战时荣家内迁企业获得别家所没有的丰厚利润。

除纺织、面粉主业外,荣家企业还大力发展多元经营。为了解决交通运输困难,申新购置46辆卡车,组建成自己的运输队;雇用轮船,加上自备木船,组成船队航行于长江上游及嘉陵江上;在宝鸡配备几十辆骡马大车,从事短途运输。在宝、渝、蓉等地还建有造纸厂、机械厂、陶瓷厂、毛织厂(职员集资兴办),开挖煤矿,形成综合性的工业基地。一些工厂还自办车队、医院、学校,以及商店、合作社、浴池、理发店等服务单位,改善职工及家属生活,也为所在地区的居民提供服务。

筚路蓝缕,贡献卓著

遵照荣德生“报效国家社会,在荒僻创造事业”的谆谆告诫,荣家企业在极其困难的战争环境中为支援抗战、稳定战时民生以及促进中西部地区工业化进程,作出了不可磨灭的历史贡献:

支援全国抗战。荣家企业内迁最直接的贡献是为前线将士提供急需的物资保障。公益铁工厂迁川后,曾奉政府之命,暂停生产纺织、面粉机器,专门生产手榴弹、地雷等武器弹药,以及为抗战服务的相关机器设备,源源不断供应抗战前线。申新纺织厂生产的产品也直接用于抗敌斗争,据宝鸡老人回忆,窑洞工厂生产出来的白布直接送到附近的印染厂,漂染成土黄色,再由被服厂制作成军装运往前线。仅1939年12月统计,宝鸡“工合”(工业合作组织)就为前方将士生产军毯5万条、军大衣3.6万件。荣家纺织厂所产民用棉纱、棉布的商标上均印有“国货”字样,提醒大后方民众购用国货、抵制日货,在宣传抗战、激发抗日热情方面发挥了积极作用。荣家内迁企业创办的宏文造纸厂,从白手起家到能生产数十种纸品,不仅解决大后方学校课本簿册用纸,而且提供报刊、传单印刷用纸,对于传递战场动态信息、鼓舞前线后方军民抗敌斗志,意义重大。

稳定战时民生。宝鸡福新五厂于1941年11月正式开工生产,每天能加工小麦50吨,产出面粉2000包,能满足当地数千人的食用消费;不久又扩充天水分厂,有效增加军粮民食供应。申新四厂的宝鸡窑洞工厂正式运转后,“平均每锭日产20支棉纱0.8市斤”,所产棉纱和布匹不仅用于军需,也供应市场,缓解了后方物资短缺的困境。申新宝鸡厂还是当时当地唯一一家有自发电的工业企业,其发电量不仅满足自身运转需要,还向周边企业和宝鸡城区居民供电。它创办的白水县宝兴煤矿等工矿企业,则开发矿山资源,改善了当地能源燃料供给。此外,内迁企业还吸纳劳动力就业。公益(复兴)铁工厂内迁时只是一家小微企业,以后不断壮大,1940年与申四重庆修理厂合并,恢复“公益”厂名,工人增加至400人,为当地提供了众多就业岗位。

促进中西部地区工业化进程。荣家内迁企业带去的设备、技术,以及技术工人和管理人员,首先直接带动川陕等地的工业化。内迁的公益机器公司和宝鸡机修厂,由机器修配发展为整机制造,为西部地区纺织、面粉工业的发展提供了技术装备,加上配套进行的职业技术培训,促进一批中小型纺织、面粉工厂的创办。其次,推动能源基础设施建设。1941年1月,来自汉口的3000千瓦透平发电机完成安装正式运转,后经逐步扩建,成为宝鸡最大的原动力输出单位,至1944年全年发电量达到760万千瓦时,为西部地区工业发展创造了难得的基础条件。此外,还促进了技术和管理经验传播。荣家企业通过扩大就业带出了一批技术骨干和管理人员,推行的现代管理制度也为西部地区企业提供了借鉴,例如荣鸿三在申新四厂“推行车间专科毕业生管理制度”,李国伟在内迁企业率先实现“八小时工作制”,以及建立包括住房、医疗、教育等在内的员工福利体系。在申新、福新等内迁企业带动下,人口集聚,经济联系拓展,至1941年,宝鸡从一个没有近代工业的农业小县城,发展为拥有200多家企业的工业城市,形成以荣氏申新公司为核心的“秦宝十里铺工业区”,以及多元配套的工业生产体系。前往参观考察的茅盾,感奋不已,为此写下《“战时景气”的宠儿——宝鸡》一文。

战后发展,因企制宜

抗战胜利后,荣家内迁企业又一次面临新的抉择:是留在内地继续发展,还是再次拆迁返回无锡、汉口?荣德生、李国伟、荣尔仁等人因地制宜、因企制宜作出决策,内迁的母体企业基本返回原来事业所在地,但大部分设备留在西部地区;新建和分设企业多数留在川陕原地,一部分内迁职工及其家属子女也随之留下,成为后来西部建设的一支骨干力量。

荣家内迁的纺织企业中,申新四厂本部机构回到汉口,重建申四汉口厂;另外有4家工厂分别留在宝鸡、重庆、成都三地,其中宝鸡厂规模最大,20世纪50年代公私合营后改名为陕棉十二厂。荣家内迁的面粉企业中,福新五厂本部机构回到汉口,复原为福五汉口厂;福五、建成面粉厂的部分分别迁往广州、上海,成为福五广州厂和建成上海厂;其余有4个厂分别留在宝鸡、重庆、天水、成都,利用战时形成的工业基础,继续支撑当地经济的发展。

李国伟在川陕等地新建的一批企业,基本上都留在了当地。其中最有影响的宏文造纸厂,1943年创办于陕西十里铺,日产“飞熊”牌道林纸、打字纸等2吨多。抗战胜利后,荣家第二代与李国伟等共同投资,在上海龙华建办新厂,1950年9月建成投产,日产黄板纸10吨。1954年公私合营,后改名国营立新造纸厂,是箱板纸专业生产厂家。

无锡公益铁工厂返迁无锡,但机器设备均留存当地。1947年,由荣德生投资、荣一心主持,以公益铁工厂的名义,在无锡城西南蠡桥堍选址建造厂房,1948年底投产。工厂命名为无锡开源机器厂,股本总值156亿元(人民币旧币),1952年公私合营,定名无锡机床厂,也即后来的机床集团、开源集团。

抗战胜利后,李国伟管理的申四福五集团,建立“申四福五建成宏文渝新总管理处”,自成系统,以其相对稳固的经济实力,与荣鸿元(荣宗敬长子)掌控的上海总公司系统、荣德生父子掌管的总管理处系统,三足鼎立构成荣家企业集团的三大主力。

荣家企业内迁留下了宝贵的精神财富。李国伟在动员职工内迁时曾说:“在这紧急时刻,多增加一分生产就是多增加一分国力。”这一将企业命运与国家命运紧密相连的历史责任感、使命感,正是荣家企业内迁壮举最深层的动力,也是中国民族工商实业家最宝贵的品质。

(无锡市党史方志办公室供稿 执笔人:汤可可)