古代文人雅集的滥觞,是汉魏之际的邺下文人胜游,典范则是东晋的兰亭雅集。这之后的文人,或追慕前辈神采,或欣羡晋人风流,在内容和形式上都表现出对往古先贤的模仿,所谓“觞酌流行,丝竹并奏。酒酣耳热,仰而赋诗”。明代文人的文社、诗会多如牛毛,受这种风会影响,无锡一邑的诗文社,如耆英社、惜阴社、碧山吟社等也层出不穷。明清易代,经暂时消歇后,以顺治十一年(1654)顾贞观等在无锡惠山成立“云门社”为代表,重又开始文会雅集,参与的“云门十子”,都是一时之俊异;又有汤斌、汪琬、陈维崧等大佬参与盛会,一时名动远近。

但文人结社,谤议朝政和游心逸乐,这是最容易落下口实的两端,也会起到潜在的消解威权、破坏秩序的作用,深为统治者所忌惮,故在顺治九年和十七年,朝廷即两次下令禁止文人结社集会。然顺治十八年(1661)“奏销案”发,大批江南文士被黜落民间,如叶梦珠所记的“江南英俊,销铄殆尽”。之后的很长一段时间里,除了少数人“幸成蜗角名,十年无品级”,绝大部分则再无出头之日,一生为衣食而仓皇奔走。于是,失意文人借以“文酒之会”的形式,聚集在一起,聊以排遣和娱情。

康熙二年,降贬到无锡任知县的吴兴祚,很快与当时失意的江南文士形成心意上的共鸣和沟通,如其在《念奴娇·春申涧怀古》中所表达的:“云起楼前,天均堂外,兴废谁堪别。春申古涧,云烟樵客能说。”

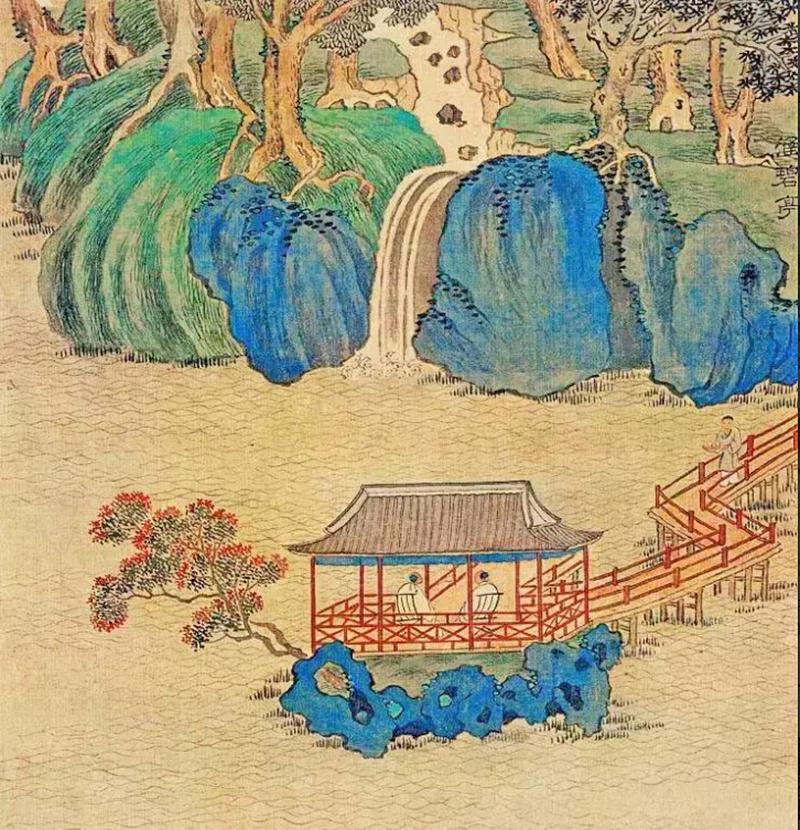

吴兴祚到任以后,即葺理旧构,先后筑二泉亭、云起楼,后来又相继修复衙署的谯楼“来悦楼”,并建“听梧轩”“尺木堂”等。而秦松龄家的寄畅园、顾岱在明施策大池别业基础上构筑的大池园墅也早已完工,侯杲的亦园也筑成。这些园池楼阁多出自名家张南垣、张鉽之手,特别是云起楼和寄畅园,闻名遐迩,引来江南文人的纷纷游观,并成为举行文酒之会的最佳去处。