| 马胜泉 文 |

不论时光如何流转,故乡和家才是每个人的情感归宿。家乡无锡新安就是我魂牵梦萦的地方,一曲《乡愁》,勾起了我的记忆。

一提起新安,十里八方的人都知道她是太湖畔、运河(百姓叫塘河)边、京沪铁路旁、苏锡公路线上的活龙之地。她与锡西的洛社镇地势相似,是无锡东西的两个姐妹镇,凭借河、路四通八达,是历代百姓集市贸易的繁华地域,因水、因路兴镇。

1

我的家是离新安街东南面一里开外的马甲里村。读高小时就在老街西面的新安中心小学。相伴读书岁月,老街给我留下了深深的印象。

老街西头有一条小溪河,河两岸的石岸上,用各约1米宽的两块大石板架起一座桥,北通大运河,南随溪河流入太湖。桥狭小,桥下水流很急,来往船只只能单行。

上世纪50年代中末期,种水稻灌水已经用上抽水船。船上装着柴油发电机,驱动水泵,通过一节节赤黑的铸铁管,像龙吸水那样把河水汲到水稻田里。那时工业落后,船上装的发电机、烧的柴油等都是从国外进口的洋货,百姓就把抽水船叫洋龙船。因那桥水路四通,当时的新安乡公所就把抽水站的办公地建在桥南端的河畔。农闲时节,大大小小的洋龙船都停泊在小溪河里,既方便又安全。久而久之,大家就把那座石桥叫洋龙桥,后来人人皆知。

60年代开始,挨着新安小学、抽水站,又相继建起了新安中学,乡政府……走下洋龙桥往西跑30米便是新安中心小学。校门朝北,面对着大运河,一年四季清澈流淌的运河水养育着新安学子。四邻八村的大多数学子,要穿过老街,经洋龙桥来上学。上学、放学时都有值班老师在桥上守护迎送,让朝气勃勃、胸飘红领巾的学生平平安安到校、回家……学校里有一位品行出众、教学优秀的黄继善老师,在新安学子、家长中很有口碑,他虽早已驾鹤西去,可清名依然留在新安乡间。

2

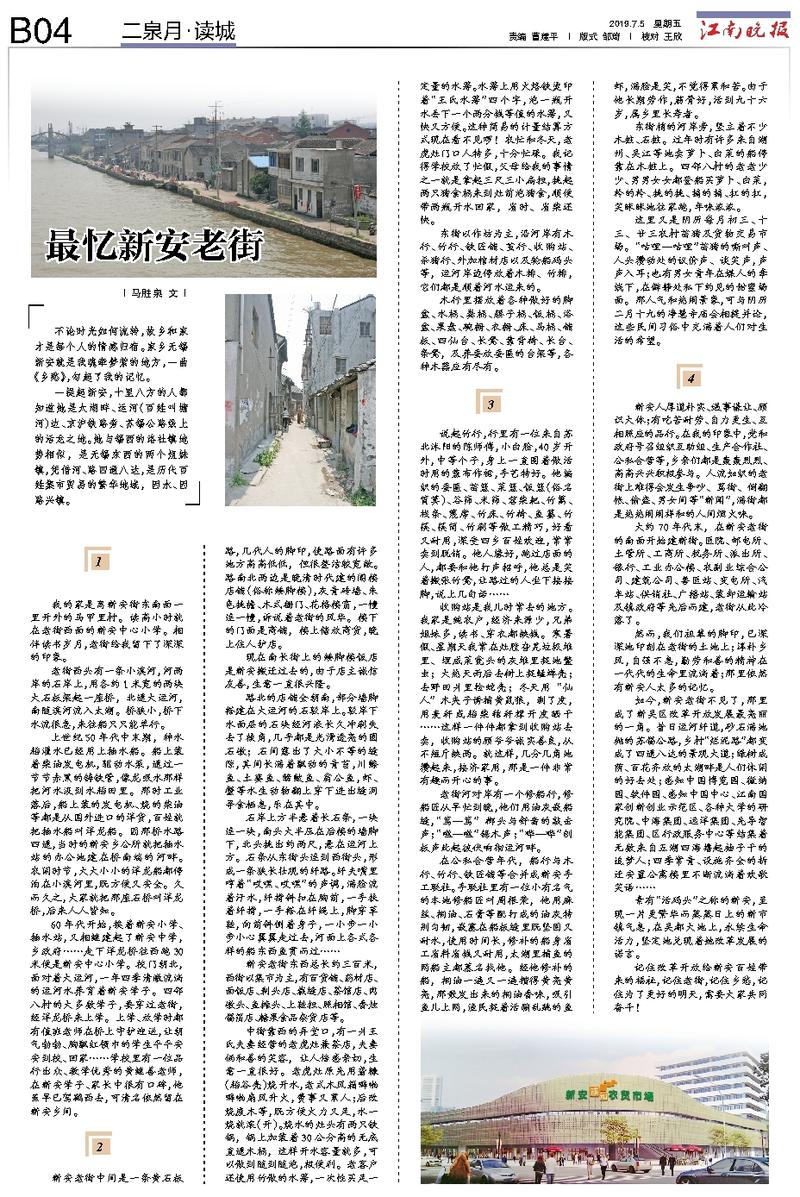

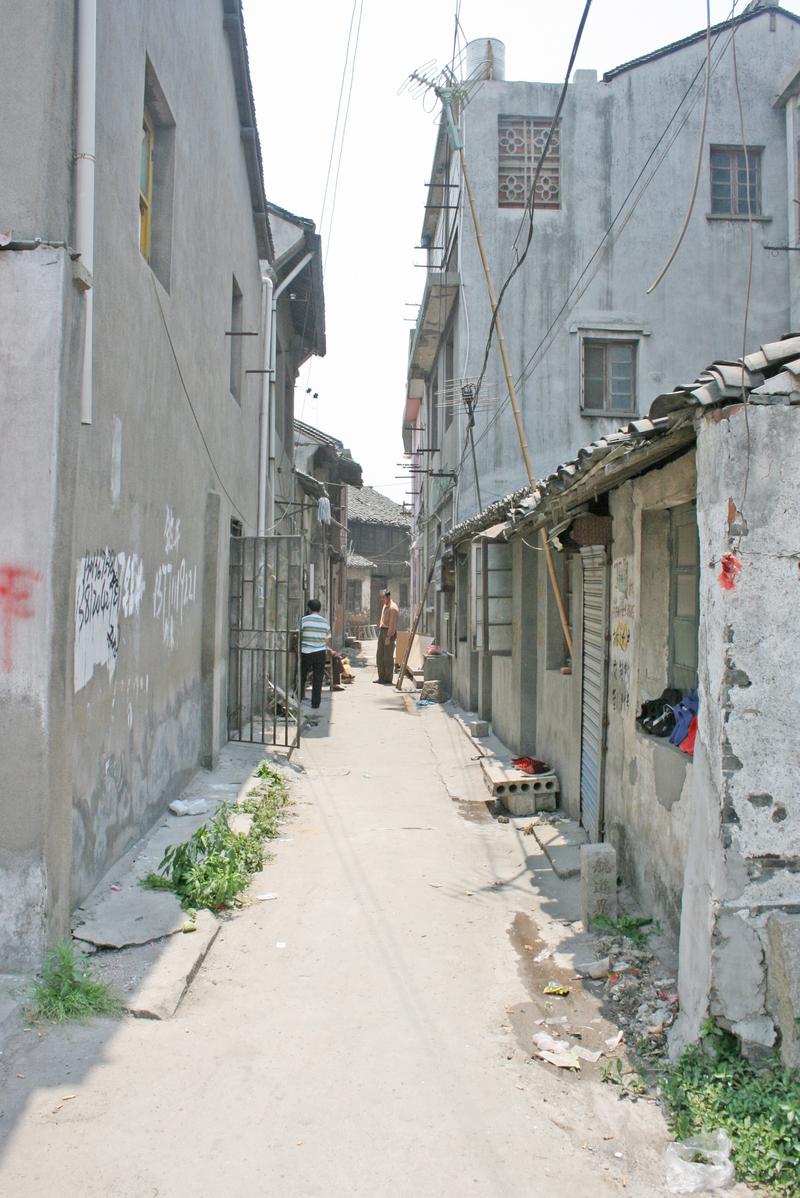

新安老街中间是一条黄石板路,几代人的脚印,使路面有许多地方高高低低,但很整洁较宽敞。路南北两边是晚清时代建的阁楼店铺(俗称矮脚楼),灰青砖墙、朱色挑檐、木式栅门、花格楼窗,一幢连一幢,诉说着老街的风华。楼下的门面是商铺,楼上储放商货,晚上住人护店。

现在南长街上的矮脚楼饭店是新安搬迁过去的,由于店主诚信友善,生意一直很兴隆。

路北的店铺全朝南,部分墙脚搭建在大运河的石驳岸上。驳岸下水面层的石块经河浪长久冲刷失去了棱角,几乎都是光滑透亮的圆石墩;石间露出了大小不等的缝隙,其间长满着飘动的青苔,川鲦鱼、土婆鱼、鳑鲏鱼、翁公鱼,虾、蟹等水生动物翻上穿下进出缝洞寻食栖息,乐在其中。

石岸上方半悬着长石条,一块连一块,南头大半压在后楼的墙脚下,北头挑出约两尺,悬在运河上方。石条从东街头连到西街头,形成一条狭长壮观的纤路。纤夫嘴里哼着“哎嘿、哎嘿”的声调,满脸流着汗水,纤揹斜扣在胸前,一手扶着纤揹,一手搭在纤绳上,脚穿草鞋,向前斜侧着身子,一小步一小步小心翼翼走过去,河面上各式各样的船东西鱼贯而过……

新安老街东西总长约三百米,西街以集市为主,有百货铺、药材店、面饭店、剃头店、裁缝店、茶馆店、肉墩头、鱼摊头、上鞋担、照相馆、香烛锡箔店、糖果食品杂货店等。

中街靠西的弄堂口,有一爿王氏夫妻经营的老虎灶兼茶店,夫妻俩和善的笑容,让人倍感亲切,生意一直很好。老虎灶原先用砻糠(稻谷壳)烧开水,老式木风箱噼啪噼啪扇风升火,费事又累人;后改烧废木等,既方便火力又足,水一烧就滚(开)。烧水的灶头有两只铁锅,锅上加装着30公分高的无底直通木桶,这样开水容量就多,可以做到随到随泡,极便利。老客户还使用竹做的水筹,一次性买足一定量的水筹。水筹上用火烙铁烫印着“王氏水筹”四个字,泡一瓶开水丢下一个两分钱等值的水筹,又快又方便。这种简易的计量结算方式现在看不见啰!农忙和冬天,老虎灶门口人特多,十分忙碌。我记得学校放了忙假,父母给我的事情之一就是拿起三尺三小扁担,挑起两只猪食桶来到灶前泡猪食,顺便带两瓶开水回家,省时、省柴还快。

东街以作坊为主,沿河岸有木行、竹行、铁匠铺、茧行、收购站、杀猪行、外加棺材店以及轮船码头等,运河岸边停放着木排、竹排,它们都是顺着河水运来的。

木行里摆放着各种做好的脚盆、水桶、粪桶、腰子桶、饭桶、浴盆、果盘、碗橱、衣橱、床、马桶、铺板、四仙台、长凳、靠背椅、长台、条凳,及养蚕放蚕匾的台架等,各种木器应有尽有。

3

说起竹行,行里有一位来自苏北沭阳的陈师傅,小白脸,40岁开外,中等个子,身上一直围着做活时用的蓝布作裙,手艺特好。他编织的蚕匾、苗篮、菜篮、饭篮(俗名筲箕)、谷筛、米筛、笤柴耙、竹篙、栈条、篾席、竹床、竹椅、鱼篓、竹筷、筷筒、竹刷等做工精巧,好看又耐用,深受四乡百姓欢迎,常常卖到脱销。他人缘好,跑过店面的人,都要和他打声招呼,他总是笑着搬张竹凳,让路过的人坐下接接脚,说上几句话……

收购站是我儿时常去的地方。我家是纯农户,经济来源少,兄弟姐妹多,读书、穿衣都缺钱。寒暑假、星期天我常在灶膛旮旯垃圾堆里、埋咸菜瓮头的灰堆里捉地鳖虫;大热天雨后去树上捉蜢蝉壳;去野田爿里捡蛇壳;冬天用“仙人”木夹子诱捕黄鼠狼,剥了皮,用麦秆或稻柴秸秆撑开皮晒干……这样一件件都拿到收购站去卖,收购站的顾爷爷诚实善良,从不短斤缺两。就这样,几分几角地攒起来,接济家用,那是一件非常有趣而开心的事。

老街河对岸有一个修船行,修船匠从早忙到晚,他们用油灰嵌船缝,“笃—笃”榔头与钎凿的敲击声;“咝—咝”锯木声;“哗—哗”刨板声此起彼伏响彻运河畔。

在公私合营年代,船行与木行、竹行、铁匠铺等合并成新安手工联社。手联社里有一位小有名气的本地修船匠叫周根荣,他用麻丝、桐油、石膏等配打成的油灰特别匀韧,嵌塞在船板缝里既坚固又耐水,使用时间长,修补的船身省工省料省钱又耐用,太湖里捕鱼的网船主都慕名找他。经他修补的船,桐油一遍又一遍揩得黄亮黄亮,那散发出来的桐油香味,吸引鱼儿上网,渔民捉着活蹦乱跳的鱼虾,满脸是笑,不觉得累和苦。由于他长期劳作,筋骨好,活到九十六岁,属乡里长寿者。

东街梢的河岸旁,竖立着不少木桩、石桩。过年时有许多来自湖州、吴江等地卖萝卜、白菜的船停靠在木桩上。四邻八村的老老少少、男男女女都登船买萝卜、白菜,拎的拎、挑的挑、掮的掮、扛的扛,笑眯眯地往家跑,年味浓浓。

这里又是阴历每月初三、十三、廿三农村苗猪及货物交易市场。“咕哩—咕哩”苗猪的嘶叫声、人头攒动处的议价声、谈笑声,声声入耳;也有男女青年在媒人的牵线下,在僻静处私下约见的甜蜜场面。那人气和热闹景象,可与阴历二月十九的净慧寺庙会相提并论,这些民间习俗中充满着人们对生活的希望。

4

新安人厚道朴实、遇事谦让、顾识大体;有吃苦耐劳、自力更生、互相照应的品行。在我的印象中,党和政府号召组织互助组、生产合作社、公私合营等,乡亲们都是轰轰烈烈、高高兴兴积极参与。人流如织的老街上难得会发生争吵、骂街、倒翻帐、偷盗、男女间等“新闻”,满街都是热热闹闹祥和的人间烟火味。

大约70年代末,在新安老街的南面开始建新街。医院、邮电所、土管所、工商所、税务所、派出所、银行、工业办公楼、农副业综合公司、建筑公司、兽医站、变电所、汽车站、供销社、广播站、装卸运输站及镇政府等先后而建,老街从此冷落了。

然而,我们祖辈的脚印,已深深地印刻在老街的土地上;淳朴乡风,自强不息,勤劳和善的精神在一代代的生命里流淌着;那里依然有新安人太多的记忆。

如今,新安老街不见了,那里成了新吴区改革开放发展最亮丽的一角。昔日运河纤道,砂石满地抛的苏锡公路,乡村“烂泥路”都变成了四通八达的景观大道;绿树成荫、百花齐放的太湖畔是人们休闲的好去处;感知中国博览园、微纳园、软件园、感知中国中心、江南国家创新创业示范区、各种大学的研究院、中海集团、远洋集团、先导智能集团、区行政服务中心等结集着无数来自五湖四海撸起袖子干的追梦人;四季常青、设施齐全的拆迁安置公寓楼里不断流淌着欢歌笑语……

素有“活码头”之称的新安,呈现一片更繁华而蒸蒸日上的新市镇气息,在吴都大地上,永续生命活力,坚定地兑现着她改革发展的诺言。

记住改革开放给新安百姓带来的福祉,记住老街,记住乡愁,记住为了更好的明天,需要大家共同奋斗!